よむ、つかう、まなぶ。

日本食パターンと抑うつ症状との関連 - 職域多施設研究 (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://ccs.jihs.go.jp/news/010/010/20250623_01.pdf |

| 出典情報 | 国立健康危機管理研究機構 プレスリリース(6/23)《国立健康危機管理研究機構》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2025 年 6 月 23 日

Japan Institute for Health Security

国立健康危機管理研究機構

日本食パターンと抑うつ症状との関連

- 職域多施設研究(J-ECOH スタディ)【発表のポイント】

⚫ 勤労者約 12,500 人を対象に、日本食パターンと抑うつ症状との断面的な関連を調べた。

⚫ 白米、味噌汁、大豆製品、調理野菜、きのこ類、海藻、魚、緑茶などの摂取頻度が多い「伝統的日

本食パターン」のスコアや、これに果物、生野菜、乳製品を取り入れた「改良型日本食パターン」

のスコアが高いほど抑うつ症状が少ない傾向であった。

⚫ 日本の伝統的な食パターンをスコア化し、抑うつとの関連について勤労者を対象に調べた初めて

の研究であり、日本食の傾向が強いほど抑うつが少ないことが示唆された。

【発表内容】

うつ病は、世界で約 2 億 8000 万人が抱えている身近な心の病であり、労働者の生産性低下や長期欠勤

の原因として深刻な社会問題となっています。こうした中、心の健康を保つ手段の一つとして「食事」に

注目が集まっています。欧米では、地中海食などの特定の食パターンが抑うつのリスクを下げることが

報告されていますが、日本の伝統的な食習慣との関連については、これまで十分に検討がなされていま

せんでした。

こうした背景のもと、国立健康危機管理研究機構(JIHS)臨床研究センター疫学・予防研究部の三宅遥

上級研究員、溝上哲也部長らの研究グループは、2018~2020 年度に職域多施設研究(J-ECOH スタディ)

に参加した 5 つの企業の従業員約 12,500 人の生活習慣データについて、日本食パターンと抑うつ症状と

の関連を分析しました。

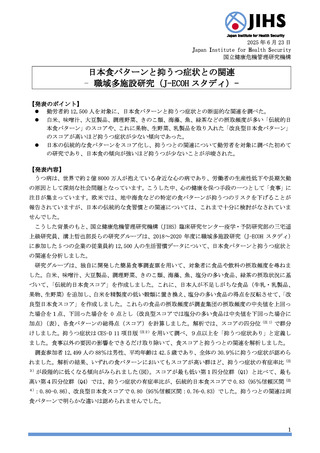

研究グループは、独自に開発した簡易食事調査票を用いて、対象者に食品や飲料の摂取頻度を尋ねま

した。白米、味噌汁、大豆製品、調理野菜、きのこ類、海藻、魚、塩分の多い食品、緑茶の摂取状況に基

づいて、「伝統的日本食スコア」を作成しました。これに、日本人が不足しがちな食品(牛乳・乳製品、

果物、生野菜)を追加し、白米を精製度の低い穀類に置き換え、塩分の多い食品の得点を反転させて、

「改

良型日本食スコア」を作成しました。これらの食品の摂取頻度が調査集団の摂取頻度の中央値を上回っ

た場合を1点、下回った場合を 0 点とし(改良型スコアでは塩分の多い食品は中央値を下回った場合に

加点)

(表)

、各食パターンの総得点(スコア)を計算しました。解析では、スコアの四分位(注 1)で群分

けしました。抑うつ症状は CES-D 11 項目版(注2)を用いて調べ、9点以上を「抑うつ症状あり」と定義し

ました。食事以外の要因の影響をできるだけ取り除いて、食スコアと抑うつとの関連を解析しました。

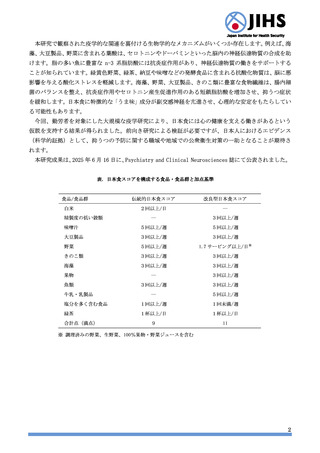

調査参加者 12,499 人の 88%は男性、平均年齢は 42.5 歳であり、全体の 30.9%に抑うつ症状が認めら

れました。解析の結果、いずれの食パターンにおいてもスコアが高い群ほど、抑うつ症状の有症率比(注

3)

が段階的に低くなる傾向がみられました(図)。スコアが最も低い第1四分位群(Q1)と比べて、最も

高い第4四分位群(Q4)では、抑うつ症状の有症率比が、伝統的日本食スコアで 0.83(95%信頼区間(注

4)

:0.80-0.86)

、改良型日本食スコアで 0.80(95%信頼区間:0.76-0.83)でした。抑うつとの関連は両

食パターンで明らかな違いは認められませんでした。

1

Japan Institute for Health Security

国立健康危機管理研究機構

日本食パターンと抑うつ症状との関連

- 職域多施設研究(J-ECOH スタディ)【発表のポイント】

⚫ 勤労者約 12,500 人を対象に、日本食パターンと抑うつ症状との断面的な関連を調べた。

⚫ 白米、味噌汁、大豆製品、調理野菜、きのこ類、海藻、魚、緑茶などの摂取頻度が多い「伝統的日

本食パターン」のスコアや、これに果物、生野菜、乳製品を取り入れた「改良型日本食パターン」

のスコアが高いほど抑うつ症状が少ない傾向であった。

⚫ 日本の伝統的な食パターンをスコア化し、抑うつとの関連について勤労者を対象に調べた初めて

の研究であり、日本食の傾向が強いほど抑うつが少ないことが示唆された。

【発表内容】

うつ病は、世界で約 2 億 8000 万人が抱えている身近な心の病であり、労働者の生産性低下や長期欠勤

の原因として深刻な社会問題となっています。こうした中、心の健康を保つ手段の一つとして「食事」に

注目が集まっています。欧米では、地中海食などの特定の食パターンが抑うつのリスクを下げることが

報告されていますが、日本の伝統的な食習慣との関連については、これまで十分に検討がなされていま

せんでした。

こうした背景のもと、国立健康危機管理研究機構(JIHS)臨床研究センター疫学・予防研究部の三宅遥

上級研究員、溝上哲也部長らの研究グループは、2018~2020 年度に職域多施設研究(J-ECOH スタディ)

に参加した 5 つの企業の従業員約 12,500 人の生活習慣データについて、日本食パターンと抑うつ症状と

の関連を分析しました。

研究グループは、独自に開発した簡易食事調査票を用いて、対象者に食品や飲料の摂取頻度を尋ねま

した。白米、味噌汁、大豆製品、調理野菜、きのこ類、海藻、魚、塩分の多い食品、緑茶の摂取状況に基

づいて、「伝統的日本食スコア」を作成しました。これに、日本人が不足しがちな食品(牛乳・乳製品、

果物、生野菜)を追加し、白米を精製度の低い穀類に置き換え、塩分の多い食品の得点を反転させて、

「改

良型日本食スコア」を作成しました。これらの食品の摂取頻度が調査集団の摂取頻度の中央値を上回っ

た場合を1点、下回った場合を 0 点とし(改良型スコアでは塩分の多い食品は中央値を下回った場合に

加点)

(表)

、各食パターンの総得点(スコア)を計算しました。解析では、スコアの四分位(注 1)で群分

けしました。抑うつ症状は CES-D 11 項目版(注2)を用いて調べ、9点以上を「抑うつ症状あり」と定義し

ました。食事以外の要因の影響をできるだけ取り除いて、食スコアと抑うつとの関連を解析しました。

調査参加者 12,499 人の 88%は男性、平均年齢は 42.5 歳であり、全体の 30.9%に抑うつ症状が認めら

れました。解析の結果、いずれの食パターンにおいてもスコアが高い群ほど、抑うつ症状の有症率比(注

3)

が段階的に低くなる傾向がみられました(図)。スコアが最も低い第1四分位群(Q1)と比べて、最も

高い第4四分位群(Q4)では、抑うつ症状の有症率比が、伝統的日本食スコアで 0.83(95%信頼区間(注

4)

:0.80-0.86)

、改良型日本食スコアで 0.80(95%信頼区間:0.76-0.83)でした。抑うつとの関連は両

食パターンで明らかな違いは認められませんでした。

1