よむ、つかう、まなぶ。

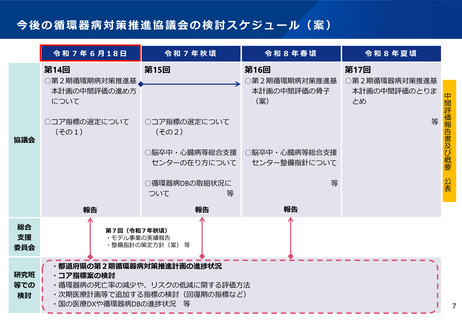

【資料1-1】循環器病対策の中間評価の進め方について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58883.html |

| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第14回 6/18)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

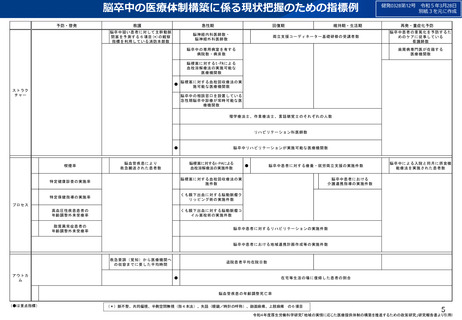

脳卒中の医療体制構築に係る現状把握のための指標例

予防・啓発

救護

急性期

脳卒中疑い患者に対して主幹動脈

閉塞を予測する6項目(*)の観察

指標を利用している消防本部数

回復期

脳神経内科医師数・

脳神経外科医師数

維持期・生活期

両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数

脳卒中の専用病室を有する

病院数・病床数

健発0328第12号

令和5年3月28日

別紙3を元に作成

再発・重症化予防

脳卒中患者の重篤化を予防するた

めのケアに従事している

看護師数

歯周病専門医が在籍する

医療機関数

脳梗塞に対するt-PAによる

血栓溶解療法の実施可能な

医療機関数

●

ストラク

チャー

脳梗塞に対する血栓回収療法の実

施可能な医療機関数

脳卒中の相談窓口を設置している

急性期脳卒中診療が常時可能な医

療機関数

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のそれぞれの人数

リハビリテーション科医師数

●

喫煙率

脳血管疾患により

救急搬送された患者数

脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数

脳梗塞に対するt-PAによる

血栓溶解療法の実施件数

特定健康診査の実施率

脳梗塞に対する血栓回収療法の実

施件数

特定保健指導の実施率

くも膜下出血に対する脳動脈瘤ク

リッピング術の実施件数

高血圧性疾患患者の

年齢調整外来受療率

くも膜下出血に対する脳動脈瘤コ

イル塞栓術の実施件数

●

脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件数

脳卒中による入院と同月に摂食機

能療法を実施された患者数

脳卒中患者における

介護連携指導の実施件数

プロセス

脂質異常症患者の

年齢調整外来受療率

脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数

脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数

救急要請(覚知)から医療機関へ

の収容までに要した平均時間

アウトカ

ム

退院患者平均在院日数

●

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

脳血管疾患の年齢調整死亡率

(●は重点指標)

(*)脈不整、共同偏視、半側空間無視(指4本法)、失語(眼鏡/時計の呼称)、顔面麻痺、上肢麻痺 の6項目

5

令和4年度厚生労働科学研究「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究」研究報告書より引用

予防・啓発

救護

急性期

脳卒中疑い患者に対して主幹動脈

閉塞を予測する6項目(*)の観察

指標を利用している消防本部数

回復期

脳神経内科医師数・

脳神経外科医師数

維持期・生活期

両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数

脳卒中の専用病室を有する

病院数・病床数

健発0328第12号

令和5年3月28日

別紙3を元に作成

再発・重症化予防

脳卒中患者の重篤化を予防するた

めのケアに従事している

看護師数

歯周病専門医が在籍する

医療機関数

脳梗塞に対するt-PAによる

血栓溶解療法の実施可能な

医療機関数

●

ストラク

チャー

脳梗塞に対する血栓回収療法の実

施可能な医療機関数

脳卒中の相談窓口を設置している

急性期脳卒中診療が常時可能な医

療機関数

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のそれぞれの人数

リハビリテーション科医師数

●

喫煙率

脳血管疾患により

救急搬送された患者数

脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数

脳梗塞に対するt-PAによる

血栓溶解療法の実施件数

特定健康診査の実施率

脳梗塞に対する血栓回収療法の実

施件数

特定保健指導の実施率

くも膜下出血に対する脳動脈瘤ク

リッピング術の実施件数

高血圧性疾患患者の

年齢調整外来受療率

くも膜下出血に対する脳動脈瘤コ

イル塞栓術の実施件数

●

脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件数

脳卒中による入院と同月に摂食機

能療法を実施された患者数

脳卒中患者における

介護連携指導の実施件数

プロセス

脂質異常症患者の

年齢調整外来受療率

脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数

脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数

救急要請(覚知)から医療機関へ

の収容までに要した平均時間

アウトカ

ム

退院患者平均在院日数

●

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

脳血管疾患の年齢調整死亡率

(●は重点指標)

(*)脈不整、共同偏視、半側空間無視(指4本法)、失語(眼鏡/時計の呼称)、顔面麻痺、上肢麻痺 の6項目

5

令和4年度厚生労働科学研究「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究」研究報告書より引用