よむ、つかう、まなぶ。

感染症週報 2025年第22週(5月26日-6月1日) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/idwr/2025/index.html |

| 出典情報 | 感染症週報 2025年第22週(5月26日-6月1日)(6/13)《国立感染症研究所》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

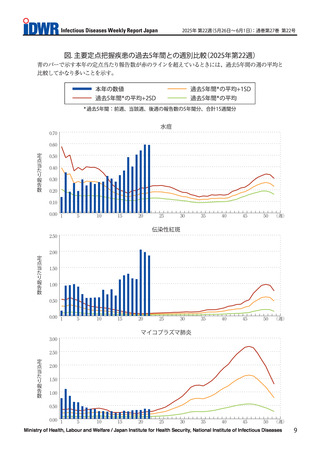

Infectious Diseases Weekly Report Japan

2025年 第22週

(5月26日〜 6月1日)

:通巻第27巻 第22号

注目すべき感染症

◆百日咳 2025年第1~21週(2025年5月28日現在)

百日咳は主に百日咳菌(Bordetella pertussis)を原因菌とする急性気道感染症であり、主な感

染経路は飛沫感染および接触感染である。パラ百日咳菌(Bordetella parapertussis)も原因とな

るが、感染症法では百日咳菌による感染のみが届出の対象となる。経過はカタル期

(かぜ症状)、

痙咳期(特有の発作性けいれん性の咳、吸気性の笛声など)、回復期(発作の減衰)の3期を経

て、通常2~3カ月かけて回復するとされている。乳児期早期では特徴的な咳嗽がみられないこ

とがある。また、無呼吸発作から呼吸停止に至る場合もある。さらに、肺炎や脳症などの合併

症も報告されているため、特に注意が必要である。成人では軽症であることが多く、咳が長期

間続いても見過ごされることがある。治療としては主にマクロライド系抗菌薬が使用される。小

児期の予防の中核となるのは定期接種としての五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の4回接

種であり、これに加えて、基本的な手指衛生や感染予防策も有効である。

わが国において、百日咳は2017年まで感染症法上の5類感染症小児科定点把握対象疾患で

あったが、2018年1月1日から5類全数把握疾患に指定され、国内においてより正確な疫学や発

生動向の把握が可能となった。百日咳は、特有の咳嗽などの臨床的特徴を有し、病原体の分

離・同定、核酸増幅法、イムノクロマト法による抗原検出、抗体検出のいずれかの検査で診断

された場合、または検査所見がなくても検査確定例との接触があり臨床的に疑われる場合(臨

床決定)に届出対象となる。加えて学校保健安全法における第二種感染症にも指定されている。

本稿は、感染症発生動向調査に基づき、国内における百日咳届出症例の最新の疫学的状況を

報告することを目的としている。

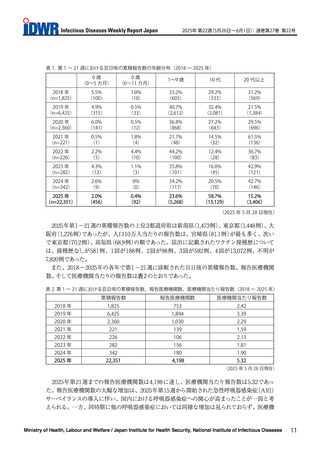

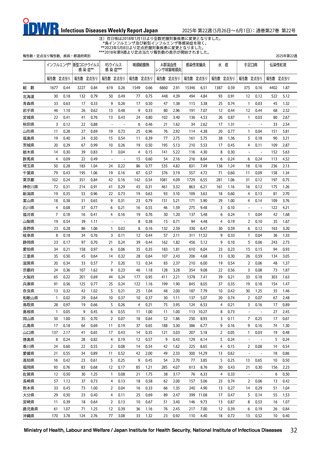

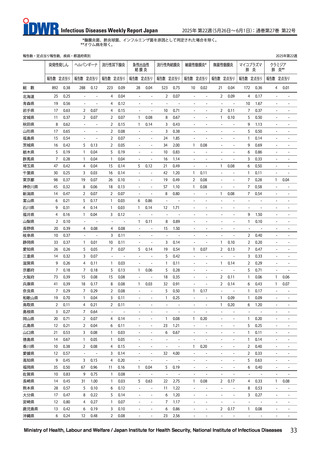

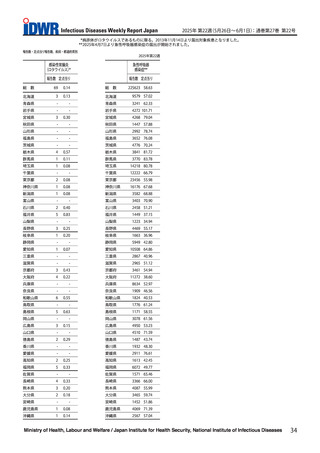

2025年第1〜21週に診断された百日咳の累積報告数(2025年5月28日現在)は22,351例であ

り、全数把握疾患としての報告が開始された2018年以降、同時期で最多を記録した。2024年

の年間報告数は4,096例であり、2025年は第21週までの累積報告数が昨年の年間報告数の5倍

以上となっている。また、2018~2024年の第1~21週では診断週別報告数が500例を超えた週

はなかったが、2025年は第10週に571例が報告された。特に第15週以降の報告数の増加が顕

著であり、第15週の報告数は1,611例で、さらに第16週以降は毎週2,000例を超える症例が報

告されている。

報告された22,351例のうち、臨床決定で報告されたのは662例(3%)であった。それ以外の

21,689例では何らかの検査が実施されていたが、うち、PCR法やLAMP法などの核酸増幅法で

病原体遺伝子が検出された症例は13,501例(62%)であった。性別では男性11,366例、女性

10,983例、不明2例であり、年齢中央値は12歳(範囲0~99歳)であった。年齢群別では、2025年

第1~21週の累積報告数では10代が全体の58.7%を占めており、例年の水準と比較して顕著

な増加となっている。また、20代以上の年齢群が占める割合は例年と比較して低い。2018~

2025年の第1~21週における年齢群別の累積報告数(n)と割合は表1のとおりであった。

Ministry of Health, Labour and Welfare / Japan Institute for Health Security, National Institute of Infectious Diseases

10

2025年 第22週

(5月26日〜 6月1日)

:通巻第27巻 第22号

注目すべき感染症

◆百日咳 2025年第1~21週(2025年5月28日現在)

百日咳は主に百日咳菌(Bordetella pertussis)を原因菌とする急性気道感染症であり、主な感

染経路は飛沫感染および接触感染である。パラ百日咳菌(Bordetella parapertussis)も原因とな

るが、感染症法では百日咳菌による感染のみが届出の対象となる。経過はカタル期

(かぜ症状)、

痙咳期(特有の発作性けいれん性の咳、吸気性の笛声など)、回復期(発作の減衰)の3期を経

て、通常2~3カ月かけて回復するとされている。乳児期早期では特徴的な咳嗽がみられないこ

とがある。また、無呼吸発作から呼吸停止に至る場合もある。さらに、肺炎や脳症などの合併

症も報告されているため、特に注意が必要である。成人では軽症であることが多く、咳が長期

間続いても見過ごされることがある。治療としては主にマクロライド系抗菌薬が使用される。小

児期の予防の中核となるのは定期接種としての五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の4回接

種であり、これに加えて、基本的な手指衛生や感染予防策も有効である。

わが国において、百日咳は2017年まで感染症法上の5類感染症小児科定点把握対象疾患で

あったが、2018年1月1日から5類全数把握疾患に指定され、国内においてより正確な疫学や発

生動向の把握が可能となった。百日咳は、特有の咳嗽などの臨床的特徴を有し、病原体の分

離・同定、核酸増幅法、イムノクロマト法による抗原検出、抗体検出のいずれかの検査で診断

された場合、または検査所見がなくても検査確定例との接触があり臨床的に疑われる場合(臨

床決定)に届出対象となる。加えて学校保健安全法における第二種感染症にも指定されている。

本稿は、感染症発生動向調査に基づき、国内における百日咳届出症例の最新の疫学的状況を

報告することを目的としている。

2025年第1〜21週に診断された百日咳の累積報告数(2025年5月28日現在)は22,351例であ

り、全数把握疾患としての報告が開始された2018年以降、同時期で最多を記録した。2024年

の年間報告数は4,096例であり、2025年は第21週までの累積報告数が昨年の年間報告数の5倍

以上となっている。また、2018~2024年の第1~21週では診断週別報告数が500例を超えた週

はなかったが、2025年は第10週に571例が報告された。特に第15週以降の報告数の増加が顕

著であり、第15週の報告数は1,611例で、さらに第16週以降は毎週2,000例を超える症例が報

告されている。

報告された22,351例のうち、臨床決定で報告されたのは662例(3%)であった。それ以外の

21,689例では何らかの検査が実施されていたが、うち、PCR法やLAMP法などの核酸増幅法で

病原体遺伝子が検出された症例は13,501例(62%)であった。性別では男性11,366例、女性

10,983例、不明2例であり、年齢中央値は12歳(範囲0~99歳)であった。年齢群別では、2025年

第1~21週の累積報告数では10代が全体の58.7%を占めており、例年の水準と比較して顕著

な増加となっている。また、20代以上の年齢群が占める割合は例年と比較して低い。2018~

2025年の第1~21週における年齢群別の累積報告数(n)と割合は表1のとおりであった。

Ministry of Health, Labour and Welfare / Japan Institute for Health Security, National Institute of Infectious Diseases

10