よむ、つかう、まなぶ。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール(2025年5月改訂版) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138 |

| 出典情報 | 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール(5/19)《日本小児科学会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

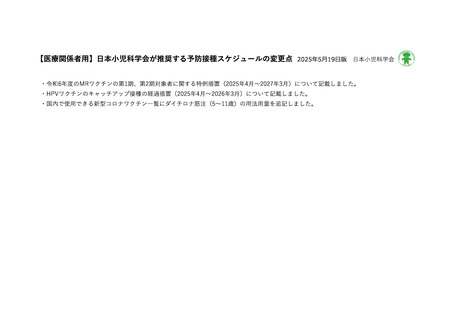

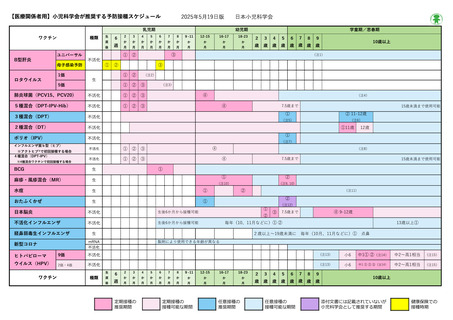

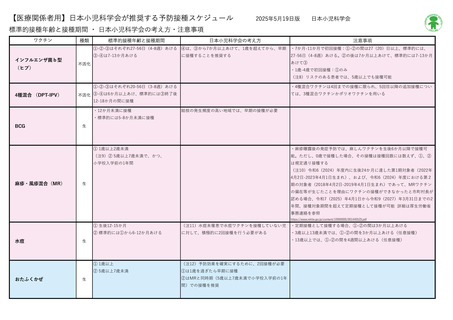

【医療関係者用】日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール

2025年5月19日版

日本小児科学会

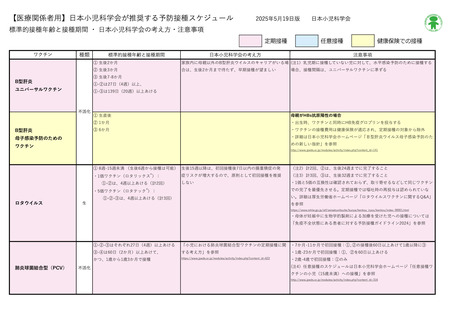

標準的接種年齢と接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方・注意事項

ワクチン

種類

標準的接種年齢と接種期間

日本小児科学会の考え方

注意事項

① 生後2か月

家族内に母親以外のB型肝炎ウイルスのキャリアがいる場 (注1)乳児期に接種していない児に対して、水平感染予防のために接種する

② 生後3か月

合は、生後2か月まで待たず、早期接種が望ましい

場合、接種間隔は、ユニバーサルワクチンに準ずる

③ 生後7-8か月

B型肝炎

①-②は27日(4週)以上、

ユニバーサルワクチン

①-③は139日(20週)以上あける

不活化

B型肝炎

① 生直後

母親がHBs抗原陽性の場合

② 1か月

・出生時、ワクチンと同時にHB免疫グロブリンを投与する

③ 6か月

・ワクチンの接種費用は健康保険が適応され、定期接種の対象から除外

母子感染予防のための

・詳細は日本小児科学会ホームページ「B型肝炎ウイルス母子感染予防のた

ワクチン

めの新しい指針」を参照

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=141

① 8週-15週未満 (生後6週から接種は可能) 生後15週以降は、初回接種後7日以内の腸重積症の発

(注2)計2回、②は、生後24週までに完了すること

症リスクが増大するので、原則として初回接種を推奨

(注3)計3回、③は、生後32週までに完了すること

しない

・1価と5価の互換性は確認されておらず、取り寄せるなどして同じワクチン

®

・1価ワクチン(ロタリックス ):

①-②は、4週以上あける(計2回)

での完了を最優先させる。定期接種では嘔吐時の再投与は認められていな

®

・5価ワクチン(ロタテック ):

ロタウイルス

生

い。詳細は厚生労働省ホームページ「ロタウイルスワクチンに関するQ&A」

①-②-③は、4週以上あける(計3回)

を参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/index_00001.html

・母体が妊娠中に生物学的製剤による加療を受けた児への接種については

「免疫不全状態にある患者に対する予防接種ガイドライン2024」を参照

肺炎球菌結合型(PCV)

不活化

①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける

「小児における肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種に関

・7か月-11か月で初回接種:①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に③

③-④は60日(2か月)以上あけて、

する考え方」を参照

・1歳-23か月で初回接種:①、②を60日以上あける

かつ、1歳から1歳3か月で接種

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=622

・2歳-4歳で初回接種:①のみ

(注4)任意接種のスケジュールは日本小児科学会ホームページ「任意接種ワ

クチンの小児(15歳未満)への接種」を参照

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=316

2025年5月19日版

日本小児科学会

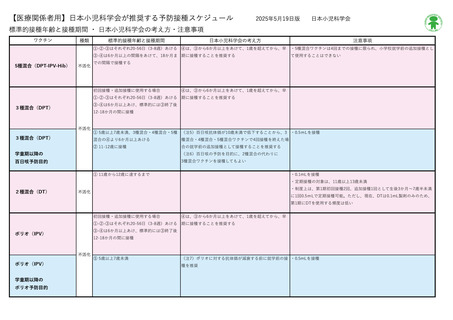

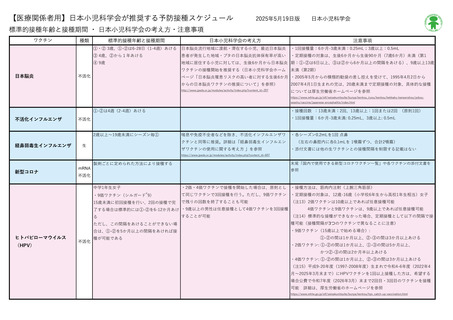

標準的接種年齢と接種期間 ・ 日本小児科学会の考え方・注意事項

ワクチン

種類

標準的接種年齢と接種期間

日本小児科学会の考え方

注意事項

① 生後2か月

家族内に母親以外のB型肝炎ウイルスのキャリアがいる場 (注1)乳児期に接種していない児に対して、水平感染予防のために接種する

② 生後3か月

合は、生後2か月まで待たず、早期接種が望ましい

場合、接種間隔は、ユニバーサルワクチンに準ずる

③ 生後7-8か月

B型肝炎

①-②は27日(4週)以上、

ユニバーサルワクチン

①-③は139日(20週)以上あける

不活化

B型肝炎

① 生直後

母親がHBs抗原陽性の場合

② 1か月

・出生時、ワクチンと同時にHB免疫グロブリンを投与する

③ 6か月

・ワクチンの接種費用は健康保険が適応され、定期接種の対象から除外

母子感染予防のための

・詳細は日本小児科学会ホームページ「B型肝炎ウイルス母子感染予防のた

ワクチン

めの新しい指針」を参照

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=141

① 8週-15週未満 (生後6週から接種は可能) 生後15週以降は、初回接種後7日以内の腸重積症の発

(注2)計2回、②は、生後24週までに完了すること

症リスクが増大するので、原則として初回接種を推奨

(注3)計3回、③は、生後32週までに完了すること

しない

・1価と5価の互換性は確認されておらず、取り寄せるなどして同じワクチン

®

・1価ワクチン(ロタリックス ):

①-②は、4週以上あける(計2回)

での完了を最優先させる。定期接種では嘔吐時の再投与は認められていな

®

・5価ワクチン(ロタテック ):

ロタウイルス

生

い。詳細は厚生労働省ホームページ「ロタウイルスワクチンに関するQ&A」

①-②-③は、4週以上あける(計3回)

を参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/index_00001.html

・母体が妊娠中に生物学的製剤による加療を受けた児への接種については

「免疫不全状態にある患者に対する予防接種ガイドライン2024」を参照

肺炎球菌結合型(PCV)

不活化

①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける

「小児における肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種に関

・7か月-11か月で初回接種:①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に③

③-④は60日(2か月)以上あけて、

する考え方」を参照

・1歳-23か月で初回接種:①、②を60日以上あける

かつ、1歳から1歳3か月で接種

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=622

・2歳-4歳で初回接種:①のみ

(注4)任意接種のスケジュールは日本小児科学会ホームページ「任意接種ワ

クチンの小児(15歳未満)への接種」を参照

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=316