よむ、つかう、まなぶ。

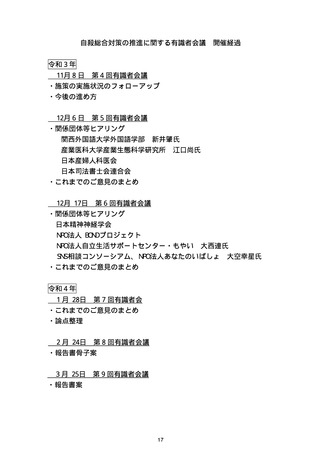

「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」の報告書 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/jisatsusougoutaisaku_houkokusyo220415.html |

| 出典情報 | 「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」の報告書について(4/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

〇 また、子どもや若者が SOS を出した際に、教員や保護者といった周囲の大人が

受け止められることが求められるため、子どもの SOS をどのように受け止めるか

について学ぶ機会の設定などの取組みを確実に進める必要がある。

〇

さらに、子どもや若者が安心して相談できる環境をつくるために、プライバシ

ーが守られる環境の整備を含め、教員やスクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー、精神保健福祉センター等、学校と行政や地域との連携ができる体

制を整備すべきである。

〇

自殺予防に関する普及啓発等と同時に、目の前の自殺リスクが高い子ども達に

迅速かつ適切に対応することが重要であるため、「子どもの自殺危機対応チーム」

1

のような、都道府県の自殺対策担当者、教育委員会、学校と地域の支援者等とが

連携して子どもの自殺対策にあたる取組みを全国展開する必要がある。

〇 児童生徒の自殺が増加している現状を踏まえ、

「生命の尊さ」を感じる環境を作

ることが必要であり、生命を大切にし、尊重する心を育む道徳教育等を下地とし

て、自分の心の危機の理解や、心の危機に陥った友達の心の痛みを理解した上で

の関わり方などの学びを行い、自殺予防教育を更に充実させる必要がある。また、

地域において「生命の尊さ」を感じる活動にアクセスできる環境づくりが必要で

あり、地方公共団体が中心となって、地域の様々な考え・実情を踏まえ、生命の

尊さに係る講話・相談などを行う団体等と連携して取り組む必要がある。

○

子どもの自殺対策に取り組むにあたっては、自殺統計上では、成人と比較して、

子どもの自殺に対する精神疾患の影響は限定的となっているが、子どもの自殺と

精神疾患の関連は強いことが示されているもの2もあること、また、子どもの心の

診療に関する事業も進められている3ことに留意すべきである。

〇

児童生徒の自殺予防教育は、児童生徒の中に自死遺児がいることや、自死した

児童生徒や自死遺児などの周囲の子どもたちが精神的な影響を受けている場合が

あることなどを前提として実施する必要がある。また、児童生徒の自殺防止にお

いては、自死遺児等への支援を意識することも重要となる。

1

第8回有識者会議資料3−4別紙

2

国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート」第4回調査

P.46

https://www.ncchd.go.jp/press/2021/20210210.html

3

第8回有識者会議資料1−3 P.8

10

受け止められることが求められるため、子どもの SOS をどのように受け止めるか

について学ぶ機会の設定などの取組みを確実に進める必要がある。

〇

さらに、子どもや若者が安心して相談できる環境をつくるために、プライバシ

ーが守られる環境の整備を含め、教員やスクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー、精神保健福祉センター等、学校と行政や地域との連携ができる体

制を整備すべきである。

〇

自殺予防に関する普及啓発等と同時に、目の前の自殺リスクが高い子ども達に

迅速かつ適切に対応することが重要であるため、「子どもの自殺危機対応チーム」

1

のような、都道府県の自殺対策担当者、教育委員会、学校と地域の支援者等とが

連携して子どもの自殺対策にあたる取組みを全国展開する必要がある。

〇 児童生徒の自殺が増加している現状を踏まえ、

「生命の尊さ」を感じる環境を作

ることが必要であり、生命を大切にし、尊重する心を育む道徳教育等を下地とし

て、自分の心の危機の理解や、心の危機に陥った友達の心の痛みを理解した上で

の関わり方などの学びを行い、自殺予防教育を更に充実させる必要がある。また、

地域において「生命の尊さ」を感じる活動にアクセスできる環境づくりが必要で

あり、地方公共団体が中心となって、地域の様々な考え・実情を踏まえ、生命の

尊さに係る講話・相談などを行う団体等と連携して取り組む必要がある。

○

子どもの自殺対策に取り組むにあたっては、自殺統計上では、成人と比較して、

子どもの自殺に対する精神疾患の影響は限定的となっているが、子どもの自殺と

精神疾患の関連は強いことが示されているもの2もあること、また、子どもの心の

診療に関する事業も進められている3ことに留意すべきである。

〇

児童生徒の自殺予防教育は、児童生徒の中に自死遺児がいることや、自死した

児童生徒や自死遺児などの周囲の子どもたちが精神的な影響を受けている場合が

あることなどを前提として実施する必要がある。また、児童生徒の自殺防止にお

いては、自死遺児等への支援を意識することも重要となる。

1

第8回有識者会議資料3−4別紙

2

国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート」第4回調査

P.46

https://www.ncchd.go.jp/press/2021/20210210.html

3

第8回有識者会議資料1−3 P.8

10