よむ、つかう、まなぶ。

資料9 東原構成員提出資料 (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi10/gijishidai10.html |

| 出典情報 | デジタル行財政改革会議(第10回 4/22)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

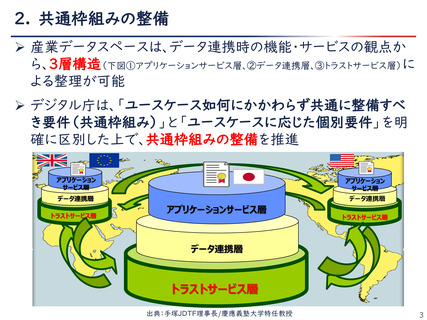

正性・実在性を証明するための基盤整備が欠かせない。個人については、デジ

タル庁が既に「公的個人認証サービス」を運用しているが、法人に関しても、

公的な法人認証が必要なケースに対応すべく、「G ビズ ID」の認証機能を活用

することが重要である。

また、

「トラストサービス層」では、各サービスの保証レベルを適切に定義・

可視化することが求められる。現在も電子署名法に基づく認証局の認定制度や、

タイムスタンプ・e シール認証局に関する総務省告示による認定制度の整備は

進められている。しかしながら、これら制度枠組みが未だ体系化されていない

ため、各産業データスペースが適切なトラストサービスを選択できる環境が十

分に整っているとは言い難い。

近年、データスペースにおけるデータ流通では「VC(Verifiable Credentials:

検証可能な証明書)」や「e デリバリー(データを安全に送受信する仕組み)」の

活用も国際的に進んでいる。かかる技術的な進展も踏まえ、デジタル庁は関係

省庁・機関と連携し、例えば以下のステップに沿って、産業データスペースに

おけるトラストサービスの考え方を整理・体系化すべきである。

① 産業データ連携に必要なトラストの各機能を明確化した上で、フレーム

ワークを作成

② 当該フレームワークの下で各機能を提供するトラストサービスを列挙

③ 列挙されたトラストサービスを分析・評価

④ ユースケースの性質に応じた、最適なトラストサービスの組み合わせに

関する考え方を提示

このような整理を行った上で、不足するトラストサービスを補充しつつ、既

存のトラストサービスが、必要なトラスト機能を満たすことができるように、

制度・技術・運用の各側面で改善を図ることが重要となる。

さらに、こうした整理を前提として、越境データ流通やデータ連携に対して

国際的な相互運用性の確保が必要なトラストサービスについて、政府間協議を

加速していく必要がある。とりわけ eIDAS 規則(EU 内で電子認証とトラスト

サービスを利用するための法規制)によってトラストサービスの体系化が進展

している EU と、具体的なニーズに基づき協議を深めるべきである。このため、

政府間協議のスケジュールから逆算しながらニーズの特定を進めるなど、戦略

的に進めていく必要がある。

産業界としても、こうした政府の取組みを最大限促進すべく、ビジネスの現

場における具体的なニーズ等を抽出し、広く提示していく。

4. ユースケースの創出

EU においては、CBAM(炭素国境調整措置)や DPP(デジタル製品パスポー

ト)等の環境規制の強化を背景に、Manufacturing-X や Catena-X といった産業

データスペースの社会実装が進んでいる。

わが国としては、産業データスペース群の全体像を踏まえ、このような規制

駆動の受動的な観点のみならず、ビジネスの成長・機会創出といった能動的な

観点から、環境やモビリティ、金融等、社会的要請が強い分野における、国境

を越えたユースケースの創出と社会実装に優先的に取り組んでいくことが求め

3

タル庁が既に「公的個人認証サービス」を運用しているが、法人に関しても、

公的な法人認証が必要なケースに対応すべく、「G ビズ ID」の認証機能を活用

することが重要である。

また、

「トラストサービス層」では、各サービスの保証レベルを適切に定義・

可視化することが求められる。現在も電子署名法に基づく認証局の認定制度や、

タイムスタンプ・e シール認証局に関する総務省告示による認定制度の整備は

進められている。しかしながら、これら制度枠組みが未だ体系化されていない

ため、各産業データスペースが適切なトラストサービスを選択できる環境が十

分に整っているとは言い難い。

近年、データスペースにおけるデータ流通では「VC(Verifiable Credentials:

検証可能な証明書)」や「e デリバリー(データを安全に送受信する仕組み)」の

活用も国際的に進んでいる。かかる技術的な進展も踏まえ、デジタル庁は関係

省庁・機関と連携し、例えば以下のステップに沿って、産業データスペースに

おけるトラストサービスの考え方を整理・体系化すべきである。

① 産業データ連携に必要なトラストの各機能を明確化した上で、フレーム

ワークを作成

② 当該フレームワークの下で各機能を提供するトラストサービスを列挙

③ 列挙されたトラストサービスを分析・評価

④ ユースケースの性質に応じた、最適なトラストサービスの組み合わせに

関する考え方を提示

このような整理を行った上で、不足するトラストサービスを補充しつつ、既

存のトラストサービスが、必要なトラスト機能を満たすことができるように、

制度・技術・運用の各側面で改善を図ることが重要となる。

さらに、こうした整理を前提として、越境データ流通やデータ連携に対して

国際的な相互運用性の確保が必要なトラストサービスについて、政府間協議を

加速していく必要がある。とりわけ eIDAS 規則(EU 内で電子認証とトラスト

サービスを利用するための法規制)によってトラストサービスの体系化が進展

している EU と、具体的なニーズに基づき協議を深めるべきである。このため、

政府間協議のスケジュールから逆算しながらニーズの特定を進めるなど、戦略

的に進めていく必要がある。

産業界としても、こうした政府の取組みを最大限促進すべく、ビジネスの現

場における具体的なニーズ等を抽出し、広く提示していく。

4. ユースケースの創出

EU においては、CBAM(炭素国境調整措置)や DPP(デジタル製品パスポー

ト)等の環境規制の強化を背景に、Manufacturing-X や Catena-X といった産業

データスペースの社会実装が進んでいる。

わが国としては、産業データスペース群の全体像を踏まえ、このような規制

駆動の受動的な観点のみならず、ビジネスの成長・機会創出といった能動的な

観点から、環境やモビリティ、金融等、社会的要請が強い分野における、国境

を越えたユースケースの創出と社会実装に優先的に取り組んでいくことが求め

3