よむ、つかう、まなぶ。

資料3-11 草場先生提出資料 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

た場所に帰ることが出来なくなる事例である。

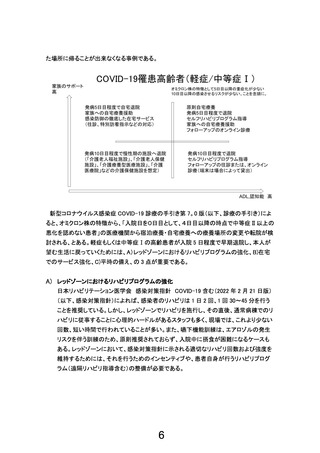

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き第 7。0 版(以下、診療の手引き)によ

ると、オミクロン株の特徴から、「入院日を0日目として、4日目以降の時点で中等症Ⅱ以上の

悪化を認めない患者」の医療機関から宿泊療養・自宅療養への療養場所の変更や転院が検

討される、とある。軽症もしくは中等症Ⅰの高齢患者が入院 5 日程度で早期退院し、本人が

望む生活に戻っていくためには、A)レッドゾーンにおけるリハビリプログラムの強化、B)在宅

でのサービス強化、C)平時の備え、の 3 点が重要である。

A) レッドゾーンにおけるリハビリプログラムの強化

日本リハビリテーション医学会 感染対策指針 COVID-19 含む(2022 年 2 月 21 日版)

(以下、感染対策指針)によれば、感染者のリハビリは 1 日 2 回、1 回 30〜45 分を行う

ことを推奨している。しかし、レッドゾーンでリハビリを施行し、その直後、通常病棟でのリ

ハビリに従事することに心理的ハードルがあるスタッフも多く、現場では、これより少ない

回数、短い時間で行われていることが多い。また、嚥下機能訓練は、エアロゾルの発生

リスクを伴う訓練のため、原則推奨されておらず、入院中に摂食が困難になるケースも

ある。レッドゾーンにおいて、感染対策指針に示される適切なリハビリ回数および強度を

維持するためには、それを行うためのインセンティブや、患者自身が行うリハビリプログ

ラム(遠隔リハビリ指導含む)の整備が必要である。

6

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き第 7。0 版(以下、診療の手引き)によ

ると、オミクロン株の特徴から、「入院日を0日目として、4日目以降の時点で中等症Ⅱ以上の

悪化を認めない患者」の医療機関から宿泊療養・自宅療養への療養場所の変更や転院が検

討される、とある。軽症もしくは中等症Ⅰの高齢患者が入院 5 日程度で早期退院し、本人が

望む生活に戻っていくためには、A)レッドゾーンにおけるリハビリプログラムの強化、B)在宅

でのサービス強化、C)平時の備え、の 3 点が重要である。

A) レッドゾーンにおけるリハビリプログラムの強化

日本リハビリテーション医学会 感染対策指針 COVID-19 含む(2022 年 2 月 21 日版)

(以下、感染対策指針)によれば、感染者のリハビリは 1 日 2 回、1 回 30〜45 分を行う

ことを推奨している。しかし、レッドゾーンでリハビリを施行し、その直後、通常病棟でのリ

ハビリに従事することに心理的ハードルがあるスタッフも多く、現場では、これより少ない

回数、短い時間で行われていることが多い。また、嚥下機能訓練は、エアロゾルの発生

リスクを伴う訓練のため、原則推奨されておらず、入院中に摂食が困難になるケースも

ある。レッドゾーンにおいて、感染対策指針に示される適切なリハビリ回数および強度を

維持するためには、それを行うためのインセンティブや、患者自身が行うリハビリプログ

ラム(遠隔リハビリ指導含む)の整備が必要である。

6