よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 指摘事項に対する回答 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37624.html |

| 出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第158回 2/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

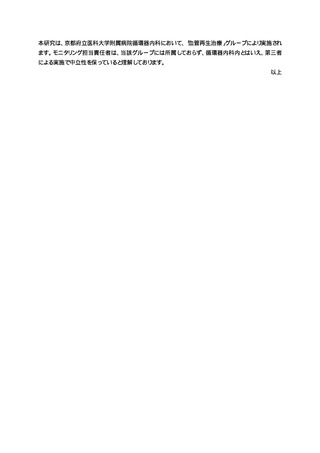

先進医療審査の事前照会事項に対する回答2

先進医療技術名: 自家骨髄単核球移植による血管再生治療

2024 年 2 月 5 日

所属・氏名:京都府立医科大学附属病院 循環器内科

教授 的場 聖明

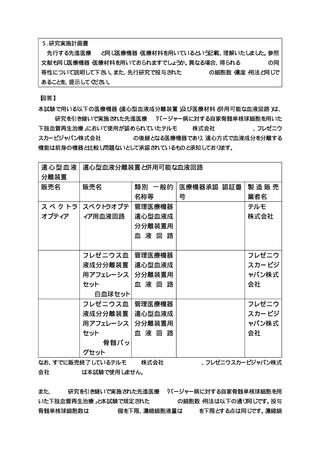

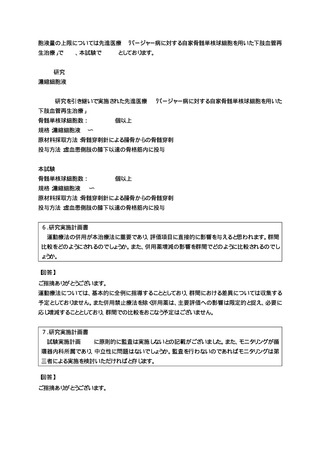

1.研究実施計画書 P11

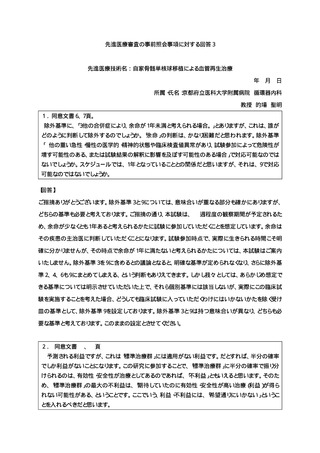

今回の対象患者は Rutherford 分類 4〜6 群の包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)患者とされていま

す。先行研究と異なる点について、比較していただき、安全性が担保されていることについて議論し

てください。

【回答】

ご指摘ありがとうございます。

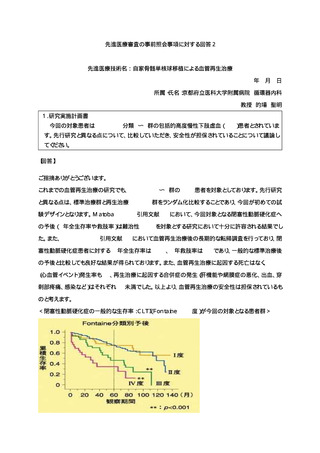

これまでの血管再生治療の研究でも、Rutherford 4〜6 群の CLTI 患者を対象としております。先行研究

と異なる点は、標準治療群と再生治療 Add-on 群をランダム化比較することであり、今回が初めての試

験デザインとなります。Matoba S, et al.(引用文献 14)において、今回対象となる閉塞性動脈硬化症へ

の予後(3 年全生存率や救肢率)は難治性 CLTI を対象とする研究において十分に許容される結果でし

た。また、Kondo K, et al.(引用文献 26)において血管再生治療後の長期的な転帰調査を行っており、閉

塞性動脈硬化症患者に対する 5 年全生存率は 75.4%、5 年救肢率は 74%であり、一般的な標準治療後

の予後と比較しても良好な結果が得られております。また、血管再生治療に起因する死亡はなく、MACE

(心血管イベント)発生率も 6%、再生治療に起因する合併症の発生(肝機能や網膜症の悪化、出血、穿

刺部疼痛、感染など)はそれぞれ 5%未満でした。以上より、血管再生治療の安全性は担保されているも

のと考えます。

<閉塞性動脈硬化症の一般的な生存率:CLTI(Fontaine III, IV 度)が今回の対象となる患者群>

1

先進医療技術名: 自家骨髄単核球移植による血管再生治療

2024 年 2 月 5 日

所属・氏名:京都府立医科大学附属病院 循環器内科

教授 的場 聖明

1.研究実施計画書 P11

今回の対象患者は Rutherford 分類 4〜6 群の包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)患者とされていま

す。先行研究と異なる点について、比較していただき、安全性が担保されていることについて議論し

てください。

【回答】

ご指摘ありがとうございます。

これまでの血管再生治療の研究でも、Rutherford 4〜6 群の CLTI 患者を対象としております。先行研究

と異なる点は、標準治療群と再生治療 Add-on 群をランダム化比較することであり、今回が初めての試

験デザインとなります。Matoba S, et al.(引用文献 14)において、今回対象となる閉塞性動脈硬化症へ

の予後(3 年全生存率や救肢率)は難治性 CLTI を対象とする研究において十分に許容される結果でし

た。また、Kondo K, et al.(引用文献 26)において血管再生治療後の長期的な転帰調査を行っており、閉

塞性動脈硬化症患者に対する 5 年全生存率は 75.4%、5 年救肢率は 74%であり、一般的な標準治療後

の予後と比較しても良好な結果が得られております。また、血管再生治療に起因する死亡はなく、MACE

(心血管イベント)発生率も 6%、再生治療に起因する合併症の発生(肝機能や網膜症の悪化、出血、穿

刺部疼痛、感染など)はそれぞれ 5%未満でした。以上より、血管再生治療の安全性は担保されているも

のと考えます。

<閉塞性動脈硬化症の一般的な生存率:CLTI(Fontaine III, IV 度)が今回の対象となる患者群>

1