よむ、つかう、まなぶ。

参考資料医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

なお、要指導医薬品について、対面販売を必要とし、又は、一般用医薬品

に移行しないこととするものについては、その明確化を図ることを検討すべ

きである。

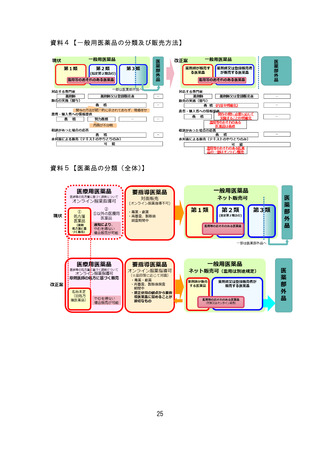

4.一般用医薬品の販売区分及び販売方法について

(1)現状と課題

○ 一般用医薬品は、薬局のほか店舗販売業等で販売でき、インターネット等

の非対面による販売が認められている。第一類医薬品は薬剤師が情報提供を

行った上で販売することが法律上義務とされているが、第二類医薬品及び第

三類医薬品は薬剤師のほか登録販売者も販売することができ、第二類医薬品

については薬剤師等が情報提供するよう努めること(努力義務)とされてい

る。一方、第三類医薬品については情報提供の義務又は努力義務に関する規

定は設けられていない。

○ 上記の販売区分となったのは、平成 25 年の薬事法(現在の薬機法)改正以

降である。平成 18 年の薬事法改正では一般用医薬品が3つに区分され、第一

類医薬品及び第二類医薬品についてはインターネット販売が不可とされ、第

三類医薬品のみインターネット販売が認められていたが、平成 25 年の改正

において、第一類医薬品及び第二類医薬品のいずれについてもインターネッ

ト販売が認められ、対面販売が必要な要指導医薬品の区分が新たに追加され

た。

○ 第二類医薬品及び第三類医薬品については、インターネット販売の可否の

違いがなくなり、さらに、第二類医薬品に係る情報提供の努力義務について

も十分に実施されていない実態があるため、利用者にとって、第二類・第三

類医薬品の区分の意義が実感しにくい状況となっている。

○ また、一般用医薬品は、薬剤師等が販売することとされている 20(薬機法第

36 条の9)。しかし、実態として、店舗管理者やその他の薬剤師等は、店舗

内で勤務していても、第二類・第三類医薬品(比較的リスクの低い医薬品)

の個別の販売には関与せず、一般従事者がこれらの医薬品の販売を行う事例

がみられる。

○ インターネット販売等の特定販売においては、テキストベースのコミュニ

ケーションやラジオボタンの選択によって、購入者の状況の確認や、濫用等

のおそれのある医薬品を販売する際の必要事項の確認が行われるなど、一般

的には、対面の場合に比べ、購入者と薬剤師等との間で共有される情報量が

少ないと考えられる。また、情報提供の方法についても、購入者の個別の状

況によらず一律に添付文書の全文を提示するなど、購入者にとって適切な情

報提供となっていない事例がみられる。

20

薬機法第 36 条の9 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定める

ところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者

に販売させ、又は授与させなければならない。

一 第一類医薬品 薬剤師

二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者

15

に移行しないこととするものについては、その明確化を図ることを検討すべ

きである。

4.一般用医薬品の販売区分及び販売方法について

(1)現状と課題

○ 一般用医薬品は、薬局のほか店舗販売業等で販売でき、インターネット等

の非対面による販売が認められている。第一類医薬品は薬剤師が情報提供を

行った上で販売することが法律上義務とされているが、第二類医薬品及び第

三類医薬品は薬剤師のほか登録販売者も販売することができ、第二類医薬品

については薬剤師等が情報提供するよう努めること(努力義務)とされてい

る。一方、第三類医薬品については情報提供の義務又は努力義務に関する規

定は設けられていない。

○ 上記の販売区分となったのは、平成 25 年の薬事法(現在の薬機法)改正以

降である。平成 18 年の薬事法改正では一般用医薬品が3つに区分され、第一

類医薬品及び第二類医薬品についてはインターネット販売が不可とされ、第

三類医薬品のみインターネット販売が認められていたが、平成 25 年の改正

において、第一類医薬品及び第二類医薬品のいずれについてもインターネッ

ト販売が認められ、対面販売が必要な要指導医薬品の区分が新たに追加され

た。

○ 第二類医薬品及び第三類医薬品については、インターネット販売の可否の

違いがなくなり、さらに、第二類医薬品に係る情報提供の努力義務について

も十分に実施されていない実態があるため、利用者にとって、第二類・第三

類医薬品の区分の意義が実感しにくい状況となっている。

○ また、一般用医薬品は、薬剤師等が販売することとされている 20(薬機法第

36 条の9)。しかし、実態として、店舗管理者やその他の薬剤師等は、店舗

内で勤務していても、第二類・第三類医薬品(比較的リスクの低い医薬品)

の個別の販売には関与せず、一般従事者がこれらの医薬品の販売を行う事例

がみられる。

○ インターネット販売等の特定販売においては、テキストベースのコミュニ

ケーションやラジオボタンの選択によって、購入者の状況の確認や、濫用等

のおそれのある医薬品を販売する際の必要事項の確認が行われるなど、一般

的には、対面の場合に比べ、購入者と薬剤師等との間で共有される情報量が

少ないと考えられる。また、情報提供の方法についても、購入者の個別の状

況によらず一律に添付文書の全文を提示するなど、購入者にとって適切な情

報提供となっていない事例がみられる。

20

薬機法第 36 条の9 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定める

ところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者

に販売させ、又は授与させなければならない。

一 第一類医薬品 薬剤師

二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者

15