よむ、つかう、まなぶ。

参考資料医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

能性がある。薬剤師等は購入しようとする者に対し単に医薬品販売の是非を

判断するだけではなく、声掛けや情報提供等を積極的に行い、ゲートキーパ

ーとしての役割を果たすことも重要であると考えられる。実際に、対面での

声掛けが大量購入の抑止力になり、医療機関に繋ぐことができた事例が報告

されている 12。

○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売は原則「一人1包装」 13とされている

が、

「1包装」の容量については製品ごとに幅がある。中には、一人当たり3

週間分程度の大容量製品もあり、1包装で中毒量又は致死量に相当する成分

を含有するものも販売されている。

○ 諸外国においては、濫用等のおそれのある医薬品について、若年者に対す

る販売が禁止されている例のほか、販売時に身分証の提示や書面の提出等を

求める例や、個人への販売数量が厳格に制限されている例 14がみられる。

○ インターネット販売等の特定販売においては、購入しようとする者やその

身体の状況・病状・様子等について、対面販売と比較して薬剤師等との間で

共有される情報量が少なく、濫用等のおそれのある医薬品の販売可否を薬剤

師等が判断するために必要な事項の確認が十分に行われない事例がある。ま

た、対話により理解度を確認しながら必要な情報提供を行うといった柔軟な

対応が難しく、薬剤師等にゲートキーパーとしての役割を期待しにくいとの

指摘もある。一方で、インターネット販売であれば購入者の氏名や販売履歴

等が記録されるが、対面販売では記録されていないことが多く、同一店舗で

の購入であったとしても、頻回購入であるか否かの把握が難しいという課題

がある。

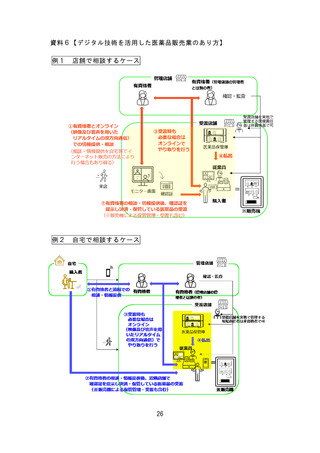

〇 オンライン(映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信 15をいう。以下

同じ。)については、新型コロナウイルス感染症による社会活動への影響等に

より現在普及しているデジタル技術であり、過度な負担なく利用可能な状況

にあると考えられる。また、オンラインは、一般的なインターネット販売等

で用いられるテキストによるメール等でのやりとりに比べて、購入しようと

する者について得られる情報量が格段に多いとの特性がある。

○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、他店での購入状況を確認

することとされているが、購入者が複数店舗(特定販売を含む。)を回って購

入することを十分には抑止できていないとする指摘もある。

12

令和3年度厚生労働科学特別研究事業「一般用医薬品の販売における薬剤師等による管理及

び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究」(研究代表者 益山光一(東京薬

科大学薬学部教授))

13

薬効分類ごとに1包装単位(「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大

臣が指定する医薬品」の改正について」(令和5年2月8日付け薬生発 0208 第1号厚生労働

省医薬・生活衛生局長通知))

14

例えば、エフェドリン等について写真付き身分証の提示を求めた上で販売し、記録の作成を

求めている国(米、豪)や、処方箋なしでの販売を一定の数量以下に限定する規制を置いて

いる国(英、米(州により数量が異なる))がある。

15

調剤された薬剤のオンライン服薬指導と同様の方法が想定される。

9

判断するだけではなく、声掛けや情報提供等を積極的に行い、ゲートキーパ

ーとしての役割を果たすことも重要であると考えられる。実際に、対面での

声掛けが大量購入の抑止力になり、医療機関に繋ぐことができた事例が報告

されている 12。

○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売は原則「一人1包装」 13とされている

が、

「1包装」の容量については製品ごとに幅がある。中には、一人当たり3

週間分程度の大容量製品もあり、1包装で中毒量又は致死量に相当する成分

を含有するものも販売されている。

○ 諸外国においては、濫用等のおそれのある医薬品について、若年者に対す

る販売が禁止されている例のほか、販売時に身分証の提示や書面の提出等を

求める例や、個人への販売数量が厳格に制限されている例 14がみられる。

○ インターネット販売等の特定販売においては、購入しようとする者やその

身体の状況・病状・様子等について、対面販売と比較して薬剤師等との間で

共有される情報量が少なく、濫用等のおそれのある医薬品の販売可否を薬剤

師等が判断するために必要な事項の確認が十分に行われない事例がある。ま

た、対話により理解度を確認しながら必要な情報提供を行うといった柔軟な

対応が難しく、薬剤師等にゲートキーパーとしての役割を期待しにくいとの

指摘もある。一方で、インターネット販売であれば購入者の氏名や販売履歴

等が記録されるが、対面販売では記録されていないことが多く、同一店舗で

の購入であったとしても、頻回購入であるか否かの把握が難しいという課題

がある。

〇 オンライン(映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信 15をいう。以下

同じ。)については、新型コロナウイルス感染症による社会活動への影響等に

より現在普及しているデジタル技術であり、過度な負担なく利用可能な状況

にあると考えられる。また、オンラインは、一般的なインターネット販売等

で用いられるテキストによるメール等でのやりとりに比べて、購入しようと

する者について得られる情報量が格段に多いとの特性がある。

○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、他店での購入状況を確認

することとされているが、購入者が複数店舗(特定販売を含む。)を回って購

入することを十分には抑止できていないとする指摘もある。

12

令和3年度厚生労働科学特別研究事業「一般用医薬品の販売における薬剤師等による管理及

び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究」(研究代表者 益山光一(東京薬

科大学薬学部教授))

13

薬効分類ごとに1包装単位(「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大

臣が指定する医薬品」の改正について」(令和5年2月8日付け薬生発 0208 第1号厚生労働

省医薬・生活衛生局長通知))

14

例えば、エフェドリン等について写真付き身分証の提示を求めた上で販売し、記録の作成を

求めている国(米、豪)や、処方箋なしでの販売を一定の数量以下に限定する規制を置いて

いる国(英、米(州により数量が異なる))がある。

15

調剤された薬剤のオンライン服薬指導と同様の方法が想定される。

9