よむ、つかう、まなぶ。

○外来(その4)について 総ー5 (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

課題②

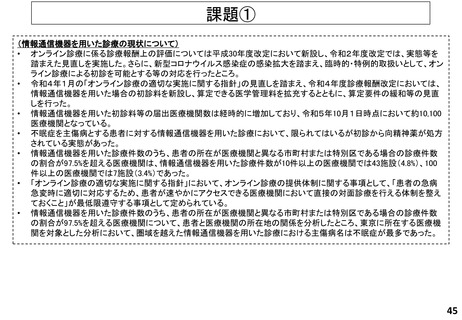

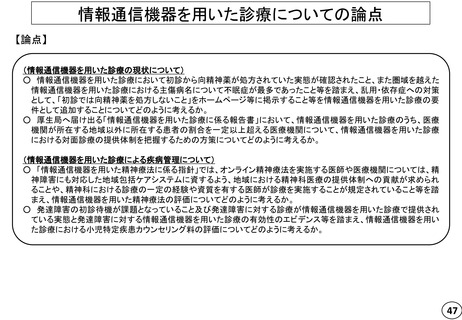

(情報通信機器を用いた診療による疾病管理について)

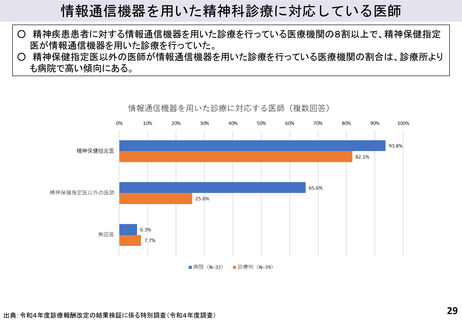

• 情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関の8割以上で、精神保健指定医が情報通信機器を用いた診療を行っ

ている。精神保健指定医以外の医師が情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関の割合は、診療所よりも病院

で高い傾向にある。

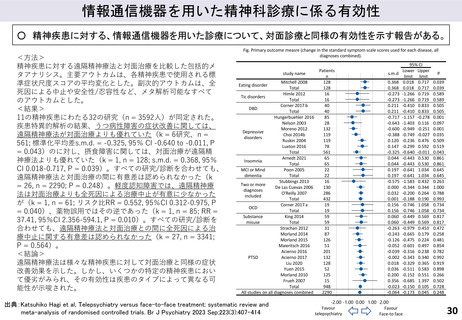

• 精神疾患に対する、情報通信機器を用いた診療について、対面診療と同様の有効性を示す報告がある。

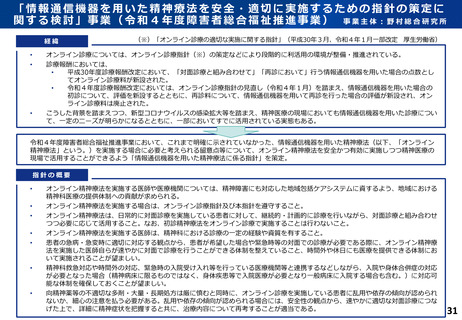

• 安全性・有効性及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける活用の観点から、「情報通信機器を用いた精

神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する検討」事業(令和4年度障害者総合福祉推進事業) におい

て、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」が策定されている。

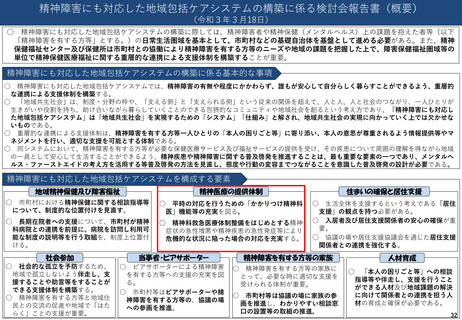

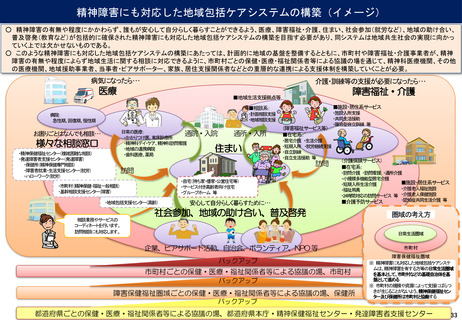

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書において、精神医療の提供体制として、平時

の対応を行うための「かかりつけ精神科医」機能等の充実、精神科救急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性

増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応の充実が示されている。

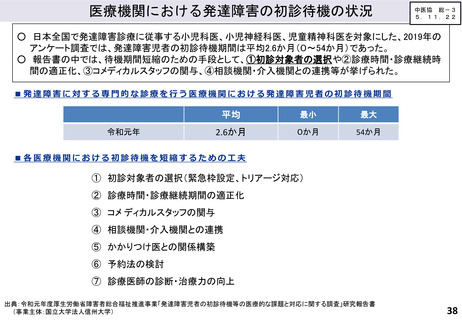

• 発達障害の初診待機が課題となっており、待機短縮化を阻止している要因として、医療機関不足、医師不足があげられ

ている。

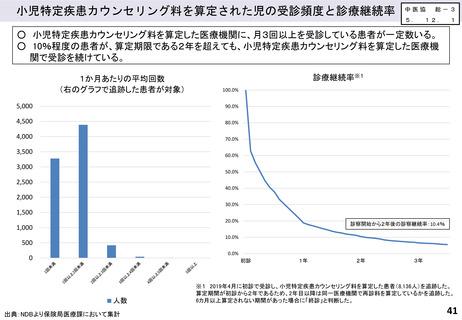

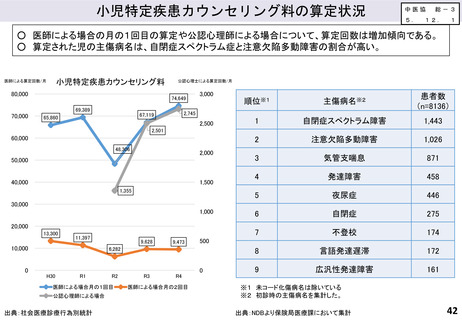

• 小児特定疾患カウンセリング料を算定した医療機関に、月3回以上受診している患者が一定数おり、10%程度の患者が、

算定期限である2年を超えても、小児特定疾患カウンセリング料を算定した医療機関で受診を続けている。算定された児

の主傷病名は、自閉症スペクトラム症と注意欠陥多動障害の割合が高い。

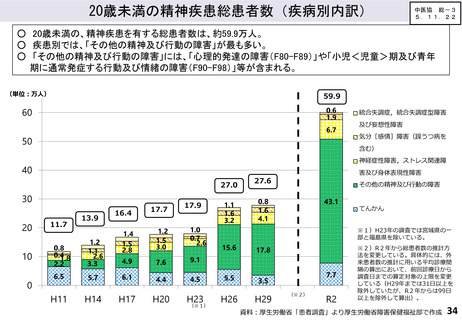

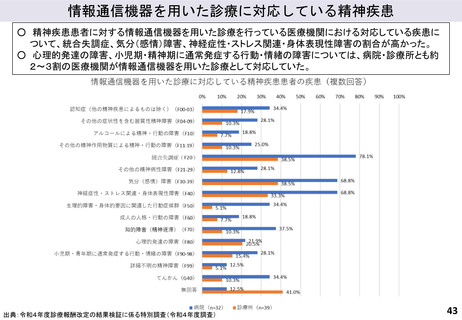

• 情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関において対応している疾患について、統合失調症、気分(感情)障害、

神経症性・ストレス関連・身体表現性障害の割合が高い。心理的発達の障害、小児期・精神期に通常発症する行動・情

緒の障害については、病院・診療所とも約2~3割の医療機関が情報通信機器を用いた診療として対応していた。

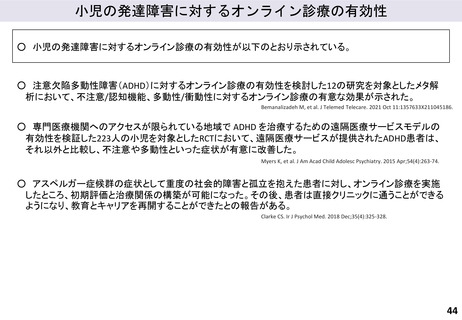

• 小児の発達障害に対するオンライン診療の有効性が示されている。

46

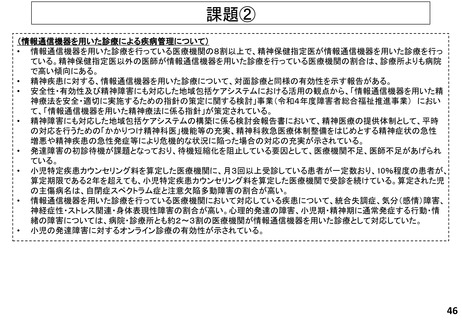

(情報通信機器を用いた診療による疾病管理について)

• 情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関の8割以上で、精神保健指定医が情報通信機器を用いた診療を行っ

ている。精神保健指定医以外の医師が情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関の割合は、診療所よりも病院

で高い傾向にある。

• 精神疾患に対する、情報通信機器を用いた診療について、対面診療と同様の有効性を示す報告がある。

• 安全性・有効性及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける活用の観点から、「情報通信機器を用いた精

神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する検討」事業(令和4年度障害者総合福祉推進事業) におい

て、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」が策定されている。

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書において、精神医療の提供体制として、平時

の対応を行うための「かかりつけ精神科医」機能等の充実、精神科救急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性

増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応の充実が示されている。

• 発達障害の初診待機が課題となっており、待機短縮化を阻止している要因として、医療機関不足、医師不足があげられ

ている。

• 小児特定疾患カウンセリング料を算定した医療機関に、月3回以上受診している患者が一定数おり、10%程度の患者が、

算定期限である2年を超えても、小児特定疾患カウンセリング料を算定した医療機関で受診を続けている。算定された児

の主傷病名は、自閉症スペクトラム症と注意欠陥多動障害の割合が高い。

• 情報通信機器を用いた診療を行っている医療機関において対応している疾患について、統合失調症、気分(感情)障害、

神経症性・ストレス関連・身体表現性障害の割合が高い。心理的発達の障害、小児期・精神期に通常発症する行動・情

緒の障害については、病院・診療所とも約2~3割の医療機関が情報通信機器を用いた診療として対応していた。

• 小児の発達障害に対するオンライン診療の有効性が示されている。

46