よむ、つかう、まなぶ。

○外来(その4)について 総ー5 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

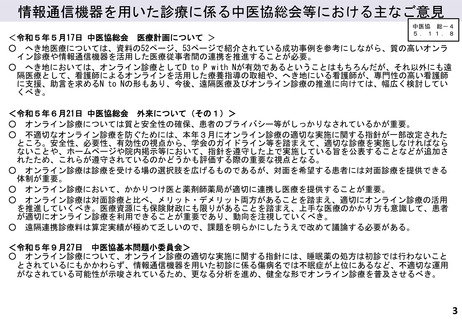

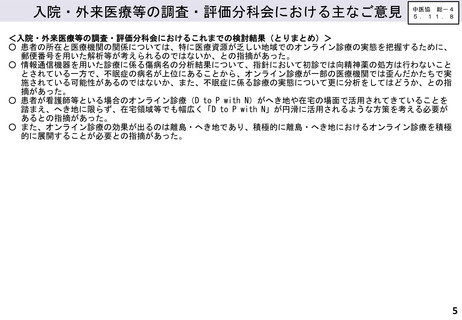

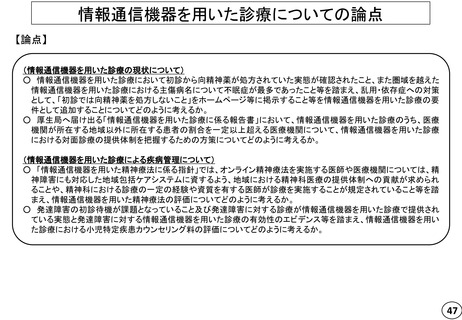

情報通信機器を用いた診療に係る中医協総会等における主なご意見

<令和5年11月8日 中医協総会>

○ 不適切なオンライン診療が増え、患者と医療者に不安や不信が生じることが普及に対して最大のブレーキとなる。

効率性や利便性のみを重視した安易な拡大は、不適切な診療につながりやすく、普及にとって逆効果となる。医療に

おいては一旦何か問題が生じた場合には、取り返しがつかないという特性があるため、有効性と特に安全性を確保し、

着実に広げていくことで、安心と信頼を高めることこそがオンライン診療の最大の普及策になる。

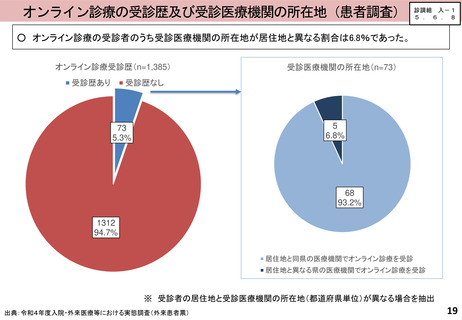

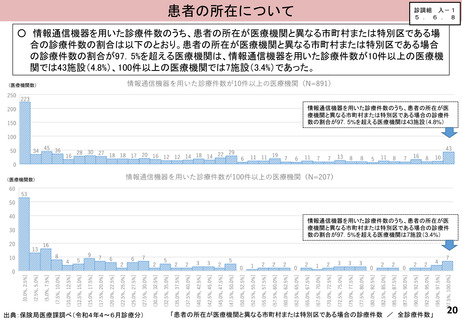

○ 医師の所在や患者さんの所在についても、保険医療機関が毎年7月に行う定例報告において、オンライン診療の指

針で求められている対面審議を行う体制が確保できているかを一定程度は把握できるが、この定例報告は報告事項の

意図や記載すべき内容が現場に浸透できるよう、また実態を十分に捕捉できるように報告内容の見直しをすべき。ま

た、入院・外来分科会調査あるいはマイナ保険証に記載されている住所情報などで補うことも、今後の分析の方法と

して検討すべき。

○ 指針では、オンライン診療が困難な場合に連携する他の医療機関で対面診療を実施することが認めている。患者が

速やかにアクセスできない医療機関において、直接の対面診療ができる体制があるのかどうかは疑問。患者所在地と

医療機関の距離などを尺度にして分析を深めるべき。

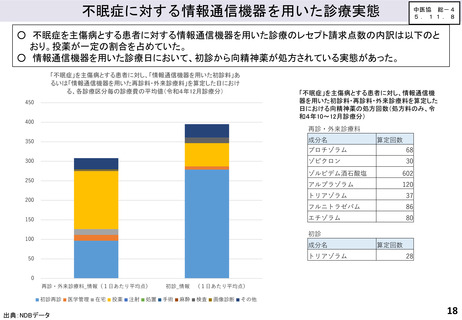

〇 睡眠薬の中で、依存性の高い薬物、特にいわゆるベンゾジアゼピン系薬物は濫用されやすく、初回に限らず常に処

方量の確認や適正な服薬を指導する必要がある。これを怠ると、依存症やその結果としての副作用や事故の発生にも

つながり、オンライン診療で安易に向精神薬を処方することは、厳に慎むべき臨床行為であり、この点は、患者のた

めにも、しっかりとした対応が必要。

<令和5年12月1日 中医協総会>

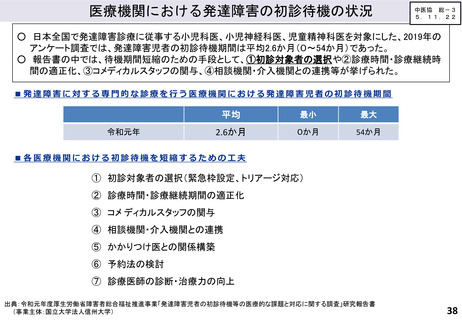

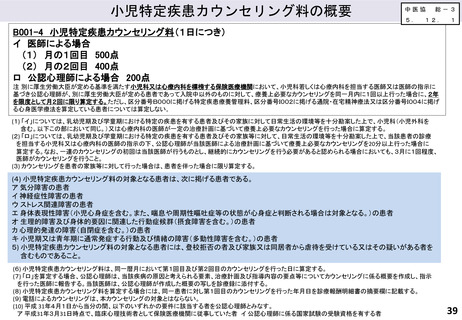

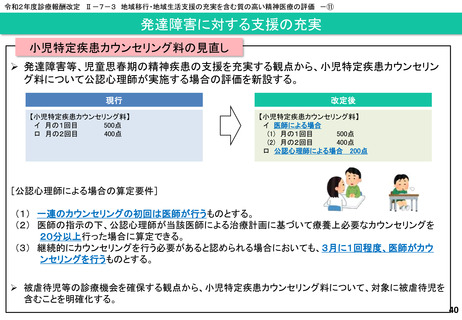

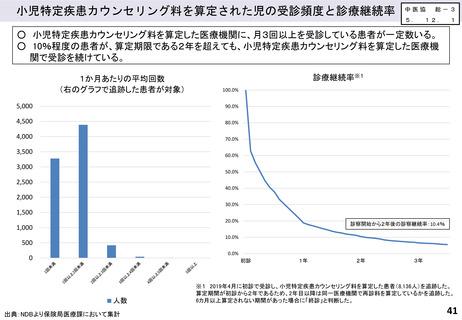

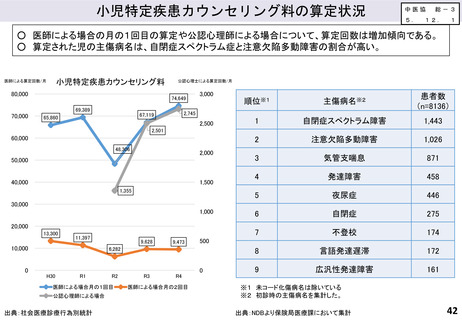

○ 児童精神を専門とする医師は少なく、発達障害等が疑われた際に、初診までの待機期間が長くなることが多い。ま

た、小児特定疾患カウンセリング料については、算定回数の上限である月2回以上のカウンセリングが必要となる場

合もある。回数制限の緩和や、発達障害等が疑われた際に早期に受診できる体制を評価できるよう検討を進めて欲し

い。

4

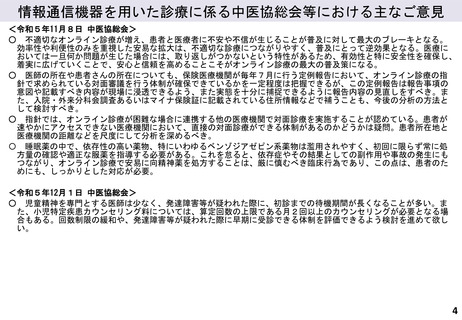

<令和5年11月8日 中医協総会>

○ 不適切なオンライン診療が増え、患者と医療者に不安や不信が生じることが普及に対して最大のブレーキとなる。

効率性や利便性のみを重視した安易な拡大は、不適切な診療につながりやすく、普及にとって逆効果となる。医療に

おいては一旦何か問題が生じた場合には、取り返しがつかないという特性があるため、有効性と特に安全性を確保し、

着実に広げていくことで、安心と信頼を高めることこそがオンライン診療の最大の普及策になる。

○ 医師の所在や患者さんの所在についても、保険医療機関が毎年7月に行う定例報告において、オンライン診療の指

針で求められている対面審議を行う体制が確保できているかを一定程度は把握できるが、この定例報告は報告事項の

意図や記載すべき内容が現場に浸透できるよう、また実態を十分に捕捉できるように報告内容の見直しをすべき。ま

た、入院・外来分科会調査あるいはマイナ保険証に記載されている住所情報などで補うことも、今後の分析の方法と

して検討すべき。

○ 指針では、オンライン診療が困難な場合に連携する他の医療機関で対面診療を実施することが認めている。患者が

速やかにアクセスできない医療機関において、直接の対面診療ができる体制があるのかどうかは疑問。患者所在地と

医療機関の距離などを尺度にして分析を深めるべき。

〇 睡眠薬の中で、依存性の高い薬物、特にいわゆるベンゾジアゼピン系薬物は濫用されやすく、初回に限らず常に処

方量の確認や適正な服薬を指導する必要がある。これを怠ると、依存症やその結果としての副作用や事故の発生にも

つながり、オンライン診療で安易に向精神薬を処方することは、厳に慎むべき臨床行為であり、この点は、患者のた

めにも、しっかりとした対応が必要。

<令和5年12月1日 中医協総会>

○ 児童精神を専門とする医師は少なく、発達障害等が疑われた際に、初診までの待機期間が長くなることが多い。ま

た、小児特定疾患カウンセリング料については、算定回数の上限である月2回以上のカウンセリングが必要となる場

合もある。回数制限の緩和や、発達障害等が疑われた際に早期に受診できる体制を評価できるよう検討を進めて欲し

い。

4