よむ、つかう、まなぶ。

総-1○個別事項(その11)について (38 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

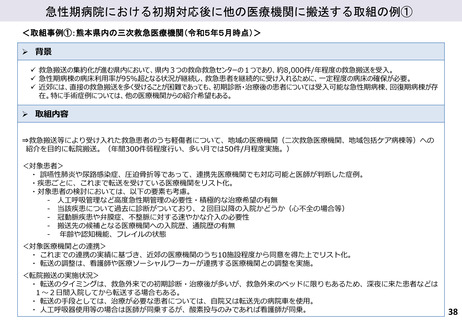

急性期病院における初期対応後に他の医療機関に搬送する取組の例①

<取組事例①:熊本県内の三次救急医療機関(令和5年5月時点)>

➢ 背景

✓ 救急搬送の集約化が進む県内において、県内3つの救命救急センターの1つであり、約8,000件/年程度の救急搬送を受入。

✓ 急性期病棟の病床利用率が95%超となる状況が継続し、救急患者を継続的に受け入れるために、一定程度の病床の確保が必要。

✓ 近郊には、直接の救急搬送を多く受けることが困難であっても、初期診断・治療後の患者については受入可能な急性期病棟、回復期病棟が存

在。特に手術症例については、他の医療機関からの紹介希望もある。

➢ 取組内容

⇒救急搬送等により受け入れた救急患者のうち軽傷者について、地域の医療機関(二次救急医療機関、地域包括ケア病棟等)への

紹介を目的に転院搬送。(年間300件弱程度行い、多い月では50件/月程度実施。)

<対象患者>

・ 誤嚥性肺炎や尿路感染症、圧迫骨折等であって、連携先医療機関でも対応可能と医師が判断した症例。

・疾患ごとに、これまで転送を受けている医療機関をリスト化。

・対象患者の検討においては、以下の要素も考慮。

- 人工呼吸管理など高度急性期管理の必要性・積極的な治療希望の有無

- 当該疾患について過去に診断がついており、2回目以降の入院かどうか(心不全の場合等)

- 冠動脈疾患や弁膜症、不整脈に対する速やかな介入の必要性

- 搬送先の候補となる医療機関への入院歴、通院歴の有無

- 年齢や認知機能、フレイルの状態

<対象医療機関との連携>

・ これまでの連携の実績に基づき、近郊の医療機関のうち10施設程度から同意を得た上でリスト化。

・ 転送の調整は、看護師や医療ソーシャルワーカーが連携する医療機関との調整を実施。

<転院搬送の実施状況>

・ 転送のタイミングは、救急外来での初期診断・治療後が多いが、救急外来のベッドに限りもあるため、深夜に来た患者などは

1~2日間入院してから転送する場合もある。

・ 転送の手段としては、治療が必要な患者については、自院又は転送先の病院車を使用。

・ 人工呼吸器使用等の場合は医師が同乗するが、酸素投与のみであれば看護師が同乗。

38

<取組事例①:熊本県内の三次救急医療機関(令和5年5月時点)>

➢ 背景

✓ 救急搬送の集約化が進む県内において、県内3つの救命救急センターの1つであり、約8,000件/年程度の救急搬送を受入。

✓ 急性期病棟の病床利用率が95%超となる状況が継続し、救急患者を継続的に受け入れるために、一定程度の病床の確保が必要。

✓ 近郊には、直接の救急搬送を多く受けることが困難であっても、初期診断・治療後の患者については受入可能な急性期病棟、回復期病棟が存

在。特に手術症例については、他の医療機関からの紹介希望もある。

➢ 取組内容

⇒救急搬送等により受け入れた救急患者のうち軽傷者について、地域の医療機関(二次救急医療機関、地域包括ケア病棟等)への

紹介を目的に転院搬送。(年間300件弱程度行い、多い月では50件/月程度実施。)

<対象患者>

・ 誤嚥性肺炎や尿路感染症、圧迫骨折等であって、連携先医療機関でも対応可能と医師が判断した症例。

・疾患ごとに、これまで転送を受けている医療機関をリスト化。

・対象患者の検討においては、以下の要素も考慮。

- 人工呼吸管理など高度急性期管理の必要性・積極的な治療希望の有無

- 当該疾患について過去に診断がついており、2回目以降の入院かどうか(心不全の場合等)

- 冠動脈疾患や弁膜症、不整脈に対する速やかな介入の必要性

- 搬送先の候補となる医療機関への入院歴、通院歴の有無

- 年齢や認知機能、フレイルの状態

<対象医療機関との連携>

・ これまでの連携の実績に基づき、近郊の医療機関のうち10施設程度から同意を得た上でリスト化。

・ 転送の調整は、看護師や医療ソーシャルワーカーが連携する医療機関との調整を実施。

<転院搬送の実施状況>

・ 転送のタイミングは、救急外来での初期診断・治療後が多いが、救急外来のベッドに限りもあるため、深夜に来た患者などは

1~2日間入院してから転送する場合もある。

・ 転送の手段としては、治療が必要な患者については、自院又は転送先の病院車を使用。

・ 人工呼吸器使用等の場合は医師が同乗するが、酸素投与のみであれば看護師が同乗。

38