よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3_かかりつけ医機能に関する事例集(令和4年度かかりつけ医機能の強化・活用にかかる調査・普及事業) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

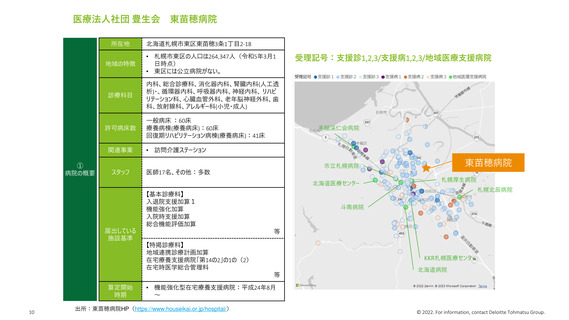

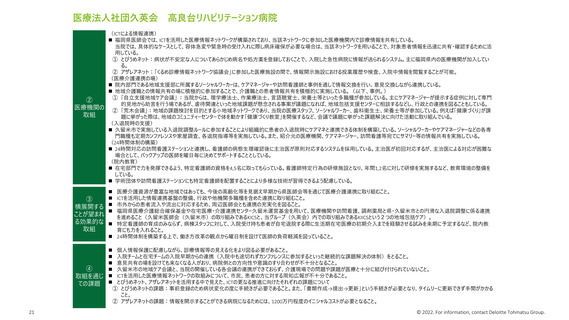

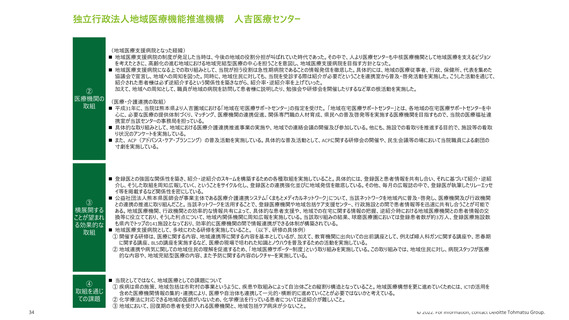

医療法人社団 豊生会

東苗穂病院

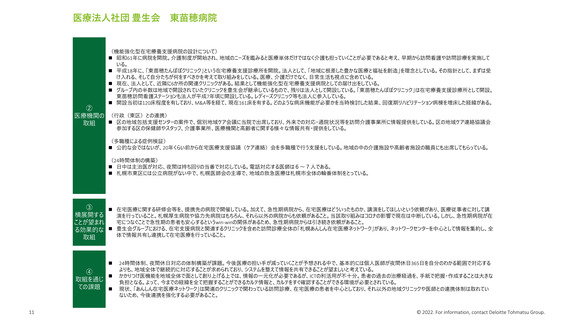

(機能強化型在宅療養支援病院の設計について)

◼ 昭和61年に病院を開院。介護制度が開始され、地域のニーズを鑑みると医療単体だけではなく介護も担っていくことが必要であると考え、早期から訪問看護や訪問診療を実施して

いる。

◼ 平成18年に、「東苗穂たんぽぽクリニック」という在宅療養支援診療所を開院。法人として、「地域に根差した豊かな医療と福祉を創造」を理念としている。その指針として、まずは受

け入れる、そして自分たちが何をすべきかを考えて取り組みをしている。医療、介護だけでなく、日常生活も視点に含めている。

◼ 現在、法人として、近隣に6か所の関連クリニックがある。結果として機能強化型在宅療養支援病院としての届け出をしている。

◼ グループ内の半数は地域で開設されていたクリニックを豊生会が継承しているもので、残りは法人として開設している。「東苗穂たんぽぽクリニック」は在宅療養支援診療所として開設。

東苗穂訪問看護ステーションも法人が平成7年頃に開設している。レディーズクリニック等も法人に参入している。

◼ 開設当初は120床程度を有しており、M&A等を経て、現在161床を有する。どのような病床機能が必要かを当時検討した結果、回復期リハビリテーション病棟を増床した経緯がある。

②

医療機関の (行政(東区)との連携)

◼ 区の地域包括支援センターの案件で、個別地域ケア会議に当院で出席しており、外来での対応・通院状況等を訪問介護事業所に情報提供をしている。区の地域ケア連絡協議会

取組

参加する区の保健師やスタッフ、介護事業所、医療機関と高齢者に関する様々な情報共有・提供をしている。

(多職種による症例検証)

◼ 公的な会ではないが、20年くらい前から在宅医療支援協議(ケア連絡)会を多職種で行う支援をしている。地域の中の介護施設や高齢者施設の職員にも出席してもらっている。

(24時間体制の構築)

◼ 日中は主治医が対応、夜間は持ち回りの当番で対応している。電話対応する医師は6~7人である。

◼ 札幌市東区には公立病院がない中で、札幌医師会の主導で、地域の救急医療は札幌市全体の輪番体制をとっている。

③

◼ 在宅医療に関する研修会等を、提携先の病院で開催している。加えて、急性期病院から、在宅医療はどういったものか、講演をしてほしいという依頼があり、医療従事者に対して講

横展開する

演を行っていること。札幌厚生病院や協力先病院はもちろん、それら以外の病院からも依頼があること。当該取り組みはコロナの影響で現在は中断している。しかし、急性期病院が在

宅につなぐことで急性期の患者も安心するというwin-winの関係があるため、急性期病院からは引き続き依頼があること。

ことが望まれ

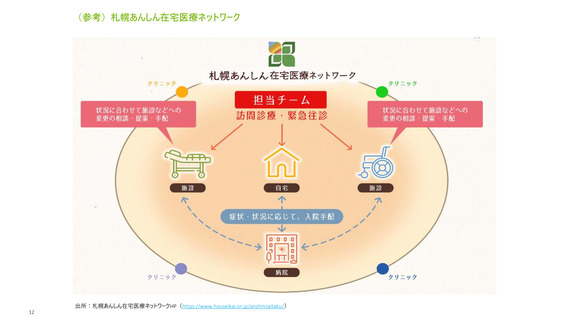

る効果的な ◼ 豊生会グループにおける、在宅支援病院と関連するクリニックを含めた訪問診療全体の「札幌あんしん在宅医療ネットワーク」があり、ネットワークセンターを中心として情報を集約し、全

体で情報共有し連携して在宅医療を行っていること。

取組

◼

④

◼

取組を通じ

ての課題 ◼

11

24時間体制、夜間休日対応の体制構築が課題。今後医療の担い手が減っていくことが予想される中で、基本的には個人医師が夜間休日365日を自分のわかる範囲で対応する

よりも、地域全体で継続的に対応することが求められており、システムを整えて情報を共有できることが望ましいと考えている。

かかりつけ医機能を地域全体で面として創り上げる上では、情報の一元化が必要であるが、ICTの利活用が不十分。患者の過去の治療経過を、手紙で把握・作成することは大きな

負担となる。よって、今までの経緯を全て把握することができるカルテ情報と、カルテをすぐ確認することができる環境が必要とされている。

現状、「あんしん在宅医療ネットワーク」は関連のクリニックで関わっている訪問診療、在宅医療の患者を中心としており、それ以外の地域クリニックや医師との連携体制は取れてい

ないため、今後連携を強化する必要があること。

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

東苗穂病院

(機能強化型在宅療養支援病院の設計について)

◼ 昭和61年に病院を開院。介護制度が開始され、地域のニーズを鑑みると医療単体だけではなく介護も担っていくことが必要であると考え、早期から訪問看護や訪問診療を実施して

いる。

◼ 平成18年に、「東苗穂たんぽぽクリニック」という在宅療養支援診療所を開院。法人として、「地域に根差した豊かな医療と福祉を創造」を理念としている。その指針として、まずは受

け入れる、そして自分たちが何をすべきかを考えて取り組みをしている。医療、介護だけでなく、日常生活も視点に含めている。

◼ 現在、法人として、近隣に6か所の関連クリニックがある。結果として機能強化型在宅療養支援病院としての届け出をしている。

◼ グループ内の半数は地域で開設されていたクリニックを豊生会が継承しているもので、残りは法人として開設している。「東苗穂たんぽぽクリニック」は在宅療養支援診療所として開設。

東苗穂訪問看護ステーションも法人が平成7年頃に開設している。レディーズクリニック等も法人に参入している。

◼ 開設当初は120床程度を有しており、M&A等を経て、現在161床を有する。どのような病床機能が必要かを当時検討した結果、回復期リハビリテーション病棟を増床した経緯がある。

②

医療機関の (行政(東区)との連携)

◼ 区の地域包括支援センターの案件で、個別地域ケア会議に当院で出席しており、外来での対応・通院状況等を訪問介護事業所に情報提供をしている。区の地域ケア連絡協議会

取組

参加する区の保健師やスタッフ、介護事業所、医療機関と高齢者に関する様々な情報共有・提供をしている。

(多職種による症例検証)

◼ 公的な会ではないが、20年くらい前から在宅医療支援協議(ケア連絡)会を多職種で行う支援をしている。地域の中の介護施設や高齢者施設の職員にも出席してもらっている。

(24時間体制の構築)

◼ 日中は主治医が対応、夜間は持ち回りの当番で対応している。電話対応する医師は6~7人である。

◼ 札幌市東区には公立病院がない中で、札幌医師会の主導で、地域の救急医療は札幌市全体の輪番体制をとっている。

③

◼ 在宅医療に関する研修会等を、提携先の病院で開催している。加えて、急性期病院から、在宅医療はどういったものか、講演をしてほしいという依頼があり、医療従事者に対して講

横展開する

演を行っていること。札幌厚生病院や協力先病院はもちろん、それら以外の病院からも依頼があること。当該取り組みはコロナの影響で現在は中断している。しかし、急性期病院が在

宅につなぐことで急性期の患者も安心するというwin-winの関係があるため、急性期病院からは引き続き依頼があること。

ことが望まれ

る効果的な ◼ 豊生会グループにおける、在宅支援病院と関連するクリニックを含めた訪問診療全体の「札幌あんしん在宅医療ネットワーク」があり、ネットワークセンターを中心として情報を集約し、全

体で情報共有し連携して在宅医療を行っていること。

取組

◼

④

◼

取組を通じ

ての課題 ◼

11

24時間体制、夜間休日対応の体制構築が課題。今後医療の担い手が減っていくことが予想される中で、基本的には個人医師が夜間休日365日を自分のわかる範囲で対応する

よりも、地域全体で継続的に対応することが求められており、システムを整えて情報を共有できることが望ましいと考えている。

かかりつけ医機能を地域全体で面として創り上げる上では、情報の一元化が必要であるが、ICTの利活用が不十分。患者の過去の治療経過を、手紙で把握・作成することは大きな

負担となる。よって、今までの経緯を全て把握することができるカルテ情報と、カルテをすぐ確認することができる環境が必要とされている。

現状、「あんしん在宅医療ネットワーク」は関連のクリニックで関わっている訪問診療、在宅医療の患者を中心としており、それ以外の地域クリニックや医師との連携体制は取れてい

ないため、今後連携を強化する必要があること。

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.