よむ、つかう、まなぶ。

【資料4】エムポックスへの対応について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34239.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第78回 7/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

エムポックスについて

四類感染症

基本情報

病原体

疫学

•

ポックスウイルス科オルソポックスウイルス属エムポックスウイルス

•

コンゴ盆地型(クレードⅠ)と西アフリカ型(クレードⅡa及びⅡb)に分類される。

•

2022年5月以降、国際的に拡大しているウイルスはクレードⅡbに属する。

•

1958年にポリオワクチン製造のために世界各国から霊長類が集められた施設においてカニクイザルの天然痘様疾

患として初めて報告。1970年にヒト感染事例が現在のコンゴ民主共和国で初めて報告。

•

アフリカ大陸以外ではヒトのエムポックスは確認されていなかったが、2003年に米国で愛玩用に輸入された齧歯

類を介して、合計71名の患者が発生。死者なし。

•

その後、米国等計15カ国で患者が確認されていたが、先進国での発生は輸入事例のみで、アフリカ大陸以外でヒ

トの間での大規模な感染事例は確認されていなかった。

感染経路

•

2022年5月~秋にかけて、国際的な流行が発生した(113ヶ国・8万人以上)。

•

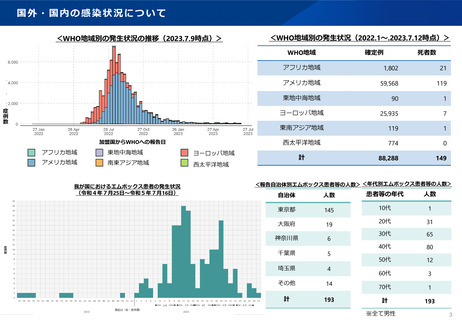

国内では、2023年7月21日時点で193例の症例が確認されている。

•

リスなどの齧歯類が自然宿主として考えられている(クレードⅠ)。

•

感染した人や動物の皮膚の病変・体液・血液との接触(性的接触を含む。)、患者との接近した対面での飛沫へ

の長時間の曝露(prolonged face-to-face contact)、患者が使用した寝具等との接触等により感染。

臨床経過

•

潜伏期間は通常6-13日(5-21日)。症状の出現から、発疹が無くなるまでは感染させる可能性。

•

発疹、発熱、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、リンパ節腫脹、肛門直腸痛、その他皮膚粘膜病変。

•

重症例では臨床的に天然痘と区別できず、従来の流行国であるアフリカでの致命率は数~10%と報告。

2

四類感染症

基本情報

病原体

疫学

•

ポックスウイルス科オルソポックスウイルス属エムポックスウイルス

•

コンゴ盆地型(クレードⅠ)と西アフリカ型(クレードⅡa及びⅡb)に分類される。

•

2022年5月以降、国際的に拡大しているウイルスはクレードⅡbに属する。

•

1958年にポリオワクチン製造のために世界各国から霊長類が集められた施設においてカニクイザルの天然痘様疾

患として初めて報告。1970年にヒト感染事例が現在のコンゴ民主共和国で初めて報告。

•

アフリカ大陸以外ではヒトのエムポックスは確認されていなかったが、2003年に米国で愛玩用に輸入された齧歯

類を介して、合計71名の患者が発生。死者なし。

•

その後、米国等計15カ国で患者が確認されていたが、先進国での発生は輸入事例のみで、アフリカ大陸以外でヒ

トの間での大規模な感染事例は確認されていなかった。

感染経路

•

2022年5月~秋にかけて、国際的な流行が発生した(113ヶ国・8万人以上)。

•

国内では、2023年7月21日時点で193例の症例が確認されている。

•

リスなどの齧歯類が自然宿主として考えられている(クレードⅠ)。

•

感染した人や動物の皮膚の病変・体液・血液との接触(性的接触を含む。)、患者との接近した対面での飛沫へ

の長時間の曝露(prolonged face-to-face contact)、患者が使用した寝具等との接触等により感染。

臨床経過

•

潜伏期間は通常6-13日(5-21日)。症状の出現から、発疹が無くなるまでは感染させる可能性。

•

発疹、発熱、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、リンパ節腫脹、肛門直腸痛、その他皮膚粘膜病変。

•

重症例では臨床的に天然痘と区別できず、従来の流行国であるアフリカでの致命率は数~10%と報告。

2