よむ、つかう、まなぶ。

「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版」 (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000359.html |

| 出典情報 | 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版(案)」に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表(7/7)《総務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

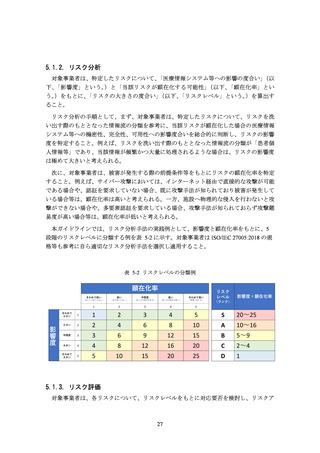

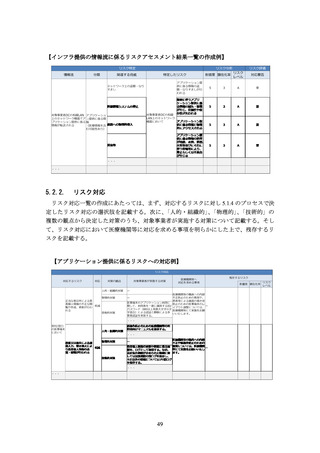

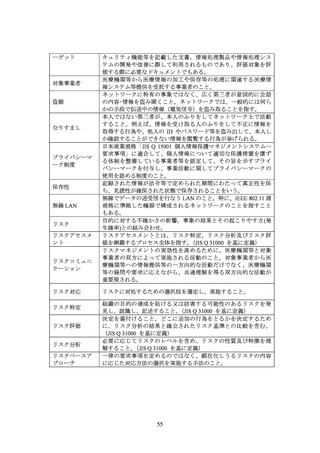

セスメント結果一覧を作成する。この際、リスクレベルに応じた対応基準(以降、「リス

ク基準」という。

)を定めておくのも一案である。例えば、表 5-2 のように S ランク~D ラ

ンクにリスクレベルを分類した場合のリスク基準の例として、S ランクについては複数の

対策による対応を必須、A ランクは対応を必須、B~C ランクはリスクレベルの高いものを

優先しつつも個別事情も勘案した上で対応の要否を検討、D ランクは対応を不要とする等

のリスク基準が考えられる。

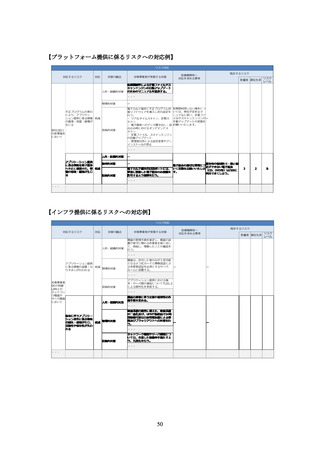

リスク対応の選択肢の選定

対象事業者は、5.1.1~5.1.3 に係るリスクアセスメントの結果を踏まえ、リスク対応の選

択肢を選定すること。このとき、リスク対応の選択肢としては、表 5-3 に示す「リスク低

減」

、

「リスク回避」

、

「リスク共有」

、

「リスク保有」の 4 種類に分類される。

表 5-3 リスク対応の選択肢

選択肢

リスク低減

概要

リスクへの対策を行うことで、リスクレベル(顕在化率及び影響

度)を低減させる。

リスク回避

リスクを生じさせる情報流を廃止したり、別の情報流に変更する。

リスク共有

保険への加入により金銭面での損失に備えたり、医療情報システム

等の運用を外部に委託することで専門的な業者の管理下に置いたり

する。

意思決定に基づき、残存するリスクの顕在化により生じ得る被害や

金銭面での損失を受容する。

リスク保有

(リスク受容

ともいう)

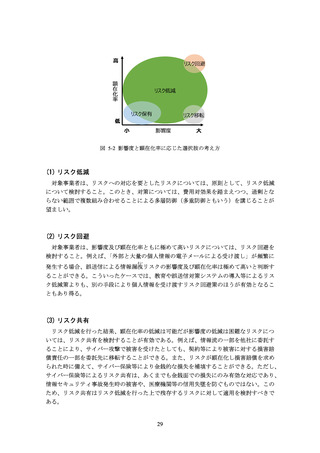

図 5-2 に影響度と顕在化率に応じた選択肢の考え方を示す。対象事業者は、リスク低

減を中心としつつ、費用対効果を念頭に置いた上で最適なリスク対応の組み合わせを検討

すること。なお、対象事業者の判断のみによってリスク共有やリスク保有を選択すること

は適当ではなく、医療機関等への説明や合意形成の上、これを選択すること。このとき、

それぞれのリスク対応において、対象事業者に求める事項を次の(1)~(4)に記載する。

28

ク基準」という。

)を定めておくのも一案である。例えば、表 5-2 のように S ランク~D ラ

ンクにリスクレベルを分類した場合のリスク基準の例として、S ランクについては複数の

対策による対応を必須、A ランクは対応を必須、B~C ランクはリスクレベルの高いものを

優先しつつも個別事情も勘案した上で対応の要否を検討、D ランクは対応を不要とする等

のリスク基準が考えられる。

リスク対応の選択肢の選定

対象事業者は、5.1.1~5.1.3 に係るリスクアセスメントの結果を踏まえ、リスク対応の選

択肢を選定すること。このとき、リスク対応の選択肢としては、表 5-3 に示す「リスク低

減」

、

「リスク回避」

、

「リスク共有」

、

「リスク保有」の 4 種類に分類される。

表 5-3 リスク対応の選択肢

選択肢

リスク低減

概要

リスクへの対策を行うことで、リスクレベル(顕在化率及び影響

度)を低減させる。

リスク回避

リスクを生じさせる情報流を廃止したり、別の情報流に変更する。

リスク共有

保険への加入により金銭面での損失に備えたり、医療情報システム

等の運用を外部に委託することで専門的な業者の管理下に置いたり

する。

意思決定に基づき、残存するリスクの顕在化により生じ得る被害や

金銭面での損失を受容する。

リスク保有

(リスク受容

ともいう)

図 5-2 に影響度と顕在化率に応じた選択肢の考え方を示す。対象事業者は、リスク低

減を中心としつつ、費用対効果を念頭に置いた上で最適なリスク対応の組み合わせを検討

すること。なお、対象事業者の判断のみによってリスク共有やリスク保有を選択すること

は適当ではなく、医療機関等への説明や合意形成の上、これを選択すること。このとき、

それぞれのリスク対応において、対象事業者に求める事項を次の(1)~(4)に記載する。

28