よむ、つかう、まなぶ。

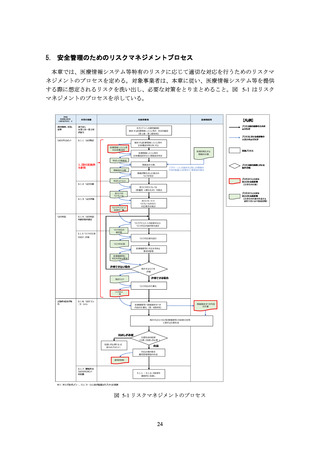

「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版」 (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000359.html |

| 出典情報 | 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版(案)」に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表(7/7)《総務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

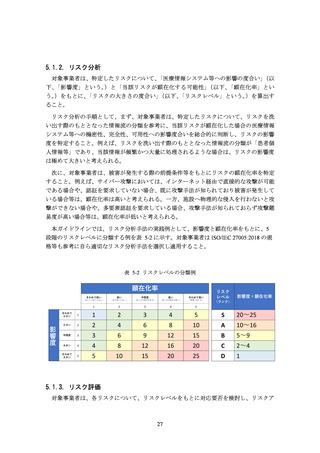

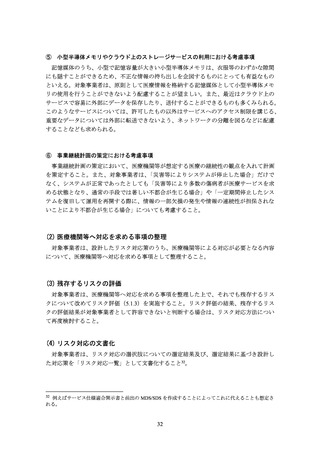

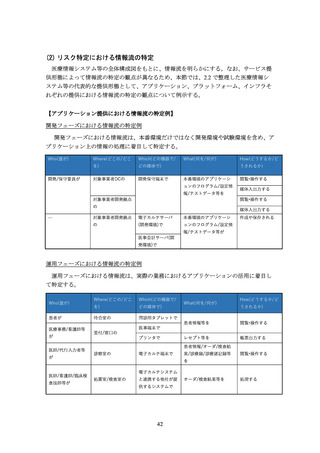

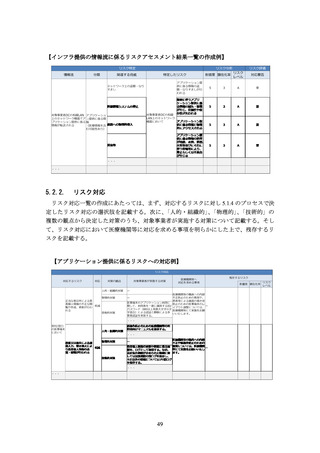

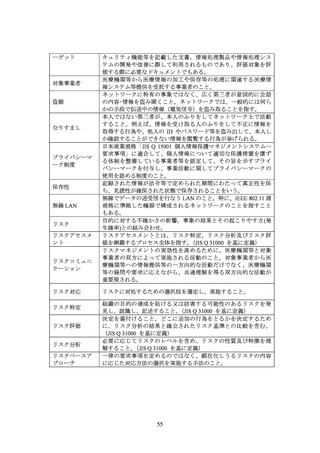

リスク分析

対象事業者は、特定したリスクについて、「医療情報システム等への影響の度合い」(以

下、「影響度」という。)と「当該リスクが顕在化する可能性」(以下、「顕在化率」とい

う。)をもとに、「リスクの大きさの度合い」(以下、「リスクレベル」という。)を算出す

ること。

リスク分析の手順として、まず、対象事業者は、特定したリスクについて、リスクを洗

い出す際のもととなった情報流の分類を参考に、当該リスクが顕在化した場合の医療情報

システム等への機密性、完全性、可用性への影響度合いを総合的に判断し、リスクの影響

度を特定すること。例えば、リスクを洗い出す際のもととなった情報流の分類が「患者個

人情報等」であり、当該情報が頻繁かつ大量に処理されるような場合は、リスクの影響度

は極めて大きいと考えられる。

次に、対象事業者は、被害が発生する際の前提条件等をもとにリスクの顕在化率を特定

すること。例えば、サイバー攻撃においては、インターネット経由で直接的な攻撃が可能

である場合や、認証を要求していない場合、既に攻撃手法が知られており被害が発生して

いる場合等は、顕在化率は高いと考えられる。一方、施設へ物理的な侵入を行わないと攻

撃ができない場合や、多要素認証を要求している場合、攻撃手法が知られておらず攻撃難

易度が高い場合等は、顕在化率が低いと考えられる。

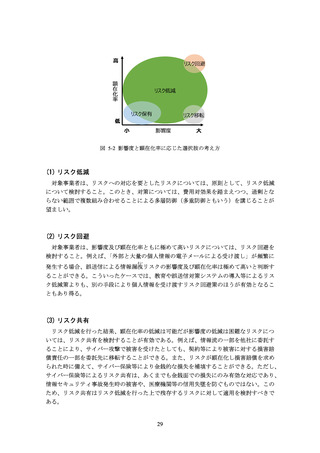

本ガイドラインでは、リスク分析手法の実践例として、影響度と顕在化率をもとに、5

段階のリスクレベルに分類する例を表 5-2 に示す。対象事業者は ISO/IEC 27005:2018 の規

格等も参考に自ら適切なリスク分析手法を選択し適用すること。

表 5-2 リスクレベルの分類例

顕在化率

影

響

度

きわめて低い

低い

中程度

高い

きわめて高い

(ほとんど起こらない)

(まず起こらない)

(起こる可能性がある)

(起こる可能性が高い)

(頻繁に起こる)

1

2

3

4

5

リスク

レベル

影響度×顕在化率

(ランク)

きわめて

小さい

1

1

2

3

4

5

S

20~25

小さい

2

2

4

6

8

10

A

10~16

中程度

3

3

6

9

12

15

B

5~9

大きい

4

4

8

12

16

20

C

2~4

きわめて

大きい

5

5

10

15

20

25

D

1

リスク評価

対象事業者は、各リスクについて、リスクレベルをもとに対応要否を検討し、リスクア

27

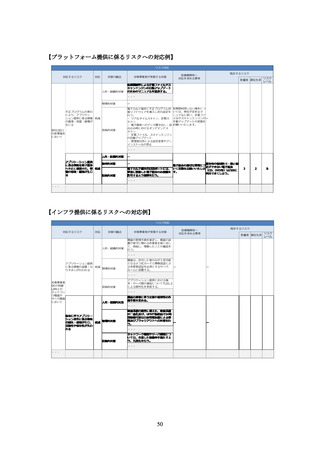

対象事業者は、特定したリスクについて、「医療情報システム等への影響の度合い」(以

下、「影響度」という。)と「当該リスクが顕在化する可能性」(以下、「顕在化率」とい

う。)をもとに、「リスクの大きさの度合い」(以下、「リスクレベル」という。)を算出す

ること。

リスク分析の手順として、まず、対象事業者は、特定したリスクについて、リスクを洗

い出す際のもととなった情報流の分類を参考に、当該リスクが顕在化した場合の医療情報

システム等への機密性、完全性、可用性への影響度合いを総合的に判断し、リスクの影響

度を特定すること。例えば、リスクを洗い出す際のもととなった情報流の分類が「患者個

人情報等」であり、当該情報が頻繁かつ大量に処理されるような場合は、リスクの影響度

は極めて大きいと考えられる。

次に、対象事業者は、被害が発生する際の前提条件等をもとにリスクの顕在化率を特定

すること。例えば、サイバー攻撃においては、インターネット経由で直接的な攻撃が可能

である場合や、認証を要求していない場合、既に攻撃手法が知られており被害が発生して

いる場合等は、顕在化率は高いと考えられる。一方、施設へ物理的な侵入を行わないと攻

撃ができない場合や、多要素認証を要求している場合、攻撃手法が知られておらず攻撃難

易度が高い場合等は、顕在化率が低いと考えられる。

本ガイドラインでは、リスク分析手法の実践例として、影響度と顕在化率をもとに、5

段階のリスクレベルに分類する例を表 5-2 に示す。対象事業者は ISO/IEC 27005:2018 の規

格等も参考に自ら適切なリスク分析手法を選択し適用すること。

表 5-2 リスクレベルの分類例

顕在化率

影

響

度

きわめて低い

低い

中程度

高い

きわめて高い

(ほとんど起こらない)

(まず起こらない)

(起こる可能性がある)

(起こる可能性が高い)

(頻繁に起こる)

1

2

3

4

5

リスク

レベル

影響度×顕在化率

(ランク)

きわめて

小さい

1

1

2

3

4

5

S

20~25

小さい

2

2

4

6

8

10

A

10~16

中程度

3

3

6

9

12

15

B

5~9

大きい

4

4

8

12

16

20

C

2~4

きわめて

大きい

5

5

10

15

20

25

D

1

リスク評価

対象事業者は、各リスクについて、リスクレベルをもとに対応要否を検討し、リスクア

27