よむ、つかう、まなぶ。

薬-2別添○関係業界からの意見聴取について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

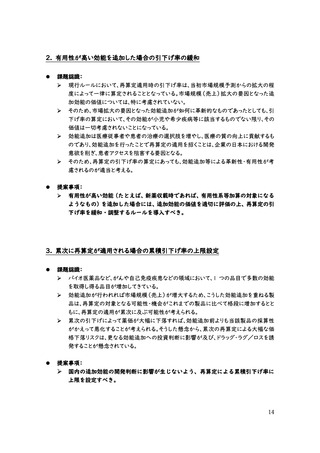

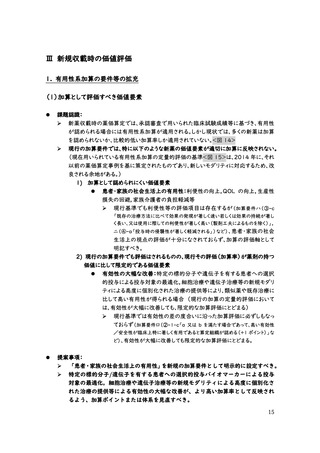

2. 類似薬の選定対象の拡大(柔軟な類似薬選定)

課題認識:

類似薬効比較方式を適用する場合であっても、現行の類似薬選定基準((イ)効能及

び効果,(ロ)薬理作用,(ハ)組成及び化学構造式,(ニ)投与形態,剤形区分,剤形及

び用法)だけでは、適切な類似薬が選定されないケースが存在する。

一方、原価計算方式については、2018 年度薬価制度改革において、製品総原価の

開示度に基づく加算係数制度が導入され、その後の 2022 年度薬価制度改革にお

いて、開示度 50%未満の場合の加算係数がゼロに変更された。これにより、原価計

算方式で算定される製品においては、原価開示が困難な場合、いかに革新的な製

品であっても、その革新性が加算として薬価に一切反映されなくなっている。

近年の開発・製造のグローバル化の進展の中、開発国や委託先が多岐に亘り、原

価の詳細を詳らかにすることには限界が生じている。

そもそも新薬の薬価は価値に基づいて算定されるべきであり、製造原価等のコスト

を積み上げて価格を決定することは知的財産である医薬品には馴染まない。

提案事項:

現行の類似薬選定基準を見直し、総合的に類似薬の有無を判断するしくみを

導入することで、類似薬の選定対象を拡大すべき。類似薬効比較方式が広く適

用されることで、結果として原価計算方式による算定事例が減少し、薬価算定

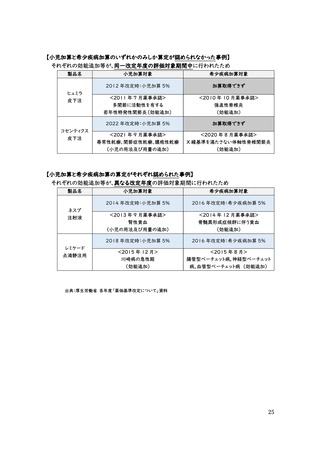

の透明性・納得性が向上されることが期待される。<参考:図 16>

図 16

18

課題認識:

類似薬効比較方式を適用する場合であっても、現行の類似薬選定基準((イ)効能及

び効果,(ロ)薬理作用,(ハ)組成及び化学構造式,(ニ)投与形態,剤形区分,剤形及

び用法)だけでは、適切な類似薬が選定されないケースが存在する。

一方、原価計算方式については、2018 年度薬価制度改革において、製品総原価の

開示度に基づく加算係数制度が導入され、その後の 2022 年度薬価制度改革にお

いて、開示度 50%未満の場合の加算係数がゼロに変更された。これにより、原価計

算方式で算定される製品においては、原価開示が困難な場合、いかに革新的な製

品であっても、その革新性が加算として薬価に一切反映されなくなっている。

近年の開発・製造のグローバル化の進展の中、開発国や委託先が多岐に亘り、原

価の詳細を詳らかにすることには限界が生じている。

そもそも新薬の薬価は価値に基づいて算定されるべきであり、製造原価等のコスト

を積み上げて価格を決定することは知的財産である医薬品には馴染まない。

提案事項:

現行の類似薬選定基準を見直し、総合的に類似薬の有無を判断するしくみを

導入することで、類似薬の選定対象を拡大すべき。類似薬効比較方式が広く適

用されることで、結果として原価計算方式による算定事例が減少し、薬価算定

の透明性・納得性が向上されることが期待される。<参考:図 16>

図 16

18