よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 薬害を学ぼう指導の手引き (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00006.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第22回 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

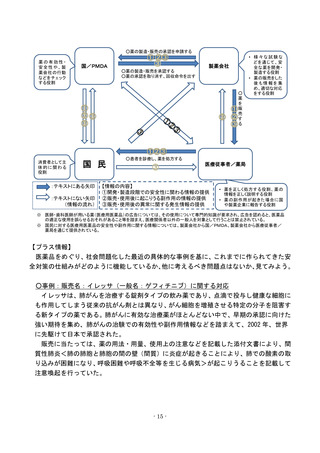

薬害が起こらない社会を目指して私たちにできること。

〔テキスト裏表紙上段〕

●学習のねらい

これまでの学習を通じて、薬害が起こらない社会にするために、社会の一員である

自分自身がどう行動できるかを考える。

学習のポイント

薬害の起こらない社会にするために、どうすればいいのか次の3点から考えてみよう。

薬の安全性などの情報を共有し、関係者がそれぞれの役割を果たすためには具体的には

どのようなことをすればよいか。

私たちが消費者の立場から、薬に関する情報を得たり、薬を使用して問題があった場合

にはどのような情報を発信すればよいか。

今の社会の仕組みの中で改善する点はないか。どのような点を改善すればよいか。

解答例

・ 薬を使用する際には必ず添付文書を読んで理解する

・ 副作用があることに気をつけて薬を正しく使用する

・ 市販薬や処方薬について医師や薬剤師にいろいろ聞いて理解する

・ 薬を使用して何か問題があった場合には医者や薬剤師に相談する

・ 薬について理解するため、PMDAなどのホームページでいろいろ調べてみる

指導上のポイント

上記の学習のポイントとそれに対する解答例は薬の分野に限られたものになっている

が、広く消費者保護一般や基本的人権の保障という観点から考えさせることも学習のまと

めとして適当である。その場合の解答例は以下のようなものがある。

解答例

・自分を含め関係者が安全の確保のためにどのような手段をとれるかを常に考える

・製品の使い方をきちんと守る

・病気や障害のある人を差別しないようにする

・皆が健康を享受できる世の中をつくるために何ができるかいろいろと考えてみる

- 17 -

〔テキスト裏表紙上段〕

●学習のねらい

これまでの学習を通じて、薬害が起こらない社会にするために、社会の一員である

自分自身がどう行動できるかを考える。

学習のポイント

薬害の起こらない社会にするために、どうすればいいのか次の3点から考えてみよう。

薬の安全性などの情報を共有し、関係者がそれぞれの役割を果たすためには具体的には

どのようなことをすればよいか。

私たちが消費者の立場から、薬に関する情報を得たり、薬を使用して問題があった場合

にはどのような情報を発信すればよいか。

今の社会の仕組みの中で改善する点はないか。どのような点を改善すればよいか。

解答例

・ 薬を使用する際には必ず添付文書を読んで理解する

・ 副作用があることに気をつけて薬を正しく使用する

・ 市販薬や処方薬について医師や薬剤師にいろいろ聞いて理解する

・ 薬を使用して何か問題があった場合には医者や薬剤師に相談する

・ 薬について理解するため、PMDAなどのホームページでいろいろ調べてみる

指導上のポイント

上記の学習のポイントとそれに対する解答例は薬の分野に限られたものになっている

が、広く消費者保護一般や基本的人権の保障という観点から考えさせることも学習のまと

めとして適当である。その場合の解答例は以下のようなものがある。

解答例

・自分を含め関係者が安全の確保のためにどのような手段をとれるかを常に考える

・製品の使い方をきちんと守る

・病気や障害のある人を差別しないようにする

・皆が健康を享受できる世の中をつくるために何ができるかいろいろと考えてみる

- 17 -