よむ、つかう、まなぶ。

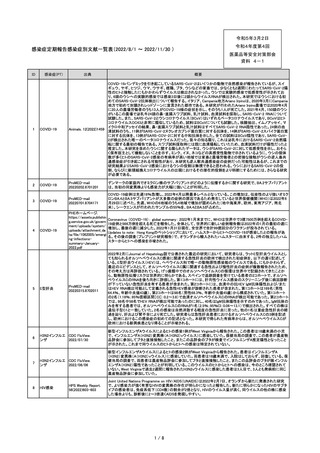

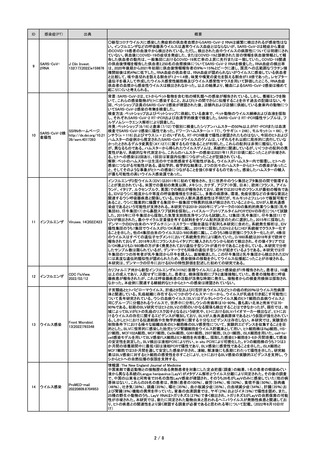

資料4-1 感染症定期報告感染症別文献一覧表 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ID

29

30

感染症(PT)

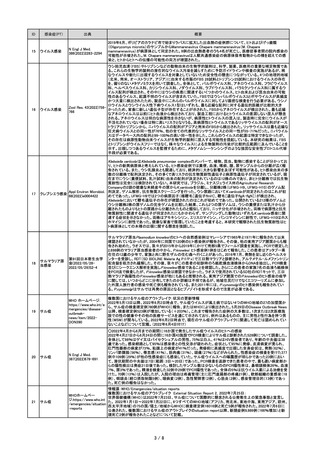

デング熱

レプトスピラ症

出典

概要

J Infect Dis.

225(2022)1504-1512

○台湾のデング熱流行時における供血者のデング熱ウイルス(DENV) RNA検出率は各地域の感染率と相関する

台湾でデング熱が大流行した2015年の輸血によるDENV感染リスクを後ろ向きに評価した。デング熱蔓延地域在

住の供血者から採血した血清4,976検体について定性的TMA法によるDENV RNA検査を行った結果、21例が陽性

であった。1週間あたりの新規デング熱感染者数が人口10万人あたり5-50人、50-200人及び200人以上の地域在

住の供血者のRNA検出率を見るとそれぞれ供血者1,000人あたり0.84、3.36、6.19であった。デング熱感染者が多

い地域ほどRNA検出率は増加した。同流行期において197件のDENV RNA陽性血液が供血され、143件の輸血に

よるDENV感染症例が発生した可能性があり、DENV感染症1万例あたり9.2例が輸血感染例にあたると推算され

た。この結果は、感染症例全体の中では、環境暴露によるDENV感染に比べ輸血を介した潜在的な感染は顕著に

少ないことを示している。ALT値のスクリーニングではDENV RNA陽性者のうち4.4%しか検出されず、効果的な方

法ではなかった。本研究では、デング熱蔓延地域で供血された血液のうち約0.5%から1%がDENV RNA陽性で

あった。供血者のDENV RNA陽性率と供血者の居住地域のDENV感染率の相関関係は、今後の感染防止策の策

定に役立つ可能性が示された。

ProMED-mail

20220319.8702072

インフォーマルな居住区のレプトスピラ症の2つの主な原因として、違法な養豚場と廃水の不適切な処理が特定さ

れた。2022年3月15日のMuanikosoでの保健省の支援プログラムで、衛生指導員は、前日にレプトスピラ症の検査

を受けた16人のうち、31%が養豚場を違法に保有していたことを確認した。公衆衛生法では、豚舎は住居や水源

地から200フィート離れた場所に設置しなければならない。また、登録された村やインフォーマル居住区でも、適切

な計画や排水、水処理設備がないケースも見られた。

Colpodella 種はアピコンプレクサ類と非常に近縁な小型の捕食性鞭毛虫のグループである。大部分は自由生活性

で藻類や原生動物を餌とし、脊椎動物や節足動物ベクターではほとんど報告されていない。2012年にColpodella 種

31

原虫感染

Front Microbiol.

13(2022)857752

による赤血球に寄生する多環型感染のヒト症例が初めて報告され、2018年にヒト症例がもう1例、いずれも中国か

ら報告された。2症例とも発熱と溶血性貧血等の、他の赤血球寄生虫感染症に類似した臨床症状を呈しており、

2018年の症例では項部硬直を呈した患者の脳脊髄液と患者の自宅周辺のダニからColpodella 種が分離された。

また2017年には、モザンビークのウシに付着したダニRhipicephalus microplus からのColpodella 種検出が記録され

ており、内モンゴルに普通に見られるDermacentor nuttalli でも配列が検出されている。本研究ではウマ血液にお

けるピロプラズマ症検出において、偶然検出されたColpodella 種について報告する。本研究の元々の研究計画で

は中国北部に位置する内モンゴル、Ordos市付近で収集されたウマ試料において、ウマピロプラズマ症を検出する

ことを目的としていた。400頭のウマから全血試料を採取し、18S rRNAを標的とするピロプラズマのための共通プラ

イマーを用いたスクリーニングを実施したところ、136頭が陽性を示した。このうち132頭(33%)はTheileria equi に、

2頭はBabesia caballi に、別の2頭がColpodella 種に感染していた。2つの試料から分離された約1600bpの配列には

3つのヌクレオチド塩基の違いがあり、メリーランド州Gambrill州立公園の褐色森林土から分離されたColpodella sp.

ATCC50594株と非常に近縁だった。ほぼすべての18S rRNA遺伝子に基づいたコンセンサス系統樹による解析で

は、2つの新規Colpodella 株はATCC50594株と同じクレード内に位置した。これは中国のウマにおけるColpodella

種検出に関する初めてのエビデンスである。現在の研究報告によると、Colpodella 種は自然環境では珍しい存在

である。ダニからの検出報告より、ダニがヒトと動物の両方でColpodella種の重要なベクターとして働く可能性があ

る。本研究では、ヒトとの接触が多くしばしばダニに付着される脊椎動物が、人間のような明らかな症状なしに

Colpodella 種の影響を受けることを初めて示した。ピロプラズマ症スクリーニングで偶然検出されたため、

Colpodella 種は、配列未確認の場合に標準的なプライマーでスクリーニングするとピロプラズマ症と誤認される可

能性がある、新規ダニ媒介人畜共通病原体と考えるべきである。しかし疾患維持においてウマがどのような役割を

果たすかは不明であり、ウマの感染に関連する臨床症状や、本研究で検出された分離株がヒトの健康にリスクをも

たらすかどうかについて明確な理解は得られておらず、さらなる調査が必要である。

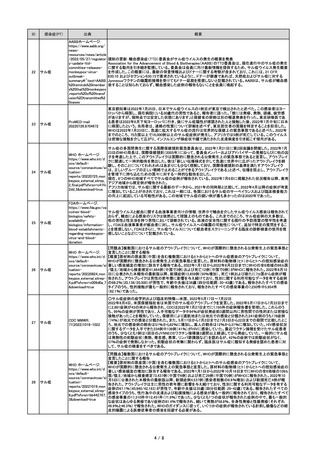

Elizabethkingia anophelis はグラム陰性、非運動性、オキシダーゼ陽性、カタラーゼ陽性の好気性桿菌で、最近で

は致死的な院内感染や市中感染を引き起こす日和見病原体として出現している。E.anophelis 感染症は死亡率が

高く、免疫不全者と免疫能正常者で敗血症、髄膜炎、院内肺炎を引き起こす。E.anophelis 院内感染アウトブレイク

32

33

細菌感染

細菌感染

Antibiotics.

11(2022)648

Transfusion.

62(2022)621-632

は2011-2013年に中央アフリカ共和国、シンガポール、香港、英国、台湾で記録されており、2016年には米国で20

人が死亡するアウトブレイクが起こった。散発例もデンマークとフランスから数例報告されている。これまでのとこ

ろ、E.anophelis はロシアからは報告されていない。全ゲノム系統発生解析に基づき、E.anophelis 種は2つの亜種

(subsp.anopheli sとsubsp.endophytica )に分けられる。前者はヒト患者と臨床環境を含む様々な起源からより高頻

度に分離され、ヒトに対する病原性が確認されている。後者はトウモロコシの健康な茎内部組織から初めて単離さ

れ、その後ヒトからも分離されたが、病原性はまだ発見されていない。本研究では、ロシアのNN地域の農場で採取

した生乳試料から分離されたE.anophelis subsp.endophytica について報告する。この分離株はML-44株と命名され

た。ML-44株の16S RNA遺伝子は、トウモロコシから分離された標準株JM-87の配列と99.71%の配列同一性を示

した。ML-44株を含む複数のE.anophelis 株の遺伝子について検討した結果、異なる亜種に属するにもかかわらず

同等の範囲の病原因子を有していた。この結果はどちらの亜種もヒトに対して同様の病原性を有する可能性を示

すが、潜在的毒性因子については詳細に研究されていないため慎重に考慮すべきである。抗菌薬耐性試験では、

以前から知られているようにML-44株を含むE.anophelis が多くの抗生物質への耐性を示した。ロシアからの分離と

いう地理的観点からの新規性に加え、ML-44株は2つのユニークな特徴を有していた。1つ目はウサギとヒツジの赤

血球に対して溶血活性を示したことで、E.anophelis subsp.endophytica がin vitroで溶血活性を示したのはこれが初

めてである。2つ目は食品由来であったことだ。生乳からの分離は、この細菌が多様な環境病原体のグループに属

するという仮説を支持した。生乳の汚染が乳牛の感染によるものか市場への牛乳輸送中に起こったものなのかは

推測しかできないが、どちらの経路であっても土壌由来のヒト・動物病原体においては起こりうる。本研究は生乳

が、一連の毒性因子と抗菌剤に対する顕著な耐性を有するE.anophelis 株の供給源である可能性を示した。

○血小板製剤中のStaphylococus aureus (S.aureus )と献血者の皮膚疾患との関連性:細菌培養スクリーニングの

限界

血小板製剤の細菌混入は、輸血療法において重要な課題である。S.aureus の混入は、培養試験でも検出できない

ことがある。血小板製剤のS.aureus 混入への関与が疑われた献血者の追跡調査を行なった。6名の皮膚及び鼻咽

頭ぬぐい液検体中のS.aureus とその献血者由来の血小板製剤から分離したS.aureus をmultilocus sequence

typing(MLST)解析並びにパルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)により同定した。BacT/ALERT 3Dを使用したス

クリーニングの有効性を評価するため、S.aureus 及び比較対象としてその他3つの細菌種(K.pneumoniae 、E.coli 、

S.dysgalactiae )の標準株と臨床株を血小板製剤にスパイクして増殖パターンを検証した。S.aureus は、対象献血

者全員の鼻咽頭ぬぐい液検体から分離され、アトピー性皮膚炎に罹患した献血者3名の腕の皮膚検体からも分離

された。製剤から分離したS.aureus 株と献血者の鼻咽頭ぬぐい液・皮膚検体のS.aureus は、MLST解析とPFGEで

同一の結果を示した。またスパイク試験では、S.aureus 以外の3つの細菌種はスパイク後、振とう保管24時間後で

すべて陽性となった。S.aureus は、スパイク後の振とう保管期間(24、36、48時間)、培養ボトル種類(嫌気性/好気

性)、接種量(5mL、10mL)の違いにより検出される場合とされない場合があった。特に、スパイク後、振とう保管24

時間後で陽性であったが、36時間後で陰性となる検体もあった。血小板製剤中及び献血者から分離したS.aureus

株の特徴から、製剤への混入細菌は献血者が保有している細菌に由来することが示唆された。さらに、S.aureus

はBacT/ALERT 3D検査で偽陰性となる場合があった。

5/8

29

30

感染症(PT)

デング熱

レプトスピラ症

出典

概要

J Infect Dis.

225(2022)1504-1512

○台湾のデング熱流行時における供血者のデング熱ウイルス(DENV) RNA検出率は各地域の感染率と相関する

台湾でデング熱が大流行した2015年の輸血によるDENV感染リスクを後ろ向きに評価した。デング熱蔓延地域在

住の供血者から採血した血清4,976検体について定性的TMA法によるDENV RNA検査を行った結果、21例が陽性

であった。1週間あたりの新規デング熱感染者数が人口10万人あたり5-50人、50-200人及び200人以上の地域在

住の供血者のRNA検出率を見るとそれぞれ供血者1,000人あたり0.84、3.36、6.19であった。デング熱感染者が多

い地域ほどRNA検出率は増加した。同流行期において197件のDENV RNA陽性血液が供血され、143件の輸血に

よるDENV感染症例が発生した可能性があり、DENV感染症1万例あたり9.2例が輸血感染例にあたると推算され

た。この結果は、感染症例全体の中では、環境暴露によるDENV感染に比べ輸血を介した潜在的な感染は顕著に

少ないことを示している。ALT値のスクリーニングではDENV RNA陽性者のうち4.4%しか検出されず、効果的な方

法ではなかった。本研究では、デング熱蔓延地域で供血された血液のうち約0.5%から1%がDENV RNA陽性で

あった。供血者のDENV RNA陽性率と供血者の居住地域のDENV感染率の相関関係は、今後の感染防止策の策

定に役立つ可能性が示された。

ProMED-mail

20220319.8702072

インフォーマルな居住区のレプトスピラ症の2つの主な原因として、違法な養豚場と廃水の不適切な処理が特定さ

れた。2022年3月15日のMuanikosoでの保健省の支援プログラムで、衛生指導員は、前日にレプトスピラ症の検査

を受けた16人のうち、31%が養豚場を違法に保有していたことを確認した。公衆衛生法では、豚舎は住居や水源

地から200フィート離れた場所に設置しなければならない。また、登録された村やインフォーマル居住区でも、適切

な計画や排水、水処理設備がないケースも見られた。

Colpodella 種はアピコンプレクサ類と非常に近縁な小型の捕食性鞭毛虫のグループである。大部分は自由生活性

で藻類や原生動物を餌とし、脊椎動物や節足動物ベクターではほとんど報告されていない。2012年にColpodella 種

31

原虫感染

Front Microbiol.

13(2022)857752

による赤血球に寄生する多環型感染のヒト症例が初めて報告され、2018年にヒト症例がもう1例、いずれも中国か

ら報告された。2症例とも発熱と溶血性貧血等の、他の赤血球寄生虫感染症に類似した臨床症状を呈しており、

2018年の症例では項部硬直を呈した患者の脳脊髄液と患者の自宅周辺のダニからColpodella 種が分離された。

また2017年には、モザンビークのウシに付着したダニRhipicephalus microplus からのColpodella 種検出が記録され

ており、内モンゴルに普通に見られるDermacentor nuttalli でも配列が検出されている。本研究ではウマ血液にお

けるピロプラズマ症検出において、偶然検出されたColpodella 種について報告する。本研究の元々の研究計画で

は中国北部に位置する内モンゴル、Ordos市付近で収集されたウマ試料において、ウマピロプラズマ症を検出する

ことを目的としていた。400頭のウマから全血試料を採取し、18S rRNAを標的とするピロプラズマのための共通プラ

イマーを用いたスクリーニングを実施したところ、136頭が陽性を示した。このうち132頭(33%)はTheileria equi に、

2頭はBabesia caballi に、別の2頭がColpodella 種に感染していた。2つの試料から分離された約1600bpの配列には

3つのヌクレオチド塩基の違いがあり、メリーランド州Gambrill州立公園の褐色森林土から分離されたColpodella sp.

ATCC50594株と非常に近縁だった。ほぼすべての18S rRNA遺伝子に基づいたコンセンサス系統樹による解析で

は、2つの新規Colpodella 株はATCC50594株と同じクレード内に位置した。これは中国のウマにおけるColpodella

種検出に関する初めてのエビデンスである。現在の研究報告によると、Colpodella 種は自然環境では珍しい存在

である。ダニからの検出報告より、ダニがヒトと動物の両方でColpodella種の重要なベクターとして働く可能性があ

る。本研究では、ヒトとの接触が多くしばしばダニに付着される脊椎動物が、人間のような明らかな症状なしに

Colpodella 種の影響を受けることを初めて示した。ピロプラズマ症スクリーニングで偶然検出されたため、

Colpodella 種は、配列未確認の場合に標準的なプライマーでスクリーニングするとピロプラズマ症と誤認される可

能性がある、新規ダニ媒介人畜共通病原体と考えるべきである。しかし疾患維持においてウマがどのような役割を

果たすかは不明であり、ウマの感染に関連する臨床症状や、本研究で検出された分離株がヒトの健康にリスクをも

たらすかどうかについて明確な理解は得られておらず、さらなる調査が必要である。

Elizabethkingia anophelis はグラム陰性、非運動性、オキシダーゼ陽性、カタラーゼ陽性の好気性桿菌で、最近で

は致死的な院内感染や市中感染を引き起こす日和見病原体として出現している。E.anophelis 感染症は死亡率が

高く、免疫不全者と免疫能正常者で敗血症、髄膜炎、院内肺炎を引き起こす。E.anophelis 院内感染アウトブレイク

32

33

細菌感染

細菌感染

Antibiotics.

11(2022)648

Transfusion.

62(2022)621-632

は2011-2013年に中央アフリカ共和国、シンガポール、香港、英国、台湾で記録されており、2016年には米国で20

人が死亡するアウトブレイクが起こった。散発例もデンマークとフランスから数例報告されている。これまでのとこ

ろ、E.anophelis はロシアからは報告されていない。全ゲノム系統発生解析に基づき、E.anophelis 種は2つの亜種

(subsp.anopheli sとsubsp.endophytica )に分けられる。前者はヒト患者と臨床環境を含む様々な起源からより高頻

度に分離され、ヒトに対する病原性が確認されている。後者はトウモロコシの健康な茎内部組織から初めて単離さ

れ、その後ヒトからも分離されたが、病原性はまだ発見されていない。本研究では、ロシアのNN地域の農場で採取

した生乳試料から分離されたE.anophelis subsp.endophytica について報告する。この分離株はML-44株と命名され

た。ML-44株の16S RNA遺伝子は、トウモロコシから分離された標準株JM-87の配列と99.71%の配列同一性を示

した。ML-44株を含む複数のE.anophelis 株の遺伝子について検討した結果、異なる亜種に属するにもかかわらず

同等の範囲の病原因子を有していた。この結果はどちらの亜種もヒトに対して同様の病原性を有する可能性を示

すが、潜在的毒性因子については詳細に研究されていないため慎重に考慮すべきである。抗菌薬耐性試験では、

以前から知られているようにML-44株を含むE.anophelis が多くの抗生物質への耐性を示した。ロシアからの分離と

いう地理的観点からの新規性に加え、ML-44株は2つのユニークな特徴を有していた。1つ目はウサギとヒツジの赤

血球に対して溶血活性を示したことで、E.anophelis subsp.endophytica がin vitroで溶血活性を示したのはこれが初

めてである。2つ目は食品由来であったことだ。生乳からの分離は、この細菌が多様な環境病原体のグループに属

するという仮説を支持した。生乳の汚染が乳牛の感染によるものか市場への牛乳輸送中に起こったものなのかは

推測しかできないが、どちらの経路であっても土壌由来のヒト・動物病原体においては起こりうる。本研究は生乳

が、一連の毒性因子と抗菌剤に対する顕著な耐性を有するE.anophelis 株の供給源である可能性を示した。

○血小板製剤中のStaphylococus aureus (S.aureus )と献血者の皮膚疾患との関連性:細菌培養スクリーニングの

限界

血小板製剤の細菌混入は、輸血療法において重要な課題である。S.aureus の混入は、培養試験でも検出できない

ことがある。血小板製剤のS.aureus 混入への関与が疑われた献血者の追跡調査を行なった。6名の皮膚及び鼻咽

頭ぬぐい液検体中のS.aureus とその献血者由来の血小板製剤から分離したS.aureus をmultilocus sequence

typing(MLST)解析並びにパルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)により同定した。BacT/ALERT 3Dを使用したス

クリーニングの有効性を評価するため、S.aureus 及び比較対象としてその他3つの細菌種(K.pneumoniae 、E.coli 、

S.dysgalactiae )の標準株と臨床株を血小板製剤にスパイクして増殖パターンを検証した。S.aureus は、対象献血

者全員の鼻咽頭ぬぐい液検体から分離され、アトピー性皮膚炎に罹患した献血者3名の腕の皮膚検体からも分離

された。製剤から分離したS.aureus 株と献血者の鼻咽頭ぬぐい液・皮膚検体のS.aureus は、MLST解析とPFGEで

同一の結果を示した。またスパイク試験では、S.aureus 以外の3つの細菌種はスパイク後、振とう保管24時間後で

すべて陽性となった。S.aureus は、スパイク後の振とう保管期間(24、36、48時間)、培養ボトル種類(嫌気性/好気

性)、接種量(5mL、10mL)の違いにより検出される場合とされない場合があった。特に、スパイク後、振とう保管24

時間後で陽性であったが、36時間後で陰性となる検体もあった。血小板製剤中及び献血者から分離したS.aureus

株の特徴から、製剤への混入細菌は献血者が保有している細菌に由来することが示唆された。さらに、S.aureus

はBacT/ALERT 3D検査で偽陰性となる場合があった。

5/8