よむ、つかう、まなぶ。

資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

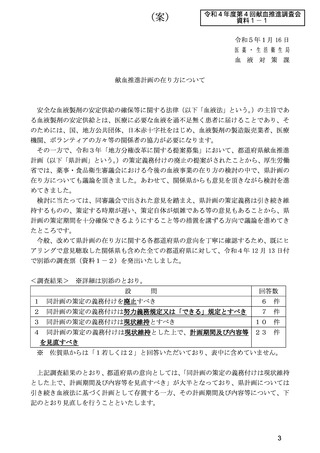

令和3年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項

厚生労働省 最終的な調整結果

管理番号

128

提案区分

B 地方に対する規制緩和

提案分野

03_医療・福祉

提案事項(事項名)

都道府県献血推進計画の策定義務付けの廃止

提案団体

和歌山県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、徳島県、関西広域連合

制度の所管・関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

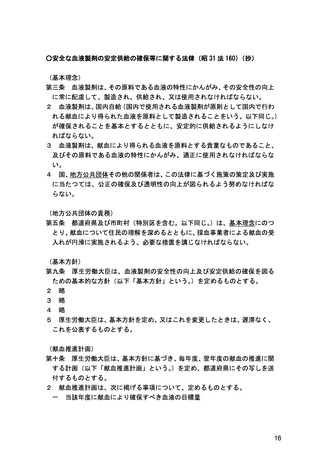

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 10 条第5項の規定に基づく都道府県献血推進計画策定

義務付けの廃止

具体的な支障事例

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(以下「法」という。)第 10 条第5項の規定に基づき、都道府

県献血推進計画(以下「県計画」という。)を定めているが、厚生労働省でも法第 10 条第1項の規定に基づき、

献血推進計画(以下「国計画」という。)を定めている。

また、採血事業者は、各都道府県の意見を聴き、法第 11 条第1項の規定に基づき、献血受入計画(以下「受入

計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けている。

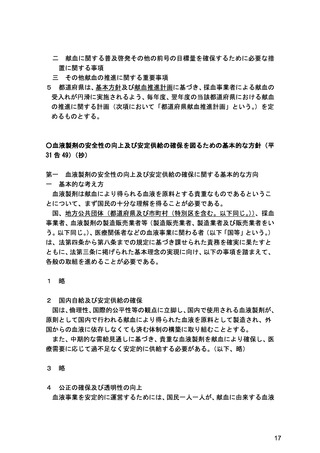

県計画は、国計画及び受入計画を基に作成しているが、国計画において、献血推進の実施体制と都道府県の

役割、献血推進のための具体的な施策が示されているため、現状、県計画は形式的なものとなっており、県の

施策遂行上、県計画の策定が必要不可欠なものとまでは言えない。

これら計画の中で重要な事項の一つである確保すべき血液の目標量(以下「目標量」という。)は採血事業者の

受入計画作成時に、各都道府県に事前協議済みであり、県計画において受入計画と異なる目標量を設定する

余地はない。

県計画を策定しない場合でも、法第 11 条第7項には、「都道府県及び市町村は、国計画に基づき、受入計画の

当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。」とあるため、献血に関す

る普及啓発、目標量を確保するために必要な措置等に関する取組に関しては、法及び国計画に従い、これまで

と変わりなく実施すべきであると考える。

現状では、国計画に記載されている全国的なキャンペーン等の実施などは、厚生労働省から都道府県あて通知

があり、この通知に基づき県で運動計画を立て、県内採血事業者、県内各市町村等に協力を求め、啓発等を実

施している。県独自で取り組む事業は、予算編成時に事業計画を立て、予算を獲得し実施している。さらに、災

害時における献血の確保などは、県で定める災害時医薬品等供給マニュアルで供給体制を定めている。また、

当県においては、「県行政組織規則」において本法に関することが薬務課の業務となっており、当県長期総合計

画や当県保健医療計画において、献血に関して計画を立てている。

県計画を策定しない場合でも、県献血推進協議会は、献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策に

ついての重要事項の調査審議に関することが生じた場合は開催し、県内市町村や採血事業者である県血液セ

ンターとは常に密に連携を取り、市町村担当者会議も開催(血液センターも参加)するため、計画策定を廃止し

ても現状と変わらず、普及啓発等が可能である。

以上を総合的に勘案すると、県計画策定以外の方法によっても献血に関する必要な取組は実施可能であり、県

計画策定の代替策が講じられているのであれば、県計画策定は必ずしも必要ではないと考える。

20

厚生労働省 最終的な調整結果

管理番号

128

提案区分

B 地方に対する規制緩和

提案分野

03_医療・福祉

提案事項(事項名)

都道府県献血推進計画の策定義務付けの廃止

提案団体

和歌山県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、徳島県、関西広域連合

制度の所管・関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 10 条第5項の規定に基づく都道府県献血推進計画策定

義務付けの廃止

具体的な支障事例

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(以下「法」という。)第 10 条第5項の規定に基づき、都道府

県献血推進計画(以下「県計画」という。)を定めているが、厚生労働省でも法第 10 条第1項の規定に基づき、

献血推進計画(以下「国計画」という。)を定めている。

また、採血事業者は、各都道府県の意見を聴き、法第 11 条第1項の規定に基づき、献血受入計画(以下「受入

計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けている。

県計画は、国計画及び受入計画を基に作成しているが、国計画において、献血推進の実施体制と都道府県の

役割、献血推進のための具体的な施策が示されているため、現状、県計画は形式的なものとなっており、県の

施策遂行上、県計画の策定が必要不可欠なものとまでは言えない。

これら計画の中で重要な事項の一つである確保すべき血液の目標量(以下「目標量」という。)は採血事業者の

受入計画作成時に、各都道府県に事前協議済みであり、県計画において受入計画と異なる目標量を設定する

余地はない。

県計画を策定しない場合でも、法第 11 条第7項には、「都道府県及び市町村は、国計画に基づき、受入計画の

当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。」とあるため、献血に関す

る普及啓発、目標量を確保するために必要な措置等に関する取組に関しては、法及び国計画に従い、これまで

と変わりなく実施すべきであると考える。

現状では、国計画に記載されている全国的なキャンペーン等の実施などは、厚生労働省から都道府県あて通知

があり、この通知に基づき県で運動計画を立て、県内採血事業者、県内各市町村等に協力を求め、啓発等を実

施している。県独自で取り組む事業は、予算編成時に事業計画を立て、予算を獲得し実施している。さらに、災

害時における献血の確保などは、県で定める災害時医薬品等供給マニュアルで供給体制を定めている。また、

当県においては、「県行政組織規則」において本法に関することが薬務課の業務となっており、当県長期総合計

画や当県保健医療計画において、献血に関して計画を立てている。

県計画を策定しない場合でも、県献血推進協議会は、献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策に

ついての重要事項の調査審議に関することが生じた場合は開催し、県内市町村や採血事業者である県血液セ

ンターとは常に密に連携を取り、市町村担当者会議も開催(血液センターも参加)するため、計画策定を廃止し

ても現状と変わらず、普及啓発等が可能である。

以上を総合的に勘案すると、県計画策定以外の方法によっても献血に関する必要な取組は実施可能であり、県

計画策定の代替策が講じられているのであれば、県計画策定は必ずしも必要ではないと考える。

20