よむ、つかう、まなぶ。

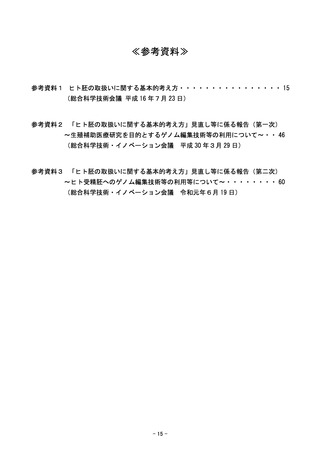

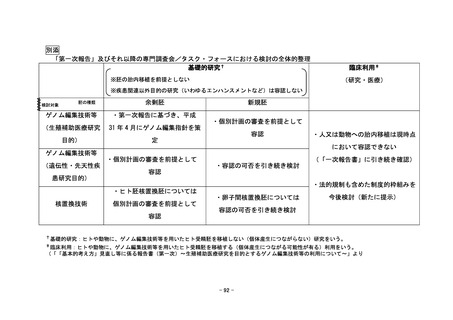

参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (77 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |

| 出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ムに関する研究については、集団の人権、基本的自由及び人間の尊厳に優越するものでは

ないとあり、そういう研究というのは成り立つという考え方と考えられる。第 12 条では、

個人や人類全体の苦痛を軽減し、健康を改善するような研究であれば認め得るというよう

な書き方があるが、生殖細胞系列について、この部分では明確な意思表示は明らかではな

い。

・オビエド条約(欧州生物医学条約)13 条では、ヒトのゲノムを改変するための介入や予防

はやってもよいが、その目的というのは子孫のゲノムの改変がもたらされないものである

ことに限られる。日本ではこの条約を批准していない。

【タスク・フォースの見解】

○ヒト受精胚(余剰胚)にゲノム編集技術等を用いた基礎的研究により先天

性・遺伝性疾患について得られる知見が増大することは、将来的には、先天

性・遺伝性疾患の病態解明・治療法の開発につながると考えられる。当該疾

患を抱える人々への治療法提供への期待には、科学的合理性及び社会的妥当

性が認められるため、一定の要件が確保されることを個別の研究計画におい

て適切に確認することを前提に、このような研究目的でのヒト受精胚(余剰

胚)にゲノム編集技術等を用いた研究を容認することが適当である。

○これまで許容されてきた研究目的でのヒト受精胚の作成・利用同様、ヒト受

精胚の取扱期間は原始線条の形成前(最大 14 日以内)までに限定すべきで

あり、当該期間内で目的とする十分な知見を得ることができるかを個別の研

究計画において確認することが適当である。

○なお、病態解明と治療法開発は表裏一体的に進む面があり、基礎的研究の段

階においては必ずしも両者を明確に分離できないと考えられる。また、ヒト

受精胚にゲノム編集技術等を用いて得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子

へのゲノム編集技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発にもつながる可能

性も含めて、考えることが必要である。

○ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いた臨床応用を念頭に置いた場合の懸念

が示されていることも踏まえ、具体的な疾患を対象とする、ヒト受精胚にゲ

ノム編集技術等を用いることによる治療法開発については、その疾患を対象

にすることの妥当性を含め、個別の研究計画において許容性を慎重に判断す

ることが適当である。また、中間まとめで示された、疾患とは必ずしも関連

しない目的(エンハンスメント等)の研究は容認しないとの考え方を再確認

し、個別の研究計画において、その点を確認することが必要である。

- 75 -

ないとあり、そういう研究というのは成り立つという考え方と考えられる。第 12 条では、

個人や人類全体の苦痛を軽減し、健康を改善するような研究であれば認め得るというよう

な書き方があるが、生殖細胞系列について、この部分では明確な意思表示は明らかではな

い。

・オビエド条約(欧州生物医学条約)13 条では、ヒトのゲノムを改変するための介入や予防

はやってもよいが、その目的というのは子孫のゲノムの改変がもたらされないものである

ことに限られる。日本ではこの条約を批准していない。

【タスク・フォースの見解】

○ヒト受精胚(余剰胚)にゲノム編集技術等を用いた基礎的研究により先天

性・遺伝性疾患について得られる知見が増大することは、将来的には、先天

性・遺伝性疾患の病態解明・治療法の開発につながると考えられる。当該疾

患を抱える人々への治療法提供への期待には、科学的合理性及び社会的妥当

性が認められるため、一定の要件が確保されることを個別の研究計画におい

て適切に確認することを前提に、このような研究目的でのヒト受精胚(余剰

胚)にゲノム編集技術等を用いた研究を容認することが適当である。

○これまで許容されてきた研究目的でのヒト受精胚の作成・利用同様、ヒト受

精胚の取扱期間は原始線条の形成前(最大 14 日以内)までに限定すべきで

あり、当該期間内で目的とする十分な知見を得ることができるかを個別の研

究計画において確認することが適当である。

○なお、病態解明と治療法開発は表裏一体的に進む面があり、基礎的研究の段

階においては必ずしも両者を明確に分離できないと考えられる。また、ヒト

受精胚にゲノム編集技術等を用いて得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子

へのゲノム編集技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発にもつながる可能

性も含めて、考えることが必要である。

○ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いた臨床応用を念頭に置いた場合の懸念

が示されていることも踏まえ、具体的な疾患を対象とする、ヒト受精胚にゲ

ノム編集技術等を用いることによる治療法開発については、その疾患を対象

にすることの妥当性を含め、個別の研究計画において許容性を慎重に判断す

ることが適当である。また、中間まとめで示された、疾患とは必ずしも関連

しない目的(エンハンスメント等)の研究は容認しないとの考え方を再確認

し、個別の研究計画において、その点を確認することが必要である。

- 75 -