よむ、つかう、まなぶ。

資料3-9 押谷先生・鈴木先生・西浦先生・脇田先生提出資料 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第101回 10/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

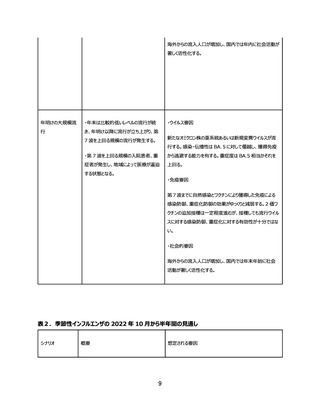

季節性インフルエンザの国内発生動向は 2020 年 3 月以降、極めて低調となり、冬期においても定点あたり

報告数が 0.10 を超える報告数の週はなかった(参考:定点あたり報告数のピーク値は、2018-2019 シ

ーズンでは 57.09、2019-2020 シーズンでは 23.24 であった)[15-17]。2020-2021 シーズンには国

際的にも同様であった。2021-2022 シーズンには国内では流行は認めなかったが、同じ北半球の温暖地域

である欧州および北米では一定程度の流行を認め、かつ冬期の流行に加えて、春先に第二のピークを認めた

国もあった[18]。さらに、2021 年に流行を認めなかった南半球のオーストラリアやニュージーランドにおいて、

2022 年に季節性インフルエンザの流行を認めた。流行のレベルとしては、陽性者や入院者の報告数は

COVID-19 のパンデミック前と同等またはそれに近い程度であった。オーストラリアでは、パンデミック以前は 8

月にピークを迎えていたが、6 月にピークが早まった。2022 年 9 月中旬時点で、過去 1 ヶ月間に、中国南

部や韓国等の東アジア諸国でも、低レベルではあるが、インフルエンザの検査数・陽性数・陽性率が微増して

いることも懸念される[19,20]。なお、オーストラリアの流行、および直近の東南アジア地域の流行の主体は

A(H3N2)である。

これらの諸外国の状況や国際的な移動によって国から国へと感受性宿主を見つけながら空間的拡大が可能

になってきた空間条件、国内において COVID-19 に対する政策や意識・行動等が以前よりも緩和されてい

る状況、学校における秋学期の再開等も踏まえると、今秋〜冬に、インフルエンザの一定程度の流行を認める

可能性が高い。その際の流行は A(H3N2)が主体となる可能性がある。また、上記の諸外国の状況から、

パンデミック以前と比較して、流行の立ち上がりが早まる可能性や一度流行が収束傾向となったのちに、再度

流行拡大する可能性もある。

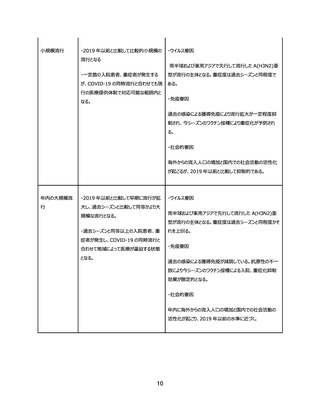

他方、ヒトの国際移動が 2 年以上に渡って極めて限定的であったことは、季節性インフルエンザウイルスの多

様性を著しく減少させたことが知られている[21]。例えば、インフルエンザウイルスB/Yamagata は 2020 年

4 月以降に検出されていない[22]。加えて、パンデミック中に A 型インフルエンザウイルスも亜型によらず多くの

地域で伝播の途絶が起きたと考えられており、それによって 2020 ー 21 年にみられた抗原性は極めて限定的

である。もちろん、その間に人口内の免疫保持者は減衰したために人口の感受性は十分と考えられるが、継

続的な冬季の季節性インフルエンザ流行が起こり得るのかに関しては今後の経過を見守る必要がある。

2-2. 過去2シーズンに季節性インフルエンザの流行が低調であった理由について

季節性インフルエンザは人口の多い熱帯・亜熱帯地域(東南-東アジア、南アジア)およびサブサハラアフリカ

地域において通年で流行しており、これらの地域で世界的な流行をするウイルス系統が維持され、それが国際

4

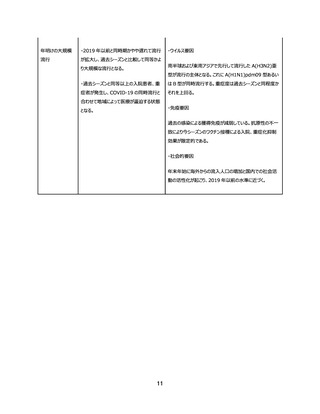

報告数が 0.10 を超える報告数の週はなかった(参考:定点あたり報告数のピーク値は、2018-2019 シ

ーズンでは 57.09、2019-2020 シーズンでは 23.24 であった)[15-17]。2020-2021 シーズンには国

際的にも同様であった。2021-2022 シーズンには国内では流行は認めなかったが、同じ北半球の温暖地域

である欧州および北米では一定程度の流行を認め、かつ冬期の流行に加えて、春先に第二のピークを認めた

国もあった[18]。さらに、2021 年に流行を認めなかった南半球のオーストラリアやニュージーランドにおいて、

2022 年に季節性インフルエンザの流行を認めた。流行のレベルとしては、陽性者や入院者の報告数は

COVID-19 のパンデミック前と同等またはそれに近い程度であった。オーストラリアでは、パンデミック以前は 8

月にピークを迎えていたが、6 月にピークが早まった。2022 年 9 月中旬時点で、過去 1 ヶ月間に、中国南

部や韓国等の東アジア諸国でも、低レベルではあるが、インフルエンザの検査数・陽性数・陽性率が微増して

いることも懸念される[19,20]。なお、オーストラリアの流行、および直近の東南アジア地域の流行の主体は

A(H3N2)である。

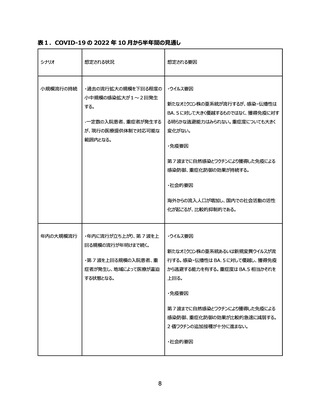

これらの諸外国の状況や国際的な移動によって国から国へと感受性宿主を見つけながら空間的拡大が可能

になってきた空間条件、国内において COVID-19 に対する政策や意識・行動等が以前よりも緩和されてい

る状況、学校における秋学期の再開等も踏まえると、今秋〜冬に、インフルエンザの一定程度の流行を認める

可能性が高い。その際の流行は A(H3N2)が主体となる可能性がある。また、上記の諸外国の状況から、

パンデミック以前と比較して、流行の立ち上がりが早まる可能性や一度流行が収束傾向となったのちに、再度

流行拡大する可能性もある。

他方、ヒトの国際移動が 2 年以上に渡って極めて限定的であったことは、季節性インフルエンザウイルスの多

様性を著しく減少させたことが知られている[21]。例えば、インフルエンザウイルスB/Yamagata は 2020 年

4 月以降に検出されていない[22]。加えて、パンデミック中に A 型インフルエンザウイルスも亜型によらず多くの

地域で伝播の途絶が起きたと考えられており、それによって 2020 ー 21 年にみられた抗原性は極めて限定的

である。もちろん、その間に人口内の免疫保持者は減衰したために人口の感受性は十分と考えられるが、継

続的な冬季の季節性インフルエンザ流行が起こり得るのかに関しては今後の経過を見守る必要がある。

2-2. 過去2シーズンに季節性インフルエンザの流行が低調であった理由について

季節性インフルエンザは人口の多い熱帯・亜熱帯地域(東南-東アジア、南アジア)およびサブサハラアフリカ

地域において通年で流行しており、これらの地域で世界的な流行をするウイルス系統が維持され、それが国際

4