よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 薬害を学ぼう「指導の手引き」 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00005.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第21回 1/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

どうすれば薬害が起こらない社会になるのだろう?

〔テキスト p.5-6 下段〕

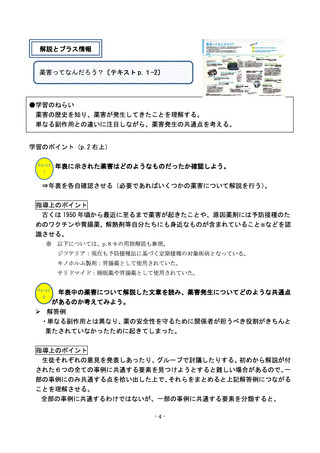

●学習のねらい

薬を使用する自分たちは社会の一員で安全の担い手であることを理解する。薬害の起

こらない社会にするために、自らが社会に関心を持ち、情報発信して社会参画すること

が大切であることを理解する。

学習のポイント(p.6 下段右上)

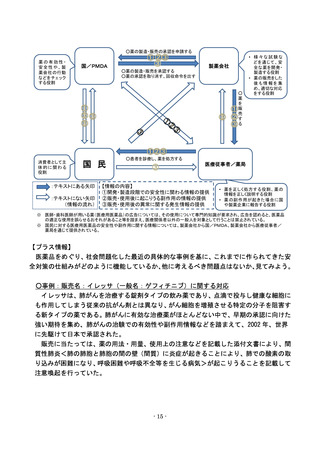

? に入るものは何かを考えながら、図に示す私たちの社会の仕組

p o i n t 次の文章中の

1

みがどのように働けばよいのか説明してみましょう。

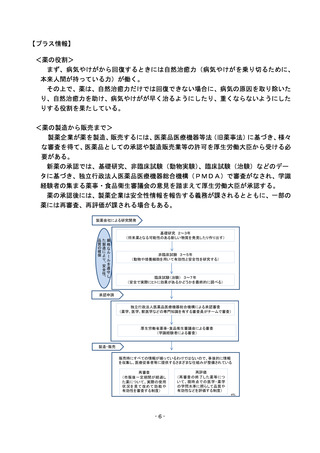

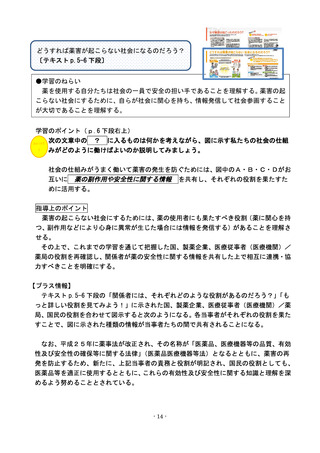

社会の仕組みがうまく働いて薬害の発生を防ぐためには、図中のA・B・C・Dがお

互いに 薬の副作用や安全性に関する情報

めに活用する。

を共有し、それぞれの役割を果たすた

指導上のポイント

薬害の起こらない社会にするためには、薬の使用者にも果たすべき役割(薬に関心を持

つ、副作用などにより心身に異常が生じた場合には情報を発信する)があることを理解さ

せる。

その上で、これまでの学習を通じて把握した国、製薬企業、医療従事者(医療機関)/

薬局の役割を再確認し、関係者が薬の安全性に関する情報を共有した上で相互に連携・協

力すべきことを明確にする。

【プラス情報】

テキスト p.5-6 下段の「関係者には、それぞれどのような役割があるのだろう?」「も

っと詳しい役割を見てみよう!」に示された国、製薬企業、医療従事者(医療機関)/薬

局、国民の役割を合わせて図示すると次のようになる。各当事者がそれぞれの役割を果た

すことで、図に示された種類の情報が当事者たちの間で共有されることになる。

なお、平成25年に薬事法が改正され、その名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)となるとともに、薬害の再

発を防止するため、新たに、上記当事者の責務と役割が明記され、国民の役割としても、

医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深

めるよう努めることとされている。

- 14 -

〔テキスト p.5-6 下段〕

●学習のねらい

薬を使用する自分たちは社会の一員で安全の担い手であることを理解する。薬害の起

こらない社会にするために、自らが社会に関心を持ち、情報発信して社会参画すること

が大切であることを理解する。

学習のポイント(p.6 下段右上)

? に入るものは何かを考えながら、図に示す私たちの社会の仕組

p o i n t 次の文章中の

1

みがどのように働けばよいのか説明してみましょう。

社会の仕組みがうまく働いて薬害の発生を防ぐためには、図中のA・B・C・Dがお

互いに 薬の副作用や安全性に関する情報

めに活用する。

を共有し、それぞれの役割を果たすた

指導上のポイント

薬害の起こらない社会にするためには、薬の使用者にも果たすべき役割(薬に関心を持

つ、副作用などにより心身に異常が生じた場合には情報を発信する)があることを理解さ

せる。

その上で、これまでの学習を通じて把握した国、製薬企業、医療従事者(医療機関)/

薬局の役割を再確認し、関係者が薬の安全性に関する情報を共有した上で相互に連携・協

力すべきことを明確にする。

【プラス情報】

テキスト p.5-6 下段の「関係者には、それぞれどのような役割があるのだろう?」「も

っと詳しい役割を見てみよう!」に示された国、製薬企業、医療従事者(医療機関)/薬

局、国民の役割を合わせて図示すると次のようになる。各当事者がそれぞれの役割を果た

すことで、図に示された種類の情報が当事者たちの間で共有されることになる。

なお、平成25年に薬事法が改正され、その名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)となるとともに、薬害の再

発を防止するため、新たに、上記当事者の責務と役割が明記され、国民の役割としても、

医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深

めるよう努めることとされている。

- 14 -

関連画像

ページ内で利用されている画像ファイルです。

有料会員登録をして頂くことで、このページ内で利用されている画像を個別に閲覧・ダウンロードすることができるようになります。