よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料1-1】 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」の概要 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

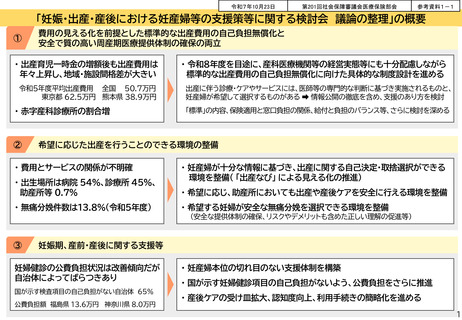

「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」の内容

費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立

①

現状

妊産婦等の声

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用は年々上昇

令和4年度

令和5年度

令和6年度上半期

48.2

50.7

51.8 (万円)

・ 出産費用に地域間・施設間格差が大きい

東京都 62.5

熊本県 38.9 (万円)

・ 赤字産科診療所の割合増 (日本産婦人科医会調べ)

令和4年度

41.9%

令和5年度

42.4%

「出産に伴う自己負担が少しでも減ることを望んでいる」

「1歳6か月までの子どもを持つ母親の約8割、父親の約6割が 『日本は子どもを産み育て

やすい社会だと思わない』 と回答、理由は 『経済的・金銭的な負担が大きい』 が8割以上」

産科医療関係者の声

「急変時に迅速に対応できる体制を確立するために多くの人的・物的投資を行っている」

「保険化することで収入が落ちると考えている医療機関が多く、非常に不安感がある」

「妊婦の経済的負担の軽減は賛成だが、医療安全と産みやすい環境の確保が前提」

あるべき支援等の方向性

基本的な考え方

・ 出産に係る平均的な標準費用を全て賄えるようにし、実質的な負担を軽減

・ 周産期医療提供体制の確保に影響を与えないようにすることが検討の前提

令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら、

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

検討の視点

・ 出産に伴う診療・ケアやサービスには、医師等の専門的な判断に基づき実施される

ものと、妊産婦が希望して選択するものがある

選別や情報公開の徹底を含め、それぞれに対する支援のあり方を検討

・ 分娩取扱施設における医療提供等の実態や費用構造をさらに分析

・ 中長期的な我が国の周産期医療提供体制のあり方について、今後、医療計画等に

関する検討の場において議論

今後の検討課題等

(検討会における主な意見等)

【標準的な出産費用の自己負担無償化の方策について】

・ 標準的な出産費用の「標準」とは何か具体的な整理が必要

・ 出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか

・ 出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を

考える必要があるのではないか

・ 保険適用とすることで妊婦の窓口負担がかえって増加することの

ないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等も検討すべき

・ 既に保険適用されている異常分娩についても整理すべき

【給付と負担の関係について】

・ 給付範囲の標準化や保険料負担者の納得感に繋がる内容とすべき

・ 公費、保険料、自己負担のバランスをどう取っていくかが重要

・ 妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが

三方良しとなる制度設計をしていくべき

【周産期医療提供体制の確保について】

・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ整備に関わる問題である

2

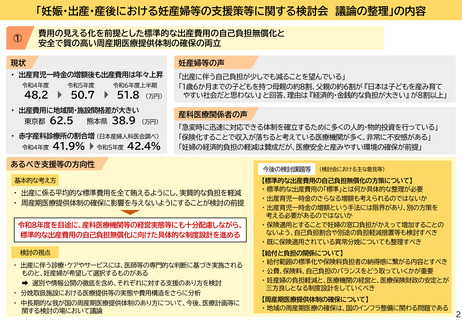

費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立

①

現状

妊産婦等の声

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用は年々上昇

令和4年度

令和5年度

令和6年度上半期

48.2

50.7

51.8 (万円)

・ 出産費用に地域間・施設間格差が大きい

東京都 62.5

熊本県 38.9 (万円)

・ 赤字産科診療所の割合増 (日本産婦人科医会調べ)

令和4年度

41.9%

令和5年度

42.4%

「出産に伴う自己負担が少しでも減ることを望んでいる」

「1歳6か月までの子どもを持つ母親の約8割、父親の約6割が 『日本は子どもを産み育て

やすい社会だと思わない』 と回答、理由は 『経済的・金銭的な負担が大きい』 が8割以上」

産科医療関係者の声

「急変時に迅速に対応できる体制を確立するために多くの人的・物的投資を行っている」

「保険化することで収入が落ちると考えている医療機関が多く、非常に不安感がある」

「妊婦の経済的負担の軽減は賛成だが、医療安全と産みやすい環境の確保が前提」

あるべき支援等の方向性

基本的な考え方

・ 出産に係る平均的な標準費用を全て賄えるようにし、実質的な負担を軽減

・ 周産期医療提供体制の確保に影響を与えないようにすることが検討の前提

令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら、

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

検討の視点

・ 出産に伴う診療・ケアやサービスには、医師等の専門的な判断に基づき実施される

ものと、妊産婦が希望して選択するものがある

選別や情報公開の徹底を含め、それぞれに対する支援のあり方を検討

・ 分娩取扱施設における医療提供等の実態や費用構造をさらに分析

・ 中長期的な我が国の周産期医療提供体制のあり方について、今後、医療計画等に

関する検討の場において議論

今後の検討課題等

(検討会における主な意見等)

【標準的な出産費用の自己負担無償化の方策について】

・ 標準的な出産費用の「標準」とは何か具体的な整理が必要

・ 出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか

・ 出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を

考える必要があるのではないか

・ 保険適用とすることで妊婦の窓口負担がかえって増加することの

ないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等も検討すべき

・ 既に保険適用されている異常分娩についても整理すべき

【給付と負担の関係について】

・ 給付範囲の標準化や保険料負担者の納得感に繋がる内容とすべき

・ 公費、保険料、自己負担のバランスをどう取っていくかが重要

・ 妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが

三方良しとなる制度設計をしていくべき

【周産期医療提供体制の確保について】

・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ整備に関わる問題である

2