よむ、つかう、まなぶ。

資料1 医療等情報の利活用の推進に関するヒアリングについて (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20251014/agenda.html |

| 出典情報 | 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第4回 10/14)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

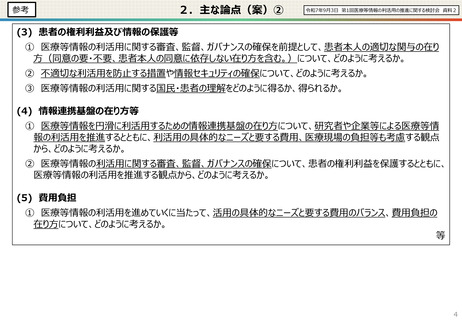

参考

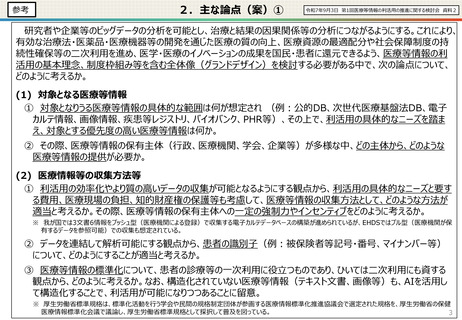

2.主な論点(案)①

令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会 資料2

研究者や企業等のビッグデータの分析を可能とし、治療と結果の因果関係等の分析につながるようにする。これにより、

有効な治療法・医薬品・医療機器等の開発を通じた医療の質の向上、医療資源の最適配分や社会保障制度の持

続性確保等の二次利用を進め、医学・医療のイノベーションの成果を国民・患者に還元できるよう、医療等情報の利

活用の基本理念、制度枠組み等を含む全体像(グランドデザイン)を検討する必要がある中で、次の論点について、

どのように考えるか。

(1) 対象となる医療等情報

① 対象となりうる医療等情報の具体的な範囲は何が想定され (例:公的DB、次世代医療基盤法DB、電子

カルテ情報、画像情報、疾患等レジストリ、バイオバンク、PHR等)、その上で、利活用の具体的なニーズを踏ま

え、対象とする優先度の高い医療等情報は何か。

② その際、医療等情報の保有主体(行政、医療機関、学会、企業等)が多様な中、どの主体から、どのような

医療等情報の提供が必要か。

(2) 医療情報等の収集方法等

① 利活用の効率化やより質の高いデータの収集が可能となるようにする観点から、利活用の具体的なニーズと要す

る費用、医療現場の負担、知的財産権の保護等も考慮して、医療等情報の収集方法として、どのような方法が

適当と考えるか。その際、医療等情報の保有主体への一定の強制力やインセンティブをどのように考えるか。

※ 我が国では3文書6情報をプッシュ型(医療機関による登録)で収集する電子カルテデータベースの構築が進められているが、EHDSではプル型(医療機関が保

有するデータを参照可能)での収集も想定されている。

② データを連結して解析可能にする観点から、患者の識別子(例:被保険者等記号・番号、マイナンバー等)

について、どのようにすることが適当と考えるか。

③ 医療等情報の標準化について、患者の診療等の一次利用に役立つものであり、ひいては二次利用にも資する

観点から、どのように考えるか。なお、構造化されていない医療等情報(テキスト文書、画像等)も、AIを活用し

て構造化することで、利活用が可能になりつつあることに留意。

※ 厚生労働省標準規格は、標準化活動を行う学会や民間の規格制定団体が参画する医療情報標準化推進協議会で選定された規格を、厚生労働省の保健

医療情報標準化会議で議論し、厚生労働省標準規格として採択して普及を図っている。

3

2.主な論点(案)①

令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会 資料2

研究者や企業等のビッグデータの分析を可能とし、治療と結果の因果関係等の分析につながるようにする。これにより、

有効な治療法・医薬品・医療機器等の開発を通じた医療の質の向上、医療資源の最適配分や社会保障制度の持

続性確保等の二次利用を進め、医学・医療のイノベーションの成果を国民・患者に還元できるよう、医療等情報の利

活用の基本理念、制度枠組み等を含む全体像(グランドデザイン)を検討する必要がある中で、次の論点について、

どのように考えるか。

(1) 対象となる医療等情報

① 対象となりうる医療等情報の具体的な範囲は何が想定され (例:公的DB、次世代医療基盤法DB、電子

カルテ情報、画像情報、疾患等レジストリ、バイオバンク、PHR等)、その上で、利活用の具体的なニーズを踏ま

え、対象とする優先度の高い医療等情報は何か。

② その際、医療等情報の保有主体(行政、医療機関、学会、企業等)が多様な中、どの主体から、どのような

医療等情報の提供が必要か。

(2) 医療情報等の収集方法等

① 利活用の効率化やより質の高いデータの収集が可能となるようにする観点から、利活用の具体的なニーズと要す

る費用、医療現場の負担、知的財産権の保護等も考慮して、医療等情報の収集方法として、どのような方法が

適当と考えるか。その際、医療等情報の保有主体への一定の強制力やインセンティブをどのように考えるか。

※ 我が国では3文書6情報をプッシュ型(医療機関による登録)で収集する電子カルテデータベースの構築が進められているが、EHDSではプル型(医療機関が保

有するデータを参照可能)での収集も想定されている。

② データを連結して解析可能にする観点から、患者の識別子(例:被保険者等記号・番号、マイナンバー等)

について、どのようにすることが適当と考えるか。

③ 医療等情報の標準化について、患者の診療等の一次利用に役立つものであり、ひいては二次利用にも資する

観点から、どのように考えるか。なお、構造化されていない医療等情報(テキスト文書、画像等)も、AIを活用し

て構造化することで、利活用が可能になりつつあることに留意。

※ 厚生労働省標準規格は、標準化活動を行う学会や民間の規格制定団体が参画する医療情報標準化推進協議会で選定された規格を、厚生労働省の保健

医療情報標準化会議で議論し、厚生労働省標準規格として採択して普及を図っている。

3