よむ、つかう、まなぶ。

参考資料5 特定行為研修に係る各シラバス (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |

| 出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

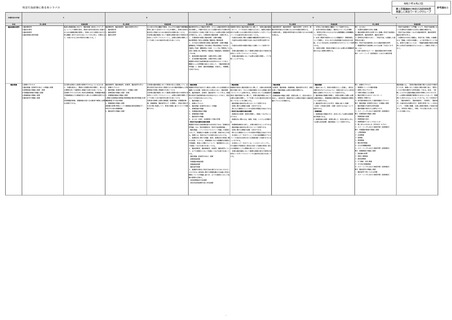

A

共通科目の内容

科目

フィジカルアセ

スメント

学ぶ事項

B

到達目標

学ぶ事項

C

到達目標

D

学ぶ事項

到達目標

○フィジカルアセスメント特論

1.身体診察基本手技の理論

①日常的にみられる病態を系統的に理解し、より高度な 身体診察・診断学(演習含む)を学ぶ

①多様な臨床場面において患者の安心に配慮しつつ、必 ○フィジカルアセスメント特論

2.部位別身体診察手技と所見の理論

看護実践に向け、病態生理学的状態をエビデンスに基づ 1.身体診察基本手技の理論と演習・実習

2'.全身状態とバイタルサイン(2)(症状別)

き判断できる知識・技術を身につける。

3.身体診察の年齢による変化

②多様な臨床場面における重要な病態の変化や症状をい 全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/四肢・脊 ②多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包 についての理論と技能を習得することを目指す。看護師 つけていていく必要がある。

4.状況に応じた身体診察

ち早くアセスメントできる基本的な知識を身につける。 柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

2.部位別身体診察手技と所見の理論と演習・実習

学ぶ事項

E

到達目標

学ぶ事項

○基礎

第1 はじめに

特定行為の実践を想定したフィジカルアセスメント(身

要な特定行為を安全に実践するためのフィジカルアセス 看護師が適切に特定行為を遂行するために欠かすことの 看護師が適切に臨床実践するに際して、対象の身体的情 1.身体診察の基本手技を理解し、実践できる。

1. 身体診察基本手技、部位別身体診察手技を理解し実

1 本科目で学ぶ内容

体診察・診断学)を学び、特定行為の範囲であるかどう

メントの知識と実践能力を身につける

践できる。

2 身体診察とバイタルサイン

かを判断できるアセスメント能力を身につける。

○基礎

できない身体面に関する情報収集の方法論と所見の解釈 報を的確に捉え、それらを臨床場面における推論に結び ○応用

1.小児・高齢者の特徴をとらえたフィジカルアセスメン 2. 部位別身体診察手技を理解し、得られた所見を説明

括的にいち早くアセスメントし、必要な治療を理解して の特定行為研修制度の対応科目のひとつであり、指定の 本科目においては生活者として「生きていく」ための身 トを理解し、実践できる。

5.身体診察基本手技の演習・実習/部位別身体診察手技 ③フィジカルアセスメントを活用し、症例に関する適切 3.身体診察の年齢による変化

ケアを導くための基本的な能力を身につける

と所見の演習・実習

できる。

第2 フィジカルアセスメントの実際①

フィジカルアセスメントに関する基礎知識

体機能のアセスメントを進め生活者を支える看護活動へ 2.救急医療・在宅医療等の状況に応じたフィジカルアセ ○応用

・身体診察基本手技の理論

③患者年齢や状況に応じて、頭から爪先までの全身の系 1.身体診察基本手技の理論

の指針を与えることができるようになるとともに、その スメントを理解し、実践できる。

1.身体診察の年齢による変化を理解し、説明できる。

・部位別身体診察手技と所見の理論

④病歴や身体所見などの情報を統合してアセスメントが 4.状況に応じた身体診察

統的な身体診察と的を絞った身体診察を使い分け、手技 2.部位別身体診察手技と所見の理論

根本にある生命体として「生きている」ことをモニタリ

2.状況に応じた身体診察を理解し、説明できる。

全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/四肢・

でき、今後必要となる処置や検査の予測ができる。

を自分の型にする

3.年齢、状況に応じたフィジカルアセスメントを理解

脊柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

な情報収集・分析ができる。

小児/高齢者

救急医療/在宅医療

到達目標

以下の内容を含むものとする。

全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/ ングし、その逸脱の早期発見と適切な対処への連携を着

四肢・脊柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

実に果たせる医療者としての責務を果たすことができる

3.身体診察の年齢による変化

ようになることを目指し、それに不可欠な知識および技

小児/高齢者

し、実践できる。

多様な臨床場面でのフィジカルアセスメントに関する

重要事項

(状況に応じた身体診察:急性期/慢性期、救急医療/

能の理論を学ぶ。このことを通して、多様な臨床場面に

4.状況に応じた身体診察

おいて重要な病態の変化や疾患を包括的にいち早くアセ

在宅医療)

救急医療/在宅医療

スメントする基本的な能力を身につけることを目標とす

第3 スクーリングに向けた事前学習(身体診察・診断

る。

学演習)

○特定行為共通科目統合演習

看護師の特定行為研修制度の対応科目である「医療安全 ○特定行為共通科目統合演習

〔スクーリング(集合研修):症例検討・ロールプレ

学特論」又は「統合医療安全・特定行為実践特論」、

イ〕

・医療安全の原理・原則を理解し、実践につなげること

「臨床推論」「フィジカルアセスメント特論」の演習を ができる

看護治療用実習用マネキンを用いた実技指導・ロールプ

とおして、実践能力の基礎となる知識・技能の向上を図 ・医療安全に関わる法、倫理、制度、システムを理解す

レイ

る。演習には、指定の以下の内容を含むものとする。

(身体診察基本手技、部位別身体診察手技と所見)

る

1.医療安全に関する理論・原則、医療安全の推進に関 ・医療事故事例を分析し、対策を検討することができる

わる制度・システム、医療施設における組織的な取組み ・臨床推論の基本的な考え方について説明できる

や実践例、患者との関わりについて、事例検討をとおし ・症例に関する情報の収集・分析ができる

て実践につなげる能力を身につける。

・得られた情報をもとにその症例の問題点を抽出できる

2.臨床診断学、臨床検査学、症候学、臨床疫学につい ・生活者として「生きていく」ための身体機能のアセス

て、以下の演習をとおして実践につなげる能力を身につ メントを進め生活者を支える看護活動への指針を与える

ける。

ことができる。

・臨床推論(症候学を含む)演習

・生命体として「生きている」ことをモニタリングし、

・医療面接演習

その逸脱の早期発見と適切な対処への連携を着実に果た

・各種臨床検査演習

せる医療者としての責務を果たすことができる。

・画像検査演習

・多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包

・臨床疫学演習

括的にいち早くアセスメントする基本的な能力を身につ

3.看護師が適切に特定行為を遂行するために欠かすこ ける。

とのできない身体面に関する情報収集の方法論と所見の

解釈についての理論に基づき、以下の演習をとおして技

能の習得を目指す。

・身体診察基本手技演習

・部位別身体診察手技と所見演習

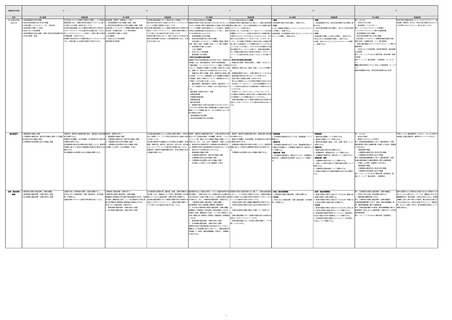

臨床薬理学

1.薬物動態の理論と演習

①薬剤学・薬理学の基礎知識を深め、薬物投与の基本概 薬剤学、薬理学を学ぶ

2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習/3.主要薬 念を理解できる。

1.薬物動態の理論と演習

①多様な臨床場面において必要な治療を理解し、患者の 薬理学・薬剤学の基礎知識を深め、主要な疾患別の治療 ・薬理学・薬剤学の基礎知識を深め、薬物治療の基本概 ○薬物動態

○薬物動態

第1 はじめに

学問としての「臨床薬理学」ではなく、あくまで特定行

安心に配慮しつつ、ケアや特定行為を安全に実践する能 薬ならびに予防薬の薬効、作用機構、副作用、リスクマ 念を理解できる。

1. 薬物の投与経路について説明できる。

1 本科目の構成

為実践に必要な薬剤学、薬理学のエッセンスを学ぶ。

2. 薬物血中濃度について説明できる。

2 薬理学とはどのような学問か

3. 薬物の体内動態(吸収、分布、代謝、排泄)につい

第2 医師国家試験問題から学ぶ「臨床薬理学」①

て説明できる。

臨床薬理学に関する基礎知識(年齢による特性(高齢者

物の相互作用の理論と演習

②薬物の作用機序、生体内動態,及び薬理作用と副作用 2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習

力を身につける

4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

の関係を説明できる。

②主要な疾患別の治療薬および予防薬の作用機序、体内 学習する。また、小児、女性、高齢者等、年齢による特 の関係を説明できる。

3.主要薬物の相互作用の理論と演習

1. 安全確実な薬剤投与を行うため、薬物動態について

ネジメント等、臨床における薬物の理論と実際について ・薬物の作用機序、生体内動態、及び薬理作用と副作用 理解する。

○薬理作用

③各種疾病の基本的な病態生理を考慮した上で,薬理学 4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

動態、薬理作用、副作用、相互作用、投与方法、投与後 性、個体差のある薬理作用と主要薬物の安全管理を学

・各種疾病の病態生理や病状を考慮した上で、薬理学的 1. 安全確実な薬剤投与を行うため、薬物動態を踏まえ

的根拠に基づいた適切な治療薬物の効果的な使用方法を ※年齢による特性(小児/高齢者)を含む

のモニタリングについての基本的な知識を身につける

検討できる。

③薬剤学・薬理学の基礎知識を深め、安全な管理と処方 り、指定の以下の内容を含むものとする。

る。

いて理解する。

1. 薬物の効果と副作用を理解できる。

・薬物動態の理論

④主要薬物の安全管理と処方の理論を理解できる。

の理論を理解できる

・主要薬物の安全管理と処方の理論を理解できる。

○薬物治療・管理

2. 時間薬理学、薬理遺伝学について理解できる。

・主要薬物の薬理作用と相互作用の理論

2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習

1. 安全確実な薬剤投与・管理を行うため、主要薬物の

3. 主要薬物の薬理作用・副作用について説明できる。

・主要薬物の安全管理と処方の理論

3.主要薬物の相互作用の理論と演習

相互作用、主要薬物の安全管理・処方について理解す

○薬物治療・管理

第3 医師国家試験問題から学ぶ「臨床薬理学」②

4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

る。

1. 主要薬物の相互作用について理解できる。

多様な臨床場面での臨床薬理学に関する重要事項

ぶ。看護師の特定行為研修制度の対応科目のひとつであ 根拠に基づいた適切な治療薬物の使用方法を検討でき

1.薬物動態の理論と演習

た薬物の作用機序と、主要薬物の薬理作用・副作用につ ○薬理作用

※年齢による特性(小児/高齢者)を含む

/小児を含む)

2. 対象による特性を踏まえた薬物治療の影響について

(年齢による特性(高齢者/小児を含む)

理解できる。

・薬物動態の理論

3. 主要疾患の薬物治療について理解できる。

・主要薬物の薬理作用と相互作用の理論

4. 医薬品の管理方法や医薬品情報の利用方法が理解で

・主要薬物の安全管理と処方の理論

きる。

第4 スクーリングに向けた事前学習(症例検討)

〔スクーリング(集合研修):症例検討〕

疾病・臨床病態

主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

①頻度の高い主要疾患の診断・治療を理解する。

主要疾患と臨床診断・治療を学ぶ

①主要疾患の病態生理、臨床像、診断、治療を理解する 臨床解剖学および臨床生理学、さらには臨床病理学の原 看護師が適切に臨床実践するに際して、多様な臨床場面 ○疾病・臨床病態概論

○疾病・臨床病態概論

第1 主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論①

臨床の現場ではどの器官系の病気であるかが最初から判

概論

1.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

②状況に応じた臨床診断・治療(救急医学、在宅医療

主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

②年齢(小児、高齢者など)や状況(救急医療、在宅医 則を理解し、年齢や状況に応じた病態の変化や治療の特 において、ケアを安全に実践するために、重要な病態の 1. 主要疾患の病態と臨床診断・治療を理解する

1. 患者の病態を判断する能力をつけるために頻度の高

1 本科目で学ぶ内容:総合診療の視点から

明しているとは限らない。そこでは、複数科にまたがる

2.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

等)を理解する。

循環器系/呼吸器系/消化器系/腎泌尿器系/内分泌・代謝 療など)に応じた臨床診断・治療の特性を理解する

い疾患の診断と治療を理解する。

2 高齢者総合機能評価(CGA)

臓器横断的な「総合診療」の視点が求められる。共通科

③臨床診断プロセスに必要な思考過程を身につける。

系/免疫・膠原病系/血液・リンパ系/神経系/小児科/産

③多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包 を学修する。また、主要疾患の臨床診断・治療を学ぶ。 メントする基本的な能力を身につける。

2. 患者の病態を判断する能力をつけるために年齢に応

第2 主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論②

目編第1章から第4章までの総括、集大成的な位置づけ

婦人科/精神系/運動器系/感覚器系/感染症/その他

括的にいち早くアセスメントし、必要な治療を理解して 1.主要疾病の病態と臨床診断・治療の概論

・代表的な疾患に関わる臓器の機能異常を説明できる。 等)を理解する。

じた身体の特徴と病態の変化を理解する。

医師国家試験問題から学ぶ「疾病・臨床病態概論」疾

である本科目では、多彩な“疾病”を中心として「臨床診

状況に応じた臨床診断・治療を学ぶ

ケアを導くための基本的な能力を身につける

脳血管障害/急性心筋梗塞/糖尿病/精神疾患

・代表的な疾患の病態や全身に及ぼす影響を説明でき

○状況別

病・臨床病態概論に関する基礎知識

断」および「治療」を学び、総合診療医の視点について

1.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

2.その他の主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

る。

1. 患者の病態を判断する能力をつけるために状況に応

第3 多様な臨床場面での疾病・臨床病態概論に関する 理解を深める。

2.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

循環器系/呼吸器系/消化器系/腎泌尿器系/内分泌・ ・代表的な疾患の病態の発症と治療について説明でき

じた身体の特徴と病態の変化について理解できる。

重要事項(状況に応じた臨床診断・治療を学ぶ:在宅医

代謝系/免疫・膠原病系/血液・リンパ系/神経系/小 る。

2. 救急医療の特徴を理解することにより、救急患者へ

療/救急医療)

児科/産婦人科/精神系/感染症/運動器系/感覚器系 ・多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包

の対応や重症化予防の重要性について理解できる。

第4 スクーリングに向けた事前学習(症例検討)

/その他

括的にいち早くアセスメントできる。

3. 在宅医療の特徴を理解することにより、在宅患者へ

3.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

・多様な臨床場面において必要な治療を理解し、ケアを

の対応について理解できる。

4.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

導くことができる。

性を包括的かつ迅速に判断できるよう必要な知識と技術 変化や必要となる治療の特性を包括的にいち早くアセス ○状況別

看護師の特定行為研修制度の対応科目のひとつであり、

精錬化による時間数の減少に対応して、『臨床病態生理

学特論』と『疾病・臨床病態概論』を統合し、再構築し

た科目である。

2

1. 状況に応じた臨床診断・治療(救急医療、在宅医療

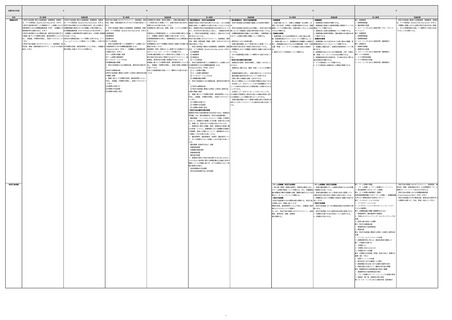

共通科目の内容

科目

フィジカルアセ

スメント

学ぶ事項

B

到達目標

学ぶ事項

C

到達目標

D

学ぶ事項

到達目標

○フィジカルアセスメント特論

1.身体診察基本手技の理論

①日常的にみられる病態を系統的に理解し、より高度な 身体診察・診断学(演習含む)を学ぶ

①多様な臨床場面において患者の安心に配慮しつつ、必 ○フィジカルアセスメント特論

2.部位別身体診察手技と所見の理論

看護実践に向け、病態生理学的状態をエビデンスに基づ 1.身体診察基本手技の理論と演習・実習

2'.全身状態とバイタルサイン(2)(症状別)

き判断できる知識・技術を身につける。

3.身体診察の年齢による変化

②多様な臨床場面における重要な病態の変化や症状をい 全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/四肢・脊 ②多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包 についての理論と技能を習得することを目指す。看護師 つけていていく必要がある。

4.状況に応じた身体診察

ち早くアセスメントできる基本的な知識を身につける。 柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

2.部位別身体診察手技と所見の理論と演習・実習

学ぶ事項

E

到達目標

学ぶ事項

○基礎

第1 はじめに

特定行為の実践を想定したフィジカルアセスメント(身

要な特定行為を安全に実践するためのフィジカルアセス 看護師が適切に特定行為を遂行するために欠かすことの 看護師が適切に臨床実践するに際して、対象の身体的情 1.身体診察の基本手技を理解し、実践できる。

1. 身体診察基本手技、部位別身体診察手技を理解し実

1 本科目で学ぶ内容

体診察・診断学)を学び、特定行為の範囲であるかどう

メントの知識と実践能力を身につける

践できる。

2 身体診察とバイタルサイン

かを判断できるアセスメント能力を身につける。

○基礎

できない身体面に関する情報収集の方法論と所見の解釈 報を的確に捉え、それらを臨床場面における推論に結び ○応用

1.小児・高齢者の特徴をとらえたフィジカルアセスメン 2. 部位別身体診察手技を理解し、得られた所見を説明

括的にいち早くアセスメントし、必要な治療を理解して の特定行為研修制度の対応科目のひとつであり、指定の 本科目においては生活者として「生きていく」ための身 トを理解し、実践できる。

5.身体診察基本手技の演習・実習/部位別身体診察手技 ③フィジカルアセスメントを活用し、症例に関する適切 3.身体診察の年齢による変化

ケアを導くための基本的な能力を身につける

と所見の演習・実習

できる。

第2 フィジカルアセスメントの実際①

フィジカルアセスメントに関する基礎知識

体機能のアセスメントを進め生活者を支える看護活動へ 2.救急医療・在宅医療等の状況に応じたフィジカルアセ ○応用

・身体診察基本手技の理論

③患者年齢や状況に応じて、頭から爪先までの全身の系 1.身体診察基本手技の理論

の指針を与えることができるようになるとともに、その スメントを理解し、実践できる。

1.身体診察の年齢による変化を理解し、説明できる。

・部位別身体診察手技と所見の理論

④病歴や身体所見などの情報を統合してアセスメントが 4.状況に応じた身体診察

統的な身体診察と的を絞った身体診察を使い分け、手技 2.部位別身体診察手技と所見の理論

根本にある生命体として「生きている」ことをモニタリ

2.状況に応じた身体診察を理解し、説明できる。

全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/四肢・

でき、今後必要となる処置や検査の予測ができる。

を自分の型にする

3.年齢、状況に応じたフィジカルアセスメントを理解

脊柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

な情報収集・分析ができる。

小児/高齢者

救急医療/在宅医療

到達目標

以下の内容を含むものとする。

全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/ ングし、その逸脱の早期発見と適切な対処への連携を着

四肢・脊柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系

実に果たせる医療者としての責務を果たすことができる

3.身体診察の年齢による変化

ようになることを目指し、それに不可欠な知識および技

小児/高齢者

し、実践できる。

多様な臨床場面でのフィジカルアセスメントに関する

重要事項

(状況に応じた身体診察:急性期/慢性期、救急医療/

能の理論を学ぶ。このことを通して、多様な臨床場面に

4.状況に応じた身体診察

おいて重要な病態の変化や疾患を包括的にいち早くアセ

在宅医療)

救急医療/在宅医療

スメントする基本的な能力を身につけることを目標とす

第3 スクーリングに向けた事前学習(身体診察・診断

る。

学演習)

○特定行為共通科目統合演習

看護師の特定行為研修制度の対応科目である「医療安全 ○特定行為共通科目統合演習

〔スクーリング(集合研修):症例検討・ロールプレ

学特論」又は「統合医療安全・特定行為実践特論」、

イ〕

・医療安全の原理・原則を理解し、実践につなげること

「臨床推論」「フィジカルアセスメント特論」の演習を ができる

看護治療用実習用マネキンを用いた実技指導・ロールプ

とおして、実践能力の基礎となる知識・技能の向上を図 ・医療安全に関わる法、倫理、制度、システムを理解す

レイ

る。演習には、指定の以下の内容を含むものとする。

(身体診察基本手技、部位別身体診察手技と所見)

る

1.医療安全に関する理論・原則、医療安全の推進に関 ・医療事故事例を分析し、対策を検討することができる

わる制度・システム、医療施設における組織的な取組み ・臨床推論の基本的な考え方について説明できる

や実践例、患者との関わりについて、事例検討をとおし ・症例に関する情報の収集・分析ができる

て実践につなげる能力を身につける。

・得られた情報をもとにその症例の問題点を抽出できる

2.臨床診断学、臨床検査学、症候学、臨床疫学につい ・生活者として「生きていく」ための身体機能のアセス

て、以下の演習をとおして実践につなげる能力を身につ メントを進め生活者を支える看護活動への指針を与える

ける。

ことができる。

・臨床推論(症候学を含む)演習

・生命体として「生きている」ことをモニタリングし、

・医療面接演習

その逸脱の早期発見と適切な対処への連携を着実に果た

・各種臨床検査演習

せる医療者としての責務を果たすことができる。

・画像検査演習

・多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包

・臨床疫学演習

括的にいち早くアセスメントする基本的な能力を身につ

3.看護師が適切に特定行為を遂行するために欠かすこ ける。

とのできない身体面に関する情報収集の方法論と所見の

解釈についての理論に基づき、以下の演習をとおして技

能の習得を目指す。

・身体診察基本手技演習

・部位別身体診察手技と所見演習

臨床薬理学

1.薬物動態の理論と演習

①薬剤学・薬理学の基礎知識を深め、薬物投与の基本概 薬剤学、薬理学を学ぶ

2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習/3.主要薬 念を理解できる。

1.薬物動態の理論と演習

①多様な臨床場面において必要な治療を理解し、患者の 薬理学・薬剤学の基礎知識を深め、主要な疾患別の治療 ・薬理学・薬剤学の基礎知識を深め、薬物治療の基本概 ○薬物動態

○薬物動態

第1 はじめに

学問としての「臨床薬理学」ではなく、あくまで特定行

安心に配慮しつつ、ケアや特定行為を安全に実践する能 薬ならびに予防薬の薬効、作用機構、副作用、リスクマ 念を理解できる。

1. 薬物の投与経路について説明できる。

1 本科目の構成

為実践に必要な薬剤学、薬理学のエッセンスを学ぶ。

2. 薬物血中濃度について説明できる。

2 薬理学とはどのような学問か

3. 薬物の体内動態(吸収、分布、代謝、排泄)につい

第2 医師国家試験問題から学ぶ「臨床薬理学」①

て説明できる。

臨床薬理学に関する基礎知識(年齢による特性(高齢者

物の相互作用の理論と演習

②薬物の作用機序、生体内動態,及び薬理作用と副作用 2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習

力を身につける

4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

の関係を説明できる。

②主要な疾患別の治療薬および予防薬の作用機序、体内 学習する。また、小児、女性、高齢者等、年齢による特 の関係を説明できる。

3.主要薬物の相互作用の理論と演習

1. 安全確実な薬剤投与を行うため、薬物動態について

ネジメント等、臨床における薬物の理論と実際について ・薬物の作用機序、生体内動態、及び薬理作用と副作用 理解する。

○薬理作用

③各種疾病の基本的な病態生理を考慮した上で,薬理学 4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

動態、薬理作用、副作用、相互作用、投与方法、投与後 性、個体差のある薬理作用と主要薬物の安全管理を学

・各種疾病の病態生理や病状を考慮した上で、薬理学的 1. 安全確実な薬剤投与を行うため、薬物動態を踏まえ

的根拠に基づいた適切な治療薬物の効果的な使用方法を ※年齢による特性(小児/高齢者)を含む

のモニタリングについての基本的な知識を身につける

検討できる。

③薬剤学・薬理学の基礎知識を深め、安全な管理と処方 り、指定の以下の内容を含むものとする。

る。

いて理解する。

1. 薬物の効果と副作用を理解できる。

・薬物動態の理論

④主要薬物の安全管理と処方の理論を理解できる。

の理論を理解できる

・主要薬物の安全管理と処方の理論を理解できる。

○薬物治療・管理

2. 時間薬理学、薬理遺伝学について理解できる。

・主要薬物の薬理作用と相互作用の理論

2.主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習

1. 安全確実な薬剤投与・管理を行うため、主要薬物の

3. 主要薬物の薬理作用・副作用について説明できる。

・主要薬物の安全管理と処方の理論

3.主要薬物の相互作用の理論と演習

相互作用、主要薬物の安全管理・処方について理解す

○薬物治療・管理

第3 医師国家試験問題から学ぶ「臨床薬理学」②

4.主要薬物の安全管理と処方の理論と演習

る。

1. 主要薬物の相互作用について理解できる。

多様な臨床場面での臨床薬理学に関する重要事項

ぶ。看護師の特定行為研修制度の対応科目のひとつであ 根拠に基づいた適切な治療薬物の使用方法を検討でき

1.薬物動態の理論と演習

た薬物の作用機序と、主要薬物の薬理作用・副作用につ ○薬理作用

※年齢による特性(小児/高齢者)を含む

/小児を含む)

2. 対象による特性を踏まえた薬物治療の影響について

(年齢による特性(高齢者/小児を含む)

理解できる。

・薬物動態の理論

3. 主要疾患の薬物治療について理解できる。

・主要薬物の薬理作用と相互作用の理論

4. 医薬品の管理方法や医薬品情報の利用方法が理解で

・主要薬物の安全管理と処方の理論

きる。

第4 スクーリングに向けた事前学習(症例検討)

〔スクーリング(集合研修):症例検討〕

疾病・臨床病態

主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

①頻度の高い主要疾患の診断・治療を理解する。

主要疾患と臨床診断・治療を学ぶ

①主要疾患の病態生理、臨床像、診断、治療を理解する 臨床解剖学および臨床生理学、さらには臨床病理学の原 看護師が適切に臨床実践するに際して、多様な臨床場面 ○疾病・臨床病態概論

○疾病・臨床病態概論

第1 主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論①

臨床の現場ではどの器官系の病気であるかが最初から判

概論

1.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

②状況に応じた臨床診断・治療(救急医学、在宅医療

主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

②年齢(小児、高齢者など)や状況(救急医療、在宅医 則を理解し、年齢や状況に応じた病態の変化や治療の特 において、ケアを安全に実践するために、重要な病態の 1. 主要疾患の病態と臨床診断・治療を理解する

1. 患者の病態を判断する能力をつけるために頻度の高

1 本科目で学ぶ内容:総合診療の視点から

明しているとは限らない。そこでは、複数科にまたがる

2.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

等)を理解する。

循環器系/呼吸器系/消化器系/腎泌尿器系/内分泌・代謝 療など)に応じた臨床診断・治療の特性を理解する

い疾患の診断と治療を理解する。

2 高齢者総合機能評価(CGA)

臓器横断的な「総合診療」の視点が求められる。共通科

③臨床診断プロセスに必要な思考過程を身につける。

系/免疫・膠原病系/血液・リンパ系/神経系/小児科/産

③多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包 を学修する。また、主要疾患の臨床診断・治療を学ぶ。 メントする基本的な能力を身につける。

2. 患者の病態を判断する能力をつけるために年齢に応

第2 主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論②

目編第1章から第4章までの総括、集大成的な位置づけ

婦人科/精神系/運動器系/感覚器系/感染症/その他

括的にいち早くアセスメントし、必要な治療を理解して 1.主要疾病の病態と臨床診断・治療の概論

・代表的な疾患に関わる臓器の機能異常を説明できる。 等)を理解する。

じた身体の特徴と病態の変化を理解する。

医師国家試験問題から学ぶ「疾病・臨床病態概論」疾

である本科目では、多彩な“疾病”を中心として「臨床診

状況に応じた臨床診断・治療を学ぶ

ケアを導くための基本的な能力を身につける

脳血管障害/急性心筋梗塞/糖尿病/精神疾患

・代表的な疾患の病態や全身に及ぼす影響を説明でき

○状況別

病・臨床病態概論に関する基礎知識

断」および「治療」を学び、総合診療医の視点について

1.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

2.その他の主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論

る。

1. 患者の病態を判断する能力をつけるために状況に応

第3 多様な臨床場面での疾病・臨床病態概論に関する 理解を深める。

2.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

循環器系/呼吸器系/消化器系/腎泌尿器系/内分泌・ ・代表的な疾患の病態の発症と治療について説明でき

じた身体の特徴と病態の変化について理解できる。

重要事項(状況に応じた臨床診断・治療を学ぶ:在宅医

代謝系/免疫・膠原病系/血液・リンパ系/神経系/小 る。

2. 救急医療の特徴を理解することにより、救急患者へ

療/救急医療)

児科/産婦人科/精神系/感染症/運動器系/感覚器系 ・多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包

の対応や重症化予防の重要性について理解できる。

第4 スクーリングに向けた事前学習(症例検討)

/その他

括的にいち早くアセスメントできる。

3. 在宅医療の特徴を理解することにより、在宅患者へ

3.救急医療の臨床診断・治療の特性と演習

・多様な臨床場面において必要な治療を理解し、ケアを

の対応について理解できる。

4.在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習

導くことができる。

性を包括的かつ迅速に判断できるよう必要な知識と技術 変化や必要となる治療の特性を包括的にいち早くアセス ○状況別

看護師の特定行為研修制度の対応科目のひとつであり、

精錬化による時間数の減少に対応して、『臨床病態生理

学特論』と『疾病・臨床病態概論』を統合し、再構築し

た科目である。

2

1. 状況に応じた臨床診断・治療(救急医療、在宅医療