よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 喫煙・飲酒の選択肢設定について(田原構成員提出資料) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25397.html |

| 出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ(第1回 4/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

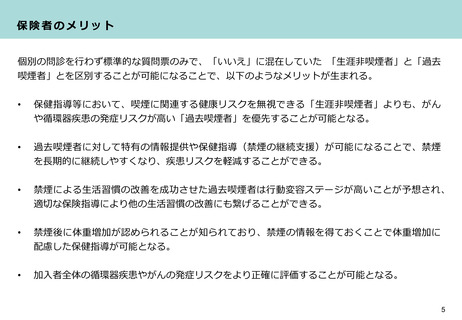

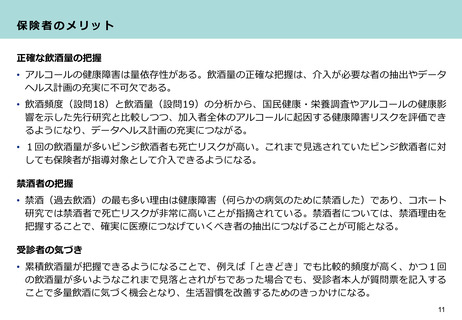

保険者のメリット

正確な飲酒量の把握

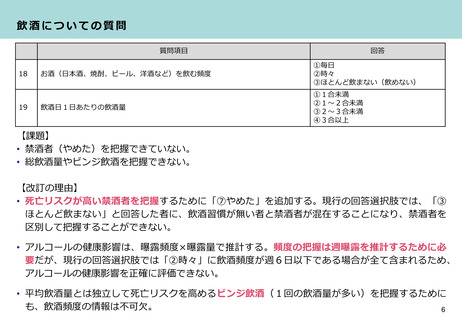

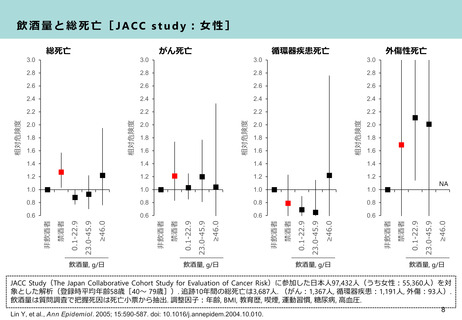

• アルコールの健康障害は量依存性がある。飲酒量の正確な把握は、介入が必要な者の抽出やデータ

ヘルス計画の充実に不可欠である。

• 飲酒頻度(設問18)と飲酒量(設問19)の分析から、国民健康・栄養調査やアルコールの健康影

響を示した先行研究と比較しつつ、加入者全体のアルコールに起因する健康障害リスクを評価でき

るようになり、データヘルス計画の充実につながる。

• 1回の飲酒量が多いビンジ飲酒者も死亡リスクが高い。これまで見逃されていたビンジ飲酒者に対

しても保険者が指導対象として介入できるようになる。

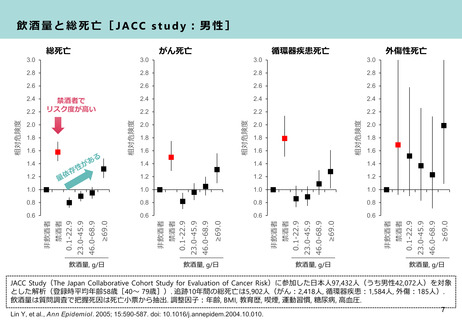

禁酒者の把握

• 禁酒(過去飲酒)の最も多い理由は健康障害(何らかの病気のために禁酒した)であり、コホート

研究では禁酒者で死亡リスクが非常に高いことが指摘されている。禁酒者については、禁酒理由を

把握することで、確実に医療につなげていくべき者の抽出につなげることが可能となる。

受診者の気づき

• 累積飲酒量が把握できるようになることで、例えば「ときどき」でも比較的頻度が高く、かつ1回

の飲酒量が多いようなこれまで見落とされがちであった場合でも、受診者本人が質問票を記入する

ことで多量飲酒に気づく機会となり、生活習慣を改善するためのきっかけになる。

11

正確な飲酒量の把握

• アルコールの健康障害は量依存性がある。飲酒量の正確な把握は、介入が必要な者の抽出やデータ

ヘルス計画の充実に不可欠である。

• 飲酒頻度(設問18)と飲酒量(設問19)の分析から、国民健康・栄養調査やアルコールの健康影

響を示した先行研究と比較しつつ、加入者全体のアルコールに起因する健康障害リスクを評価でき

るようになり、データヘルス計画の充実につながる。

• 1回の飲酒量が多いビンジ飲酒者も死亡リスクが高い。これまで見逃されていたビンジ飲酒者に対

しても保険者が指導対象として介入できるようになる。

禁酒者の把握

• 禁酒(過去飲酒)の最も多い理由は健康障害(何らかの病気のために禁酒した)であり、コホート

研究では禁酒者で死亡リスクが非常に高いことが指摘されている。禁酒者については、禁酒理由を

把握することで、確実に医療につなげていくべき者の抽出につなげることが可能となる。

受診者の気づき

• 累積飲酒量が把握できるようになることで、例えば「ときどき」でも比較的頻度が高く、かつ1回

の飲酒量が多いようなこれまで見落とされがちであった場合でも、受診者本人が質問票を記入する

ことで多量飲酒に気づく機会となり、生活習慣を改善するためのきっかけになる。

11