よむ、つかう、まなぶ。

資料9地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<参考資料> (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

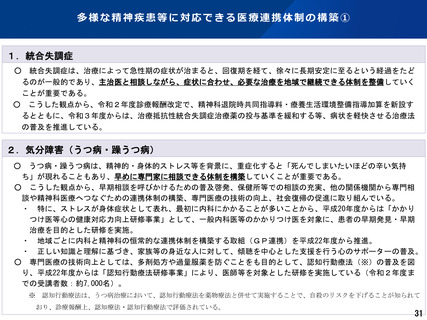

多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築③

4.児童・思春期精神疾患

○

児童・思春期精神疾患は、主に20歳未満の心の問題が対象となり、発達障害、統合失調症等の精神疾患の場合の

ほか、「不登校」「3歳になっても話さない」等の理由で受診する場合もあること、また、5割を超える患者が2

年以上の外来診療を継続していることから、子どもと家族の心の問題に対し、地域の関係機関と適切に連携しなが

ら必要な治療を継続できる体制を整備していくことが重要である。

○ こうした観点から、「子どもの心の診療ネットワーク事業」として、都道府県及び指定都市における拠点病院を

中核とし、地域の関係機関と連携した支援体制の構築や、地域住民への普及啓発を推進する(令和2年度:21自治

体が実施)とともに、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に、「思春期精神保健研

修」を実施し、児童・思春期のこころの問題に関する専門家の養成を進めている。

5.発達障害

○

発達障害については、本人、家族、周囲の人が発達障害の特性に応じ、日常生活や学校・職場での過ごし方を工

夫できるよう、発達障害の早期発見・早期支援と多様な支援に向けたネットワークの構築が重要である。

○ こうした観点から、発達障害の早期発見のために「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」を実施するととも

に、発達障害に対応できる医療機関を明確にし、多職種連携・多施設連携を推進。

○ また、発達障害児者の各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、地域の中核である発達障害者支援

センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、発達障害児者に対する地域支援機能を強化するほか、発達

障害に関する住民への理解促進や、発達障害特有のアセスメントツールの導入促進等を実施し、発達障害児者の福

祉の向上を図るための「発達障害者支援体制整備事業」を実施している。

33

4.児童・思春期精神疾患

○

児童・思春期精神疾患は、主に20歳未満の心の問題が対象となり、発達障害、統合失調症等の精神疾患の場合の

ほか、「不登校」「3歳になっても話さない」等の理由で受診する場合もあること、また、5割を超える患者が2

年以上の外来診療を継続していることから、子どもと家族の心の問題に対し、地域の関係機関と適切に連携しなが

ら必要な治療を継続できる体制を整備していくことが重要である。

○ こうした観点から、「子どもの心の診療ネットワーク事業」として、都道府県及び指定都市における拠点病院を

中核とし、地域の関係機関と連携した支援体制の構築や、地域住民への普及啓発を推進する(令和2年度:21自治

体が実施)とともに、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に、「思春期精神保健研

修」を実施し、児童・思春期のこころの問題に関する専門家の養成を進めている。

5.発達障害

○

発達障害については、本人、家族、周囲の人が発達障害の特性に応じ、日常生活や学校・職場での過ごし方を工

夫できるよう、発達障害の早期発見・早期支援と多様な支援に向けたネットワークの構築が重要である。

○ こうした観点から、発達障害の早期発見のために「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」を実施するととも

に、発達障害に対応できる医療機関を明確にし、多職種連携・多施設連携を推進。

○ また、発達障害児者の各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、地域の中核である発達障害者支援

センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、発達障害児者に対する地域支援機能を強化するほか、発達

障害に関する住民への理解促進や、発達障害特有のアセスメントツールの導入促進等を実施し、発達障害児者の福

祉の向上を図るための「発達障害者支援体制整備事業」を実施している。

33