よむ、つかう、まなぶ。

地域の移動支援としての電動カートが介護予防につながるか (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.chiba-u.jp/news/files/pdf/0625-cart2.pdf |

| 出典情報 | 千葉大学 ニュースリリース 研究・産学連携(6/25)《千葉大学》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

配信先:文部科学記者会、科学記者会、千葉県政記者クラブ、PR Times

ニュースリリース

令 和 7 年 6 月 25 日

国立大学法人千葉大学

地域の移動支援としての電動カートが介護予防につながるか

要支援・要介護リスクを高めた電動カートの運行停止:自然実験デザインの縦断研究

千葉大学予防医学センターの小林周平特任研究員、井手一茂特任助教、花里真道准教授、近藤克則特

任教授、日本福祉大学の福定正城主任研究員、斉藤雅茂教授らの研究グループは、グリーンスローモビ

リティとしても知られる電動カート(図1)利用による介護予防効果を検討しました。

検証の結果、1 年間で電動カートを週 1 回以上利用していた高齢者では電動カート運行停止 4 ヶ月後

に要支援・要介護リスク評価尺度点数が、悪化していたことが明らかになりました。これは、地域の移

動支援としての電動カートの持続的な運行が高齢者の介護予防に重要な手段となり得ることを示唆し

ています。

本研究結果は、2025 年 6 月 9 日に J-STAGE 日本公衆衛生雑誌に早期公開されました。

■研究の背景

超高齢社会において、地域住民の移動手段の確保は公衆衛生上の喫緊の課題です。高齢になり移動機

会が減ることで歩行や活動量などが減り、将来の要介護状態につながる可能性があります。そのため、

地域における移動支援は、高齢者が安心して日常生活を続けるための重要な要素です。公共交通の整備

など、高齢者の日常的な移動の支援は、身体活動量の増加、抑うつや孤独感の減少、社会参加を促進す

ることが報告されています参考文献 1)。

人口減少に伴い公共交通機関が減少する傾向の中、

国土交通省は、

地域の移動支援策として時速 20km

未満で公道を運行可能な低速移動サービスである電動カートの導入を推進しています。電動カートは、

高齢者の移動支援に留まらず、利用者の生活と社会的なつながりを豊かにするまちづくりの新たな地域

の移動支援として注目されています。電動カート利用者は非利用者と比較して、外出、社会的行動、ポ

ジティブ感情などによい影響があり、将来の要支援・要介護リスクを予防する可能性があると報告され

ています参考文献 2)。将来の要支援・要介護リスクを予防する可能性を秘めた電動カートの運行が停止し

た場合、利用者の外出や社会的行動が減少し、要支援・要介護リスクが高まるかどうかはわかっていま

せん。

そこで、本研究では 2022 年 7 月 25 日~2023 年 7 月 21 日に大阪府河内長野市での電動カート実

証事業「電動カート導入による高齢者の QOL 向上・介護予防・社会保障費抑制効果の評価等に関する

研究」の運行前後および運行停止4ヶ月後の計 3 回の調査データを用いて利用者の要支援・要介護リス

クの変化を検証しました。調査対象者は 78 人、平均年齢 77.3 歳、女性が 67.9%でした。実証事業の

期間中に電動カート利用頻度が 週 1 回以上の者は 31 人(39.7%)

、月 1~3 回の者は 47 人(60.3%)

でした。

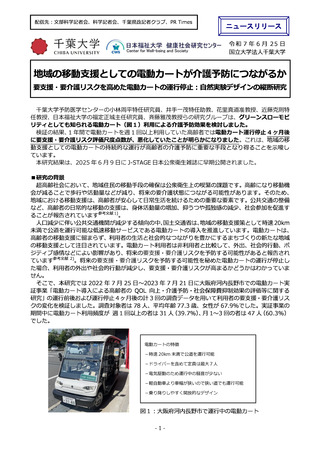

電動カートの特徴

-時速 20km 未満で公道を運行可能

-ドライバーを含めて定員は最大7人

-電気駆動のため運行中の騒音が少ない

-軽自動車より車幅が狭いので狭い道でも運行可能

-乗り降りしやすく開放的なデザイン

図1:大阪府河内長野市で運行中の電動カート

-1-

ニュースリリース

令 和 7 年 6 月 25 日

国立大学法人千葉大学

地域の移動支援としての電動カートが介護予防につながるか

要支援・要介護リスクを高めた電動カートの運行停止:自然実験デザインの縦断研究

千葉大学予防医学センターの小林周平特任研究員、井手一茂特任助教、花里真道准教授、近藤克則特

任教授、日本福祉大学の福定正城主任研究員、斉藤雅茂教授らの研究グループは、グリーンスローモビ

リティとしても知られる電動カート(図1)利用による介護予防効果を検討しました。

検証の結果、1 年間で電動カートを週 1 回以上利用していた高齢者では電動カート運行停止 4 ヶ月後

に要支援・要介護リスク評価尺度点数が、悪化していたことが明らかになりました。これは、地域の移

動支援としての電動カートの持続的な運行が高齢者の介護予防に重要な手段となり得ることを示唆し

ています。

本研究結果は、2025 年 6 月 9 日に J-STAGE 日本公衆衛生雑誌に早期公開されました。

■研究の背景

超高齢社会において、地域住民の移動手段の確保は公衆衛生上の喫緊の課題です。高齢になり移動機

会が減ることで歩行や活動量などが減り、将来の要介護状態につながる可能性があります。そのため、

地域における移動支援は、高齢者が安心して日常生活を続けるための重要な要素です。公共交通の整備

など、高齢者の日常的な移動の支援は、身体活動量の増加、抑うつや孤独感の減少、社会参加を促進す

ることが報告されています参考文献 1)。

人口減少に伴い公共交通機関が減少する傾向の中、

国土交通省は、

地域の移動支援策として時速 20km

未満で公道を運行可能な低速移動サービスである電動カートの導入を推進しています。電動カートは、

高齢者の移動支援に留まらず、利用者の生活と社会的なつながりを豊かにするまちづくりの新たな地域

の移動支援として注目されています。電動カート利用者は非利用者と比較して、外出、社会的行動、ポ

ジティブ感情などによい影響があり、将来の要支援・要介護リスクを予防する可能性があると報告され

ています参考文献 2)。将来の要支援・要介護リスクを予防する可能性を秘めた電動カートの運行が停止し

た場合、利用者の外出や社会的行動が減少し、要支援・要介護リスクが高まるかどうかはわかっていま

せん。

そこで、本研究では 2022 年 7 月 25 日~2023 年 7 月 21 日に大阪府河内長野市での電動カート実

証事業「電動カート導入による高齢者の QOL 向上・介護予防・社会保障費抑制効果の評価等に関する

研究」の運行前後および運行停止4ヶ月後の計 3 回の調査データを用いて利用者の要支援・要介護リス

クの変化を検証しました。調査対象者は 78 人、平均年齢 77.3 歳、女性が 67.9%でした。実証事業の

期間中に電動カート利用頻度が 週 1 回以上の者は 31 人(39.7%)

、月 1~3 回の者は 47 人(60.3%)

でした。

電動カートの特徴

-時速 20km 未満で公道を運行可能

-ドライバーを含めて定員は最大7人

-電気駆動のため運行中の騒音が少ない

-軽自動車より車幅が狭いので狭い道でも運行可能

-乗り降りしやすく開放的なデザイン

図1:大阪府河内長野市で運行中の電動カート

-1-