よむ、つかう、まなぶ。

資料4 地域共生社会について (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai21/gijisidai.html |

| 出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第21回 6/23)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

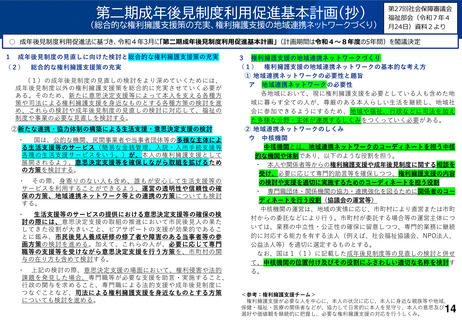

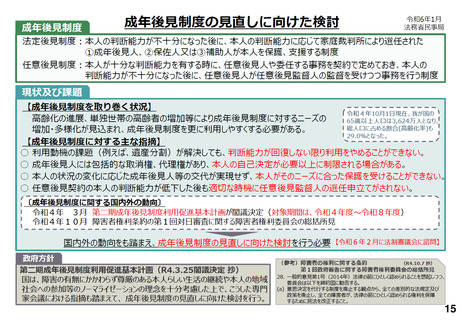

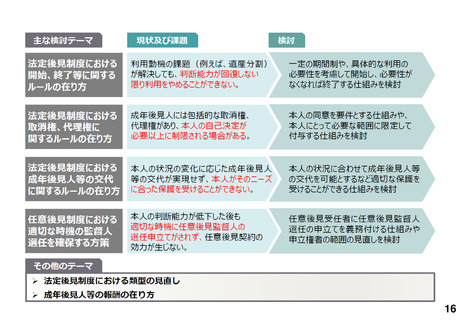

第二期成年後見制度利用促進基本計画(抄)

(総合的な権利擁護支援策の充実、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり)

第27回社会保障審議会

福祉部会(令和7年4

月24日)資料2より

○ 成年後見制度利用促進法に基づき、令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間は令和4~8年度の5年間)を閣議決定

1

成年後見制度の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

(2)

総合的な権利擁護支援策の充実

(1)の成年後見制度の見直しの検討をより深めていくためには、

成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要が

ある。そのため、新たに意思決定支援等によって本人を支える各種方

策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進

め、これらの検討や成年後見制度の見直しの検討に対応して、福祉の

制度や事業の必要な見直しを検討する。

②新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討

・

国は、公的な機関、民間事業者や当事者団体等の多様な主体によ

る生活支援等のサービス(簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等

各種の生活支援サービスをいう。)が、本人の権利擁護支援として

展開されるよう、意思決定支援等を確保しながら取組を拡げるため

の方策を検討する。

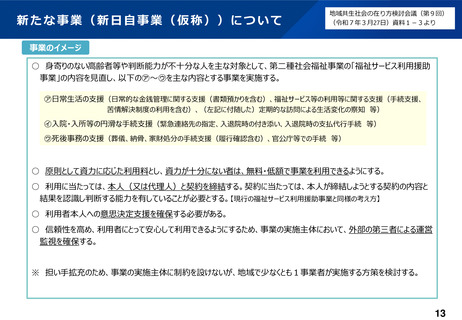

・ その際、身寄りのない人も含め、誰もが安心して生活支援等の

サービスを利用することができるよう、運営の透明性や信頼性の確

保の方策、地域連携ネットワーク等との連携の方策についても検討

する。

・

生活支援等のサービスの提供における意思決定支援等の確保の検

討の際には、意思決定支援の取組の推進において市民後見人の果た

してきた役割が大きいこと、ピアサポートの支援が効果的であるこ

とに鑑み、市民後見人養成研修の修了者や障害のある当事者等の参

画方策の検討を進める。加えて、これらの人が、必要に応じて専門

職等の支援等を受けながら意思決定支援を行う方策を、市町村の関

与の在り方も含めて検討する。

・ 上記の検討の際、意思決定支援の場面において、権利侵害や法的

課題を発見した場合、専門職等が必要な支援を助言・実施すること、

行政の関与を求めること、専門職による法的支援や成年後見制度に

つなぐことなど、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策

についても検討を進める。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

① 地域連携ネットワークの必要性と趣旨

ア 地域連携ネットワークの必要性

各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地

域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社

会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加え

た多様な分野・主体が連携するしくみをつくっていく必要がある。

② 地域連携ネットワークのしくみ

ウ 中核機関

中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核

的な機関や体制であり、以下のような役割を担う。

・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を

受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容

の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを担う役割

・ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコー

ディネートを行う役割(協議会の運営等)

中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村により直営または市町

村からの委託などにより行う。市町村が委託する場合等の運営主体につ

いては、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続

的に対応する能力を有する法人(例えば、社会福祉協議会、NPO法人、

公益法人等)を適切に選定するものとする。

なお、国は1(1)に記載した成年後見制度等の見直しの検討と併せ

て、中核機関の位置付け及びその役割にふさわしい適切な名称を検討す

る。

<参考:権利擁護支援チーム>

権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近な親族等や地域、

保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の意思及び

選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみ。

14

(総合的な権利擁護支援策の充実、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり)

第27回社会保障審議会

福祉部会(令和7年4

月24日)資料2より

○ 成年後見制度利用促進法に基づき、令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間は令和4~8年度の5年間)を閣議決定

1

成年後見制度の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

(2)

総合的な権利擁護支援策の充実

(1)の成年後見制度の見直しの検討をより深めていくためには、

成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要が

ある。そのため、新たに意思決定支援等によって本人を支える各種方

策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進

め、これらの検討や成年後見制度の見直しの検討に対応して、福祉の

制度や事業の必要な見直しを検討する。

②新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討

・

国は、公的な機関、民間事業者や当事者団体等の多様な主体によ

る生活支援等のサービス(簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等

各種の生活支援サービスをいう。)が、本人の権利擁護支援として

展開されるよう、意思決定支援等を確保しながら取組を拡げるため

の方策を検討する。

・ その際、身寄りのない人も含め、誰もが安心して生活支援等の

サービスを利用することができるよう、運営の透明性や信頼性の確

保の方策、地域連携ネットワーク等との連携の方策についても検討

する。

・

生活支援等のサービスの提供における意思決定支援等の確保の検

討の際には、意思決定支援の取組の推進において市民後見人の果た

してきた役割が大きいこと、ピアサポートの支援が効果的であるこ

とに鑑み、市民後見人養成研修の修了者や障害のある当事者等の参

画方策の検討を進める。加えて、これらの人が、必要に応じて専門

職等の支援等を受けながら意思決定支援を行う方策を、市町村の関

与の在り方も含めて検討する。

・ 上記の検討の際、意思決定支援の場面において、権利侵害や法的

課題を発見した場合、専門職等が必要な支援を助言・実施すること、

行政の関与を求めること、専門職による法的支援や成年後見制度に

つなぐことなど、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策

についても検討を進める。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

① 地域連携ネットワークの必要性と趣旨

ア 地域連携ネットワークの必要性

各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地

域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社

会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加え

た多様な分野・主体が連携するしくみをつくっていく必要がある。

② 地域連携ネットワークのしくみ

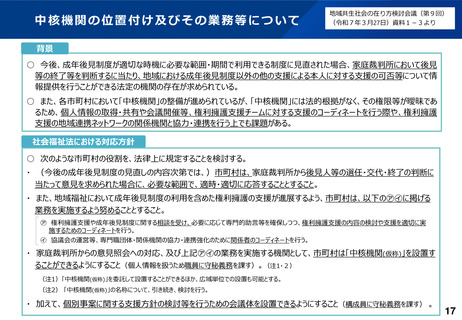

ウ 中核機関

中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核

的な機関や体制であり、以下のような役割を担う。

・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を

受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容

の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを担う役割

・ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコー

ディネートを行う役割(協議会の運営等)

中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村により直営または市町

村からの委託などにより行う。市町村が委託する場合等の運営主体につ

いては、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続

的に対応する能力を有する法人(例えば、社会福祉協議会、NPO法人、

公益法人等)を適切に選定するものとする。

なお、国は1(1)に記載した成年後見制度等の見直しの検討と併せ

て、中核機関の位置付け及びその役割にふさわしい適切な名称を検討す

る。

<参考:権利擁護支援チーム>

権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近な親族等や地域、

保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の意思及び

選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみ。

14