よむ、つかう、まなぶ。

資料4 地域共生社会について (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai21/gijisidai.html |

| 出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第21回 6/23)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

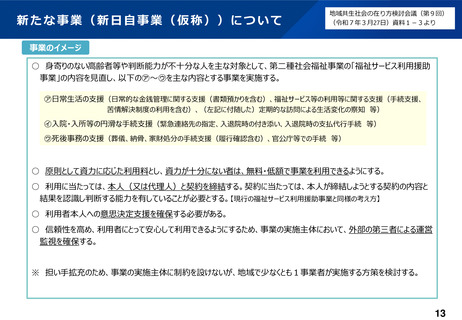

新たな事業(新日自事業(仮称))について

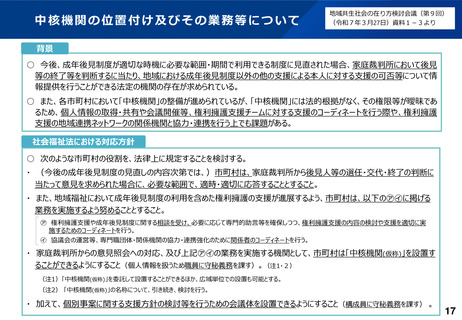

地域共生社会の在り方検討会議(第9回)

(令和7年3月27日)資料1-3より

事業のイメージ

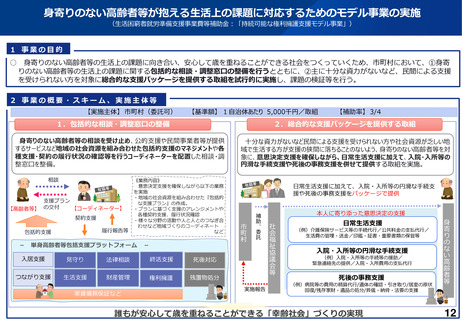

○ 身寄りのない高齢者等や判断能力が不十分な人を主な対象として、第二種社会福祉事業の「福祉サービス利用援助

事業」の内容を見直し、以下の㋐~㋒を主な内容とする事業を実施する。

㋐日常生活の支援(日常的な金銭管理に関する支援(書類預かりを含む)、福祉サービス等の利用等に関する支援(手続支援、

苦情解決制度の利用を含む)、(左記に付随した)定期的な訪問による生活変化の察知 等)

㋑入院・入所等の円滑な手続支援(緊急連絡先の指定、入退院時の付き添い、入退院時の支払代行手続 等)

㋒死後事務の支援(葬儀、納骨、家財処分の手続支援(履行確認含む)、官公庁等での手続 等)

○ 原則として資力に応じた利用料とし、資力が十分にない者は、無料・低額で事業を利用できるようにする。

○ 利用に当たっては、本人(又は代理人)と契約を締結する。契約に当たっては、本人が締結しようとする契約の内容と

結果を認識し判断する能力を有していることが必要とする。【現行の福祉サービス利用援助事業と同様の考え方】

○ 利用者本人への意思決定支援を確保する必要がある。

○ 信頼性を高め、利用者にとって安心して利用できるようにするため、事業の実施主体において、外部の第三者による運営

監視を確保する。

※ 担い手拡充のため、事業の実施主体に制約を設けないが、地域で少なくとも1事業者が実施する方策を検討する。

13

地域共生社会の在り方検討会議(第9回)

(令和7年3月27日)資料1-3より

事業のイメージ

○ 身寄りのない高齢者等や判断能力が不十分な人を主な対象として、第二種社会福祉事業の「福祉サービス利用援助

事業」の内容を見直し、以下の㋐~㋒を主な内容とする事業を実施する。

㋐日常生活の支援(日常的な金銭管理に関する支援(書類預かりを含む)、福祉サービス等の利用等に関する支援(手続支援、

苦情解決制度の利用を含む)、(左記に付随した)定期的な訪問による生活変化の察知 等)

㋑入院・入所等の円滑な手続支援(緊急連絡先の指定、入退院時の付き添い、入退院時の支払代行手続 等)

㋒死後事務の支援(葬儀、納骨、家財処分の手続支援(履行確認含む)、官公庁等での手続 等)

○ 原則として資力に応じた利用料とし、資力が十分にない者は、無料・低額で事業を利用できるようにする。

○ 利用に当たっては、本人(又は代理人)と契約を締結する。契約に当たっては、本人が締結しようとする契約の内容と

結果を認識し判断する能力を有していることが必要とする。【現行の福祉サービス利用援助事業と同様の考え方】

○ 利用者本人への意思決定支援を確保する必要がある。

○ 信頼性を高め、利用者にとって安心して利用できるようにするため、事業の実施主体において、外部の第三者による運営

監視を確保する。

※ 担い手拡充のため、事業の実施主体に制約を設けないが、地域で少なくとも1事業者が実施する方策を検討する。

13