よむ、つかう、まなぶ。

資料2-1 地域における薬剤師サービスの提供について (76 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25300.html |

| 出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第4回 4/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

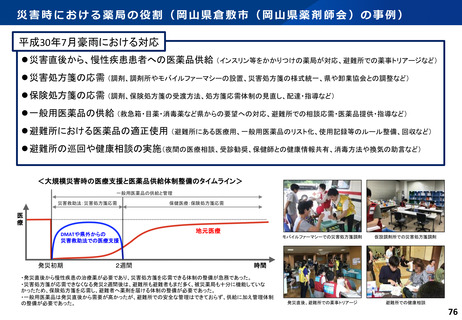

災害時における薬局の役割(岡山県倉敷市(岡山県薬剤師会)の事例)

平成30年7月豪雨における対応

災害直後から、慢性疾患患者への医薬品供給 (インスリン等をかかりつけの薬局が対応、避難所での薬事トリアージなど)

災害処方箋の応需 (調剤、調剤所やモバイルファーマシーの設置、災害処方箋の様式統一、県や卸業協会との調整など)

保険処方箋の応需 (調剤、保険処方箋の受渡方法、処方箋応需体制の見直し、配達・指導など)

一般用医薬品の供給 (救急箱・目薬・消毒薬など県からの要望への対応、避難所での相談応需・医薬品提供・指導など)

避難所における医薬品の適正使用 (避難所にある医療用、一般用医薬品のリスト化、使用記録等のルール整備、回収など)

避難所の巡回や健康相談の実施(夜間の医療相談、受診勧奨、保健師との健康情報共有、消毒方法や換気の助言など)

<大規模災害時の医療支援と医薬品供給体制整備のタイムライン>

一般用医薬品の供給と管理

災害救助法:災害処方箋応需

保健医療:保険処方箋応需

医

療

DMATや県外からの

災害救助法での医療支援

発災初期

2週間

地元医療

モバイルファーマシーでの災害処方箋調剤

仮設調剤所での災害処方箋調剤

発災直後、避難所での薬事トリアージ

避難所での健康相談

時間

・発災直後から慢性疾患の治療薬が必要であり、災害処方箋を応需できる体制の整備が急務であった。

・災害処方箋が応需できなくなる発災2週間後は、避難所も避難者もまだ多く、被災薬局も十分に機能していな

かったため、保険処方箋を応需し、避難者へ薬剤を届ける体制の整備が必要であった。

・一般用医薬品は発災直後から需要が高かったが、避難所での安全な管理はできておらず、供給に加え管理体制

の整備が必要であった。

76

平成30年7月豪雨における対応

災害直後から、慢性疾患患者への医薬品供給 (インスリン等をかかりつけの薬局が対応、避難所での薬事トリアージなど)

災害処方箋の応需 (調剤、調剤所やモバイルファーマシーの設置、災害処方箋の様式統一、県や卸業協会との調整など)

保険処方箋の応需 (調剤、保険処方箋の受渡方法、処方箋応需体制の見直し、配達・指導など)

一般用医薬品の供給 (救急箱・目薬・消毒薬など県からの要望への対応、避難所での相談応需・医薬品提供・指導など)

避難所における医薬品の適正使用 (避難所にある医療用、一般用医薬品のリスト化、使用記録等のルール整備、回収など)

避難所の巡回や健康相談の実施(夜間の医療相談、受診勧奨、保健師との健康情報共有、消毒方法や換気の助言など)

<大規模災害時の医療支援と医薬品供給体制整備のタイムライン>

一般用医薬品の供給と管理

災害救助法:災害処方箋応需

保健医療:保険処方箋応需

医

療

DMATや県外からの

災害救助法での医療支援

発災初期

2週間

地元医療

モバイルファーマシーでの災害処方箋調剤

仮設調剤所での災害処方箋調剤

発災直後、避難所での薬事トリアージ

避難所での健康相談

時間

・発災直後から慢性疾患の治療薬が必要であり、災害処方箋を応需できる体制の整備が急務であった。

・災害処方箋が応需できなくなる発災2週間後は、避難所も避難者もまだ多く、被災薬局も十分に機能していな

かったため、保険処方箋を応需し、避難者へ薬剤を届ける体制の整備が必要であった。

・一般用医薬品は発災直後から需要が高かったが、避難所での安全な管理はできておらず、供給に加え管理体制

の整備が必要であった。

76