よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料1】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける医療提供体制について (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57735.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第6回 5/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

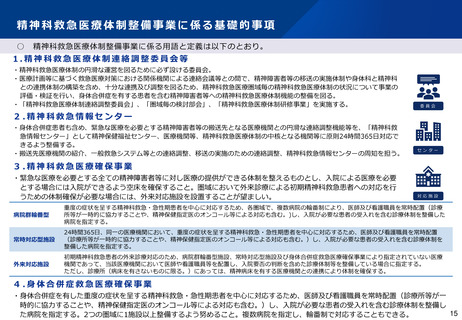

精神科救急医療体制整備事業に係る基礎的事項

○

精神科救急医療体制整備事業に係る用語と定義は以下のとおり。

1.精神科救急医療体制連絡調整委員会等

・精神科救急医療体制の円滑な運営を図るために必ず設ける委員会。

・医療計画等に基づく救急医療対策における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送の実施体制や身体科と精神科

との連携体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、精神科救急医療圏域毎の精神科救急医療体制の状況について事業の

評価・検証を行い、身体合併症を有する患者を含む精神障害者等への精神科救急医療体制機能の整備を図る。

・「精神科救急医療体制連絡調整委員会」、「圏域毎の検討部会」、「精神科救急医療体制研修事業」を実施する。

委員会

2.精神科救急情報センター

・身体合併症患者も含め、緊急な医療を必要とする精神障害者等の搬送先となる医療機関との円滑な連絡調整機能等を、「精神科救

急情報センター」として精神保健福祉センター、医療機関等、精神科救急医療体制の中核となる機関等に原則24時間365日対応で

きるよう整備する。

・搬送先医療機関の紹介、一般救急システム等との連絡調整、移送の実施のための連絡調整、精神科救急情報センターの周知を担う。

センター

3.精神科救急医療確保事業

・緊急な医療を必要とする全ての精神障害者等に対し医療の提供ができる体制を整えるものとし、入院による医療を必要

とする場合には入院ができるよう空床を確保すること。圏域において外来診療による初期精神科救急患者への対応を行

うための体制確保が必要な場合には、外来対応施設を設置することが望ましい。

対応施設

病院群輪番型

重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、各圏域で、複数病院の輪番制により、医師及び看護職員を常時配置(診療

所等が一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備した

病院を指定する。

常時対応型施設

24時間365日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置

(診療所等が一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を

整備した病院を指定する。

外来対応施設

初期精神科救急患者の外来診療対応のため、病院群輪番型施設、常時対応型施設及び身体合併症救急医療確保事業により指定されていない医療

機関であって、当該医療機関において医師や看護職員等を配置し、入院要否の判断を含めた診療体制等を整備している場合に指定する。

ただし、診療所(病床を有さないものに限る。)にあっては、精神病床を有する医療機関との連携により体制を確保する。

4.身体合併症救急医療確保事業

・身体合併症を有した重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置(診療所等が一

時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備し

15

た病院を指定する。2つの圏域に1施設以上整備するよう努めること。複数病院を指定し、輪番制で対応することもできる。

○

精神科救急医療体制整備事業に係る用語と定義は以下のとおり。

1.精神科救急医療体制連絡調整委員会等

・精神科救急医療体制の円滑な運営を図るために必ず設ける委員会。

・医療計画等に基づく救急医療対策における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送の実施体制や身体科と精神科

との連携体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、精神科救急医療圏域毎の精神科救急医療体制の状況について事業の

評価・検証を行い、身体合併症を有する患者を含む精神障害者等への精神科救急医療体制機能の整備を図る。

・「精神科救急医療体制連絡調整委員会」、「圏域毎の検討部会」、「精神科救急医療体制研修事業」を実施する。

委員会

2.精神科救急情報センター

・身体合併症患者も含め、緊急な医療を必要とする精神障害者等の搬送先となる医療機関との円滑な連絡調整機能等を、「精神科救

急情報センター」として精神保健福祉センター、医療機関等、精神科救急医療体制の中核となる機関等に原則24時間365日対応で

きるよう整備する。

・搬送先医療機関の紹介、一般救急システム等との連絡調整、移送の実施のための連絡調整、精神科救急情報センターの周知を担う。

センター

3.精神科救急医療確保事業

・緊急な医療を必要とする全ての精神障害者等に対し医療の提供ができる体制を整えるものとし、入院による医療を必要

とする場合には入院ができるよう空床を確保すること。圏域において外来診療による初期精神科救急患者への対応を行

うための体制確保が必要な場合には、外来対応施設を設置することが望ましい。

対応施設

病院群輪番型

重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、各圏域で、複数病院の輪番制により、医師及び看護職員を常時配置(診療

所等が一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備した

病院を指定する。

常時対応型施設

24時間365日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置

(診療所等が一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を

整備した病院を指定する。

外来対応施設

初期精神科救急患者の外来診療対応のため、病院群輪番型施設、常時対応型施設及び身体合併症救急医療確保事業により指定されていない医療

機関であって、当該医療機関において医師や看護職員等を配置し、入院要否の判断を含めた診療体制等を整備している場合に指定する。

ただし、診療所(病床を有さないものに限る。)にあっては、精神病床を有する医療機関との連携により体制を確保する。

4.身体合併症救急医療確保事業

・身体合併症を有した重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置(診療所等が一

時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含む。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備し

15

た病院を指定する。2つの圏域に1施設以上整備するよう努めること。複数病院を指定し、輪番制で対応することもできる。