よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編) (25 ページ)

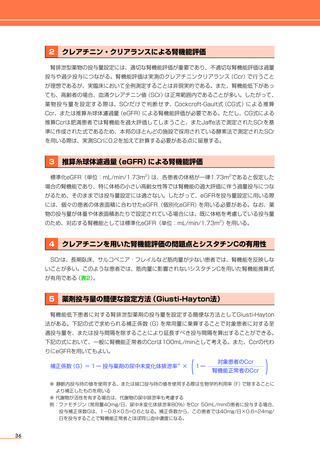

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)

BPSDの原因となりうる心身の要因や環境要因を検討し、対処する。薬剤がBPSD

を引き起こすこともあるため、関連が疑われる場合、まずは原因薬剤の中止を検討す

る。これらの対応で十分な効果が得られない場合は薬物療法を検討する。

薬物療法としては、症状に応じた薬剤の使用を検討する。

抗精神病薬は、幻覚、妄想、焦燥、興奮、攻撃などの症状に対して

使用を考慮してもよいが、抗精神病薬のBPSDへの使用は適応外使用

であることに留意する。定型抗精神病薬(ハロペリドール[セレネ

ース]

、クロルプロマジン[コントミン]

、レボメプロマジン[ヒルナ

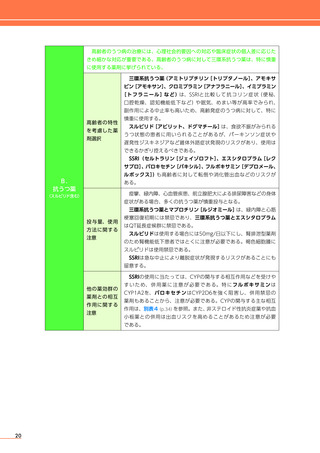

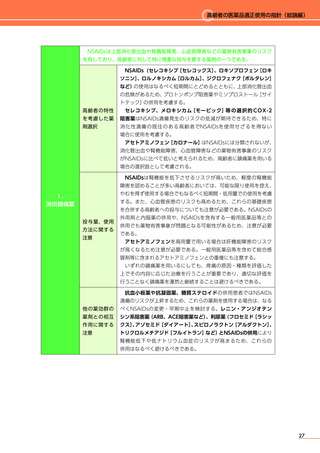

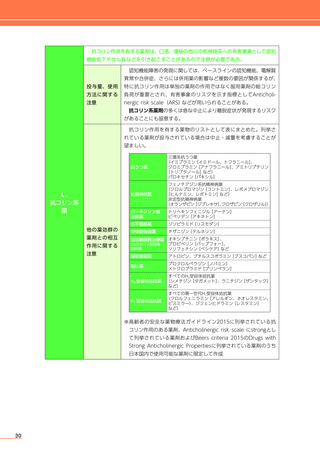

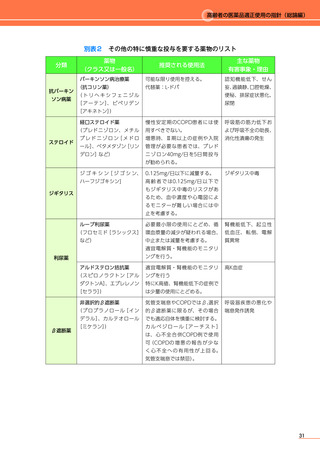

高齢者の特性

を考慮した薬

剤選択

ミン、レボトミン]など)の使用はできるだけ控え、非定型抗精神病薬

(リスペリドン[リスパダール]

、オランザピン[ジプレキサ]

、アリ

ピプラゾール[エビリファイ]、クエチアピン[セロクエル]など)は

必要最小限の使用にとどめる。

抑肝散が使用されることがあるが、甘草が含まれるため、偽アルド

ステロン症による低カリウム血症に注意する。

抗うつ薬が認知症のうつ状態に用いられる場合がある。三環系抗

うつ薬は、認知障害のさらなる悪化のリスクがあるためできる限り

使用は控えるべきである。

C.

BPSD

治療薬

抗精神病薬は、認知症患者への使用で脳血管障害および死亡率が

上昇すると報告があるため、リスクベネフィットを考慮し、有害事象

に留意しながら使用する。認知機能低下、錐体外路症状、転倒、誤嚥、

過鎮静等の発現に注意し、低用量から効果をみながら漸増する。効果

が認められても漫然と続けず、適宜漸減、中止できるか検討する。

投与量、使用

方法に関する

注意

半減期の長い薬剤は中止後も有害事象が遷延することがあるので

注意が必要である。

非定型抗精神病薬には血糖値上昇のリスクがあり、クエチアピン

とオランザピンは糖尿病患者への投与は禁忌である。

ブチロフェノン系(ハロペリドールなど)はパーキンソン病に禁忌

である。

抗精神病薬や抗うつ薬の多くは肝代謝であり、高齢者では通常量

より少ない量から開始することが望ましい。また、てんかん発作の

閾値の低下を起こすことがある。

他の薬効群の

薬剤との相互

作用に関する

注意

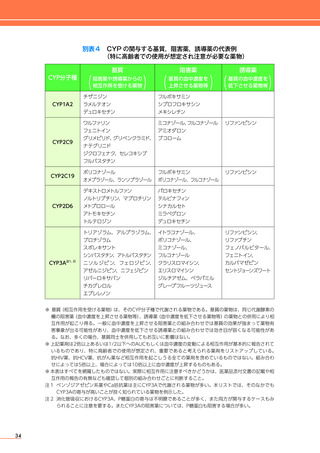

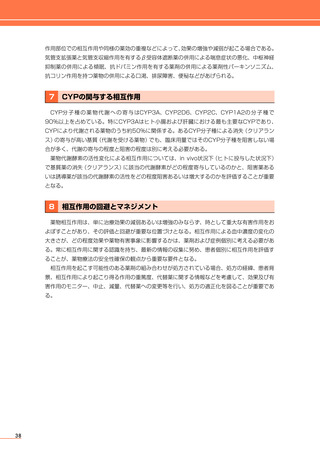

抗精神病薬や抗うつ薬の多くは主にCYPによる肝代謝を受け、

CYPの関与する相互作用に注意が必要である。CYPの関与する主な

相互作用は別表4(p.34)を参照。

21

BPSDの原因となりうる心身の要因や環境要因を検討し、対処する。薬剤がBPSD

を引き起こすこともあるため、関連が疑われる場合、まずは原因薬剤の中止を検討す

る。これらの対応で十分な効果が得られない場合は薬物療法を検討する。

薬物療法としては、症状に応じた薬剤の使用を検討する。

抗精神病薬は、幻覚、妄想、焦燥、興奮、攻撃などの症状に対して

使用を考慮してもよいが、抗精神病薬のBPSDへの使用は適応外使用

であることに留意する。定型抗精神病薬(ハロペリドール[セレネ

ース]

、クロルプロマジン[コントミン]

、レボメプロマジン[ヒルナ

高齢者の特性

を考慮した薬

剤選択

ミン、レボトミン]など)の使用はできるだけ控え、非定型抗精神病薬

(リスペリドン[リスパダール]

、オランザピン[ジプレキサ]

、アリ

ピプラゾール[エビリファイ]、クエチアピン[セロクエル]など)は

必要最小限の使用にとどめる。

抑肝散が使用されることがあるが、甘草が含まれるため、偽アルド

ステロン症による低カリウム血症に注意する。

抗うつ薬が認知症のうつ状態に用いられる場合がある。三環系抗

うつ薬は、認知障害のさらなる悪化のリスクがあるためできる限り

使用は控えるべきである。

C.

BPSD

治療薬

抗精神病薬は、認知症患者への使用で脳血管障害および死亡率が

上昇すると報告があるため、リスクベネフィットを考慮し、有害事象

に留意しながら使用する。認知機能低下、錐体外路症状、転倒、誤嚥、

過鎮静等の発現に注意し、低用量から効果をみながら漸増する。効果

が認められても漫然と続けず、適宜漸減、中止できるか検討する。

投与量、使用

方法に関する

注意

半減期の長い薬剤は中止後も有害事象が遷延することがあるので

注意が必要である。

非定型抗精神病薬には血糖値上昇のリスクがあり、クエチアピン

とオランザピンは糖尿病患者への投与は禁忌である。

ブチロフェノン系(ハロペリドールなど)はパーキンソン病に禁忌

である。

抗精神病薬や抗うつ薬の多くは肝代謝であり、高齢者では通常量

より少ない量から開始することが望ましい。また、てんかん発作の

閾値の低下を起こすことがある。

他の薬効群の

薬剤との相互

作用に関する

注意

抗精神病薬や抗うつ薬の多くは主にCYPによる肝代謝を受け、

CYPの関与する相互作用に注意が必要である。CYPの関与する主な

相互作用は別表4(p.34)を参照。

21