よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

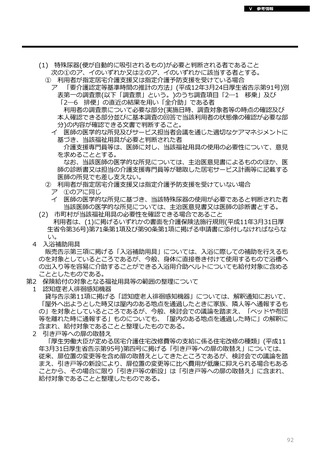

Ⅰ

はしがき

Ⅰ はしがき

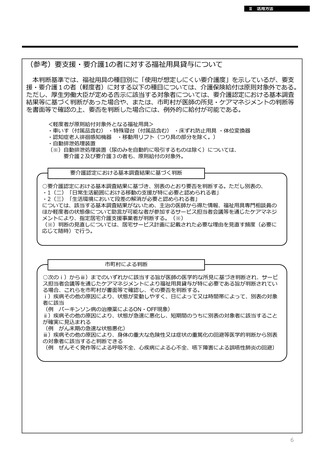

介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者又

は要支援者(以下「要介護者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者

等の機能訓練(※)のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもので

ある。

※「機能訓練のための用具」とは、単に機能訓練のためだけでなく、前述の日常生活上の便宜を図るための用具

であることに留意することが必要。

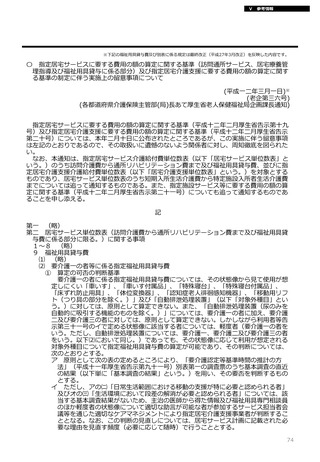

「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」が平成16年に作成された背景には、介護保険

の福祉用具が要介護者等の日常生活を支える道具として急速に普及、定着していた一方で、要介

護度の軽い者に対する特殊寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像からその必要性が想定しに

くい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例も見受けられ

たことがあった。そこで、福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、使用が想定しにく

い福祉用具等が示された。今回の「介護保険における福祉用具の選定判断基準 改訂案」(以下

「本判断基準」という。)は、令和4年9月に、厚生労働省が開催する「介護保険制度における福

祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において、平成16年以降に新たに給付対象となった福祉

用具に関する記載の追加、福祉用具の選定等における妥当性の判断に資する情報、多職種協働の

促進等の観点から、見直しの必要性について取りまとめられたことを踏まえ、令和5年度厚生労働

省老人保健健康増進等事業(以下「本事業」という。)で作成することとなったものである。本

事業では、文献調査や福祉用具の利用事例・事故・ヒヤリハット事例の調査、有識者へのヒアリ

ング調査を実施し、有識者から構成される検討委員会、ワーキンググループ、地域検討会といっ

た複数の会議体にて協議を重ね、本判断基準を作成している。

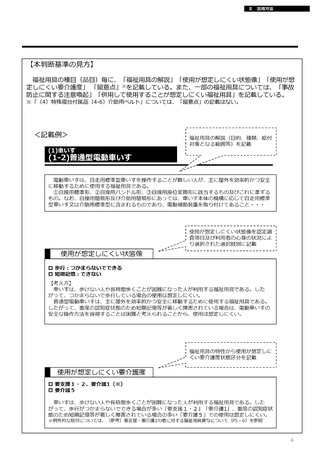

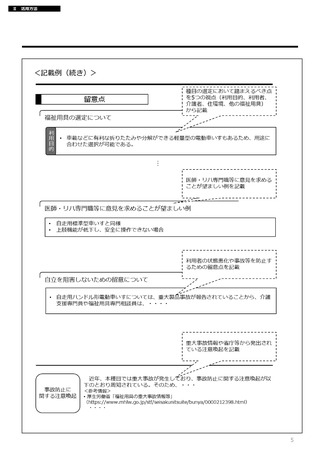

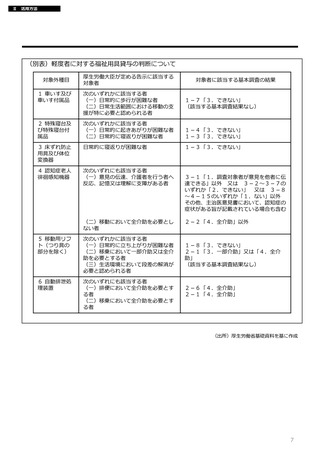

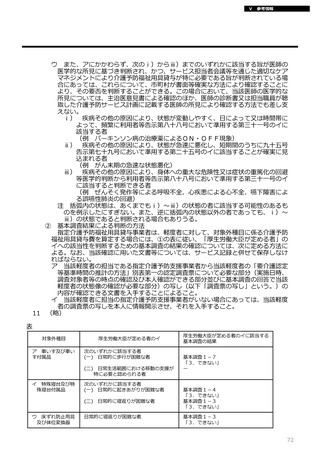

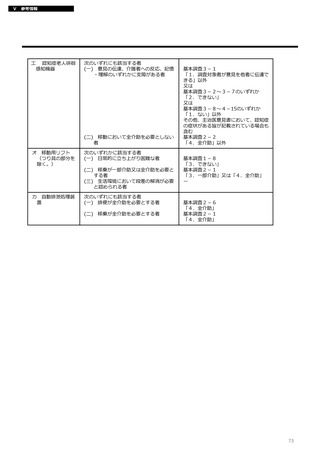

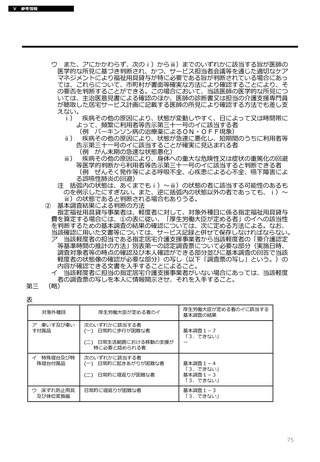

本判断基準の基本的な構成は、個々の福祉用具毎に福祉用具の特性、利用者の状態から判断し

て、明らかに「使用が想定しにくい状態像」及び「使用が想定しにくい要介護度」、「留意点」

となっている。なお、本判断基準における「使用が想定しにくい状態像」は、要介護認定におけ

る認定調査項目及び利用者の心身の状況により選択された選択肢別に整理し、「留意点」を新た

に追加した。介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合や福祉用具専門相

談員をはじめとする福祉用具に関わる専門職(※)が福祉用具に関連するサービスを提供する際

には、本判断基準を活用していただきたい。併せて参考情報も示した福祉用具の事故・ヒヤリ

ハット関連情報や商品情報および解説を参照するなど、安全性を確保しつつ、福祉用具の特性と

利用者の心身状況や環境に適応した、適正な福祉用具の選定に役立てていただくことを期待する。

※「福祉用具に関わる専門職」とは、医師、看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、訪問介護員等と

いった、利用者に関わりのある専門職を指している。

また、本判断基準で示しているのは、福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安(ガイドライ

ン)であって、本判断基準に示す福祉用具の使用が想定しにくいとされる場合であっても、個別

の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、使用が考えられる場合もあることは、引き

続き留意する必要がある。

なお、本判断基準は今後、さらに福祉用具の調査・研究、利用事例、事故・ヒヤリハット情報

の収集・整理を行い、検証することによって、福祉用具給付の判断基準の追加や見直しを適宜

行っていくものである。

2

はしがき

Ⅰ はしがき

介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者又

は要支援者(以下「要介護者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者

等の機能訓練(※)のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもので

ある。

※「機能訓練のための用具」とは、単に機能訓練のためだけでなく、前述の日常生活上の便宜を図るための用具

であることに留意することが必要。

「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」が平成16年に作成された背景には、介護保険

の福祉用具が要介護者等の日常生活を支える道具として急速に普及、定着していた一方で、要介

護度の軽い者に対する特殊寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像からその必要性が想定しに

くい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例も見受けられ

たことがあった。そこで、福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、使用が想定しにく

い福祉用具等が示された。今回の「介護保険における福祉用具の選定判断基準 改訂案」(以下

「本判断基準」という。)は、令和4年9月に、厚生労働省が開催する「介護保険制度における福

祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において、平成16年以降に新たに給付対象となった福祉

用具に関する記載の追加、福祉用具の選定等における妥当性の判断に資する情報、多職種協働の

促進等の観点から、見直しの必要性について取りまとめられたことを踏まえ、令和5年度厚生労働

省老人保健健康増進等事業(以下「本事業」という。)で作成することとなったものである。本

事業では、文献調査や福祉用具の利用事例・事故・ヒヤリハット事例の調査、有識者へのヒアリ

ング調査を実施し、有識者から構成される検討委員会、ワーキンググループ、地域検討会といっ

た複数の会議体にて協議を重ね、本判断基準を作成している。

本判断基準の基本的な構成は、個々の福祉用具毎に福祉用具の特性、利用者の状態から判断し

て、明らかに「使用が想定しにくい状態像」及び「使用が想定しにくい要介護度」、「留意点」

となっている。なお、本判断基準における「使用が想定しにくい状態像」は、要介護認定におけ

る認定調査項目及び利用者の心身の状況により選択された選択肢別に整理し、「留意点」を新た

に追加した。介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合や福祉用具専門相

談員をはじめとする福祉用具に関わる専門職(※)が福祉用具に関連するサービスを提供する際

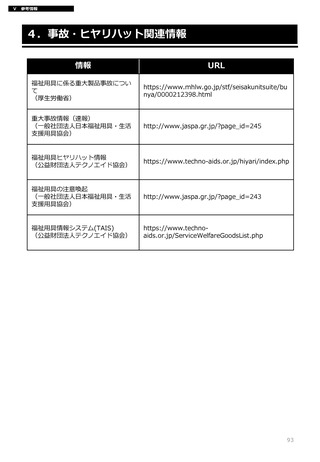

には、本判断基準を活用していただきたい。併せて参考情報も示した福祉用具の事故・ヒヤリ

ハット関連情報や商品情報および解説を参照するなど、安全性を確保しつつ、福祉用具の特性と

利用者の心身状況や環境に適応した、適正な福祉用具の選定に役立てていただくことを期待する。

※「福祉用具に関わる専門職」とは、医師、看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、訪問介護員等と

いった、利用者に関わりのある専門職を指している。

また、本判断基準で示しているのは、福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安(ガイドライ

ン)であって、本判断基準に示す福祉用具の使用が想定しにくいとされる場合であっても、個別

の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、使用が考えられる場合もあることは、引き

続き留意する必要がある。

なお、本判断基準は今後、さらに福祉用具の調査・研究、利用事例、事故・ヒヤリハット情報

の収集・整理を行い、検証することによって、福祉用具給付の判断基準の追加や見直しを適宜

行っていくものである。

2