よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議とりまとめ (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/dai1/gijisidai.html |

| 出典情報 | 認知症施策推進本部(第1回 1/26)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

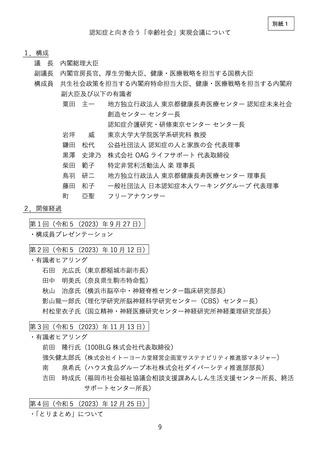

認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議

令

和

5

参考資料2

とりまとめ

年

1

2

月

2

5

日

認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議

はじめに

○

我が国においては、急速な高齢化の進展に伴い、令和7(2025)年には約 700 万人、65 歳

以上高齢者の約5人に1人が認知症となると見込まれている 1。認知症は誰もがなり得るもの

との認識の下、政府において、平成 27(2015)年の「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢

者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)、令和元(2019)年の「認知症

○

施策推進大綱」 2等を策定し、取組を進めてきた。

こうした中、我が国としての認知症施策のあるべき姿が、認知症の人が尊厳を保持しつつ

希望を持って暮らすことができること、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能力を

十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下

「共生社会」という。)の実現を推進することであること等を内容とする法律が超党派の「共

生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟」において、認知症の本人やその家族、その

他関係者の間での熱心な議論の末にとりまとめられ、令和5(2023)年6月に「共生社会の

実現を推進するための認知症基本法」(以下「認知症基本法」という。)が国会において成立

した。

○

政府としては、こうした動きに呼応し、内閣総理大臣等が本年8月に認知症デイサービス

事業所を訪問し、認知症の本人やその家族の方々などと直接意見交換を行い、9月 13 日には

内閣総理大臣が、高齢化によって認知症の患者が増える中で、認知症の方が尊厳、希望を持

って暮らすことができる社会をつくることが喫緊の課題であることを表明した。この意見交

換などを通じて、共生社会、安心して年を重ねることができる「幸齢社会」の実現に向け、

認知症の本人やその家族、有識者の声に丁寧に耳を傾け、政策に反映することの重要性が改

めて確認されたことから、認知症基本法の施行に先立ち、内閣総理大臣を議長とする本会議

が本年9月 27 日に設置された。

○

本会議では、認知症の本人や家族を構成員とし、内閣総理大臣が直接その言葉を聴く機会

を設けたほか、さらに有識者を追加し合計8名を構成員とし、積極的かつ活発な議論を行っ

た。さらに、地域で認知症施策に取り組む地方自治体、認知症関係の研究開発に取り組む研

究者、認知症の人の居場所づくり・社会参加を進める実践者、認知症バリアフリーを進める

1

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成 26(2014)年度厚生労働科学研究費補

助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)

。本研究では、長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている福岡

県久山町の値から推計した有病率割合を 2012 年における認知症の推定有病者数約 462 万人にあてはめた場

合の数を推計。

「認知症施策推進大綱」

(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議)においては、認知症の発症を

2

遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視

しながら、

「共生」 と「予防」 を車の両輪として施策を推進。

1

令

和

5

参考資料2

とりまとめ

年

1

2

月

2

5

日

認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議

はじめに

○

我が国においては、急速な高齢化の進展に伴い、令和7(2025)年には約 700 万人、65 歳

以上高齢者の約5人に1人が認知症となると見込まれている 1。認知症は誰もがなり得るもの

との認識の下、政府において、平成 27(2015)年の「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢

者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)、令和元(2019)年の「認知症

○

施策推進大綱」 2等を策定し、取組を進めてきた。

こうした中、我が国としての認知症施策のあるべき姿が、認知症の人が尊厳を保持しつつ

希望を持って暮らすことができること、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能力を

十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下

「共生社会」という。)の実現を推進することであること等を内容とする法律が超党派の「共

生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟」において、認知症の本人やその家族、その

他関係者の間での熱心な議論の末にとりまとめられ、令和5(2023)年6月に「共生社会の

実現を推進するための認知症基本法」(以下「認知症基本法」という。)が国会において成立

した。

○

政府としては、こうした動きに呼応し、内閣総理大臣等が本年8月に認知症デイサービス

事業所を訪問し、認知症の本人やその家族の方々などと直接意見交換を行い、9月 13 日には

内閣総理大臣が、高齢化によって認知症の患者が増える中で、認知症の方が尊厳、希望を持

って暮らすことができる社会をつくることが喫緊の課題であることを表明した。この意見交

換などを通じて、共生社会、安心して年を重ねることができる「幸齢社会」の実現に向け、

認知症の本人やその家族、有識者の声に丁寧に耳を傾け、政策に反映することの重要性が改

めて確認されたことから、認知症基本法の施行に先立ち、内閣総理大臣を議長とする本会議

が本年9月 27 日に設置された。

○

本会議では、認知症の本人や家族を構成員とし、内閣総理大臣が直接その言葉を聴く機会

を設けたほか、さらに有識者を追加し合計8名を構成員とし、積極的かつ活発な議論を行っ

た。さらに、地域で認知症施策に取り組む地方自治体、認知症関係の研究開発に取り組む研

究者、認知症の人の居場所づくり・社会参加を進める実践者、認知症バリアフリーを進める

1

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成 26(2014)年度厚生労働科学研究費補

助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)

。本研究では、長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている福岡

県久山町の値から推計した有病率割合を 2012 年における認知症の推定有病者数約 462 万人にあてはめた場

合の数を推計。

「認知症施策推進大綱」

(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議)においては、認知症の発症を

2

遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視

しながら、

「共生」 と「予防」 を車の両輪として施策を推進。

1