よむ、つかう、まなぶ。

資料7 中室構成員提出資料 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/gijishidai1.html |

| 出典情報 | デジタル行財政改革会議(第1回 10/11)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

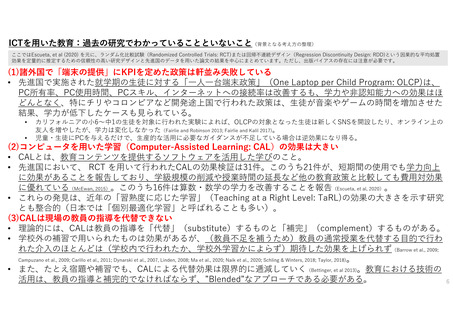

ICTを⽤いた教育:過去の研究でわかっていることといないこと(背景となる考え⽅の整理)

ここではEscueta, et al (2020) を元に、ランダム化⽐較試験(Randomized Controlled Trials: RCT)または回帰不連続デザイン(Regression Discontinuity Design: RDD)という因果的な平均処置

効果を定量的に推定するための信頼性の⾼い研究デザインと先進国のデータを⽤いた論⽂の結果を中⼼にまとめています。ただし、出版バイアスの存在には注意が必要です。

(1)諸外国で「端末の提供」にKPIを定めた政策は軒並み失敗している

• 先進国で実施された就学期の⽣徒に対する「⼀⼈⼀台端末政策」(One Laptop per Child Program: OLCP)は、

PC所有率、PC使⽤時間、PCスキル、インターネットへの接続率は改善するも、学⼒や⾮認知能⼒への効果はほ

どんとなく、特にチリやコロンビアなど開発途上国で⾏われた政策は、⽣徒が⾳楽やゲームの時間を増加させた

結果、学⼒が低下したケースも⾒られている。

•

•

カリフォルニアの⼩6〜中1の⽣徒を対象に⾏われた実験によれば、OLCPの対象となった⽣徒は新しくSNSを開設したり、オンライン上の

友⼈を増やしたが、学⼒は変化しなかった(Fairlie and Robinson 2013; Fairlie and Kalil 2017)。

児童・⽣徒にPCを与えるだけで、⽣産的な活⽤に必要なガイダンスが不⾜している場合は逆効果になり得る。

(2)コンピュータを⽤いた学習(Computer-Assisted Learning: CAL)の効果は⼤きい

• CALとは、教育コンテンツを提供するソフトウェアを活⽤した学びのこと。

• 先進国において、 RCT を⽤いて⾏われたCALの効果検証は31件。このうち21件が、短期間の使⽤でも学⼒向上

に効果があることを報告しており、学級規模の削減や授業時間の延⻑など他の教育政策と⽐較しても費⽤対効果

に優れている(McEwan, 2015)。このうち16件は算数・数学の学⼒を改善することを報告(Escueta, et al, 2020)。

• これらの発⾒は、近年の「習熟度に応じた学習」(Teaching at a Right Level: TaRL)の効果の⼤きさを⽰す研究

とも整合的(⽇本では「個別最適化学習」と呼ばれることも多い)。

(3)CALは現場の教員の指導を代替できない

• 理論的には、CALは教員の指導を「代替」(substitute)するものと「補完」(complement)するものがある。

• 学校外の補習で⽤いられたものは効果があるが、(教員不⾜を補うため)教員の通常授業を代替する⽬的で⾏わ

れた介⼊のほとんどは(学校内で⾏われたか、学校外学習かによらず)期待した効果を上げられず(Barrow et al., 2009;

Campuzano et al., 2009; Carillo et al., 2011; Dynarski et al., 2007, Linden, 2008; Ma et al., 2020; Naik et al., 2020; Schling & Winters, 2018; Taylor, 2018)。

• また、たとえ宿題や補習でも、CALによる代替効果は限界的に逓減していく(Bettinger, et al 2013)。教育における技術の

活⽤は、教員の指導と補完的でなければならず、”Blended”なアプローチである必要がある。

6

ここではEscueta, et al (2020) を元に、ランダム化⽐較試験(Randomized Controlled Trials: RCT)または回帰不連続デザイン(Regression Discontinuity Design: RDD)という因果的な平均処置

効果を定量的に推定するための信頼性の⾼い研究デザインと先進国のデータを⽤いた論⽂の結果を中⼼にまとめています。ただし、出版バイアスの存在には注意が必要です。

(1)諸外国で「端末の提供」にKPIを定めた政策は軒並み失敗している

• 先進国で実施された就学期の⽣徒に対する「⼀⼈⼀台端末政策」(One Laptop per Child Program: OLCP)は、

PC所有率、PC使⽤時間、PCスキル、インターネットへの接続率は改善するも、学⼒や⾮認知能⼒への効果はほ

どんとなく、特にチリやコロンビアなど開発途上国で⾏われた政策は、⽣徒が⾳楽やゲームの時間を増加させた

結果、学⼒が低下したケースも⾒られている。

•

•

カリフォルニアの⼩6〜中1の⽣徒を対象に⾏われた実験によれば、OLCPの対象となった⽣徒は新しくSNSを開設したり、オンライン上の

友⼈を増やしたが、学⼒は変化しなかった(Fairlie and Robinson 2013; Fairlie and Kalil 2017)。

児童・⽣徒にPCを与えるだけで、⽣産的な活⽤に必要なガイダンスが不⾜している場合は逆効果になり得る。

(2)コンピュータを⽤いた学習(Computer-Assisted Learning: CAL)の効果は⼤きい

• CALとは、教育コンテンツを提供するソフトウェアを活⽤した学びのこと。

• 先進国において、 RCT を⽤いて⾏われたCALの効果検証は31件。このうち21件が、短期間の使⽤でも学⼒向上

に効果があることを報告しており、学級規模の削減や授業時間の延⻑など他の教育政策と⽐較しても費⽤対効果

に優れている(McEwan, 2015)。このうち16件は算数・数学の学⼒を改善することを報告(Escueta, et al, 2020)。

• これらの発⾒は、近年の「習熟度に応じた学習」(Teaching at a Right Level: TaRL)の効果の⼤きさを⽰す研究

とも整合的(⽇本では「個別最適化学習」と呼ばれることも多い)。

(3)CALは現場の教員の指導を代替できない

• 理論的には、CALは教員の指導を「代替」(substitute)するものと「補完」(complement)するものがある。

• 学校外の補習で⽤いられたものは効果があるが、(教員不⾜を補うため)教員の通常授業を代替する⽬的で⾏わ

れた介⼊のほとんどは(学校内で⾏われたか、学校外学習かによらず)期待した効果を上げられず(Barrow et al., 2009;

Campuzano et al., 2009; Carillo et al., 2011; Dynarski et al., 2007, Linden, 2008; Ma et al., 2020; Naik et al., 2020; Schling & Winters, 2018; Taylor, 2018)。

• また、たとえ宿題や補習でも、CALによる代替効果は限界的に逓減していく(Bettinger, et al 2013)。教育における技術の

活⽤は、教員の指導と補完的でなければならず、”Blended”なアプローチである必要がある。

6