よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4 現場の薬剤師との意見交換会の概要 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

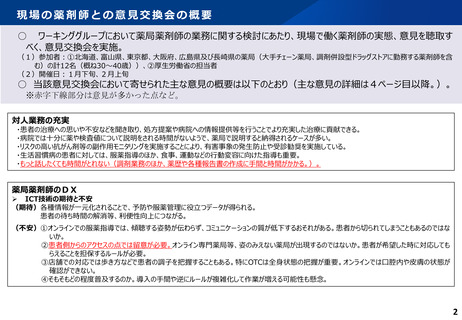

現場の薬剤師との意見交換会の概要

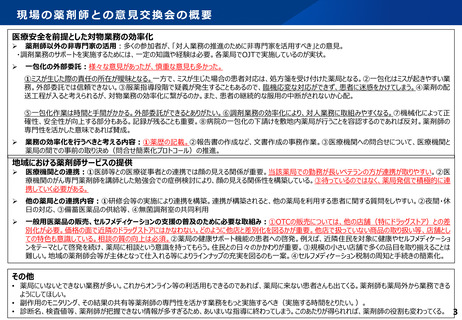

医療安全を前提とした対物業務の効率化

薬剤師以外の非専門家の活用:多くの参加者が、「対人業務の推進のために非専門家を活用すべき」との意見。

・調剤業務のサポートを実施するためには、一定の知識や経験は必要。各薬局でOJTで実施しているのが実状。

一包化の外部委託:様々な意見があったが、慎重な意見も多かった。

①ミスが生じた際の責任の所在が曖昧となる。一方で、ミスが生じた場合の患者対応は、処方箋を受け付けた薬局となる。②一包化はミスが起きやすい業

務。外部委託では信頼できない。③服薬指導段階で疑義が発生することもあるので、臨機応変な対応ができず、患者に迷惑をかけてしまう。④薬剤の配

送工程が入ると考えられるが、対物業務の効率化に繋がるのか。また、患者の継続的な服用の中断がされないか心配。

⑤一包化作業は時間と手間がかかる。外部委託ができるとありがたい。⑥調剤業務の効率化により、対人業務に取組みやすくなる。⑦機械化によって正

確性、安全性が向上する部分もある。記録が残ることも重要。⑧病院の一包化の下請けを敷地内薬局が行うことを容認するのであれば反対。薬剤師の

専門性を活かした意味であれば賛成。

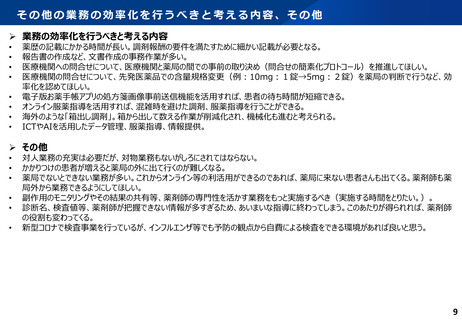

業務の効率化を行うべきと考える内容:①薬歴の記載。②報告書の作成など、文書作成の事務作業。③医療機関への問合せについて、医療機関と

薬局の間での事前の取り決め(問合せ簡素化プロトコール)の推進。

地域における薬剤師サービスの提供

医療機関との連携:①医師等との医療従事者との連携では顔の見える関係が重要。当該薬局での勤務が長いベテランの方が連携が取りやすい。②医

療機関のがん専門薬剤師を講師とした勉強会での症例検討により、顔の見える関係性を構築している。③待っているのではなく、薬局発信で積極的に連

携していく必要がある。

他の薬局との連携内容:①研修会等の実施により連携を構築。連携が構築されると、他の薬局を利用する患者に関する質問をしやすい。②夜間・休

日の対応、③備蓄医薬品の供給等、④無菌調剤室の共同利用

一般用医薬品の販売、セルフメディケーションの支援の普及のために必要な取組み:①OTCの販売については、他の店舗(特にドラッグストア)との差

別化が必要。価格の面で近隣のドラッグストアにはかなわない。どのように他店と差別化を図るかが重要。他店で扱っていない商品の取り扱い等、店舗とし

ての特色も意識している。相談の質の向上は必須。②薬局の健康サポート機能の患者への啓発。例えば、近隣住民を対象に健康やセルフメディケーショ

ンをテーマとして啓発を続け、薬局に相談という意識を持ってもらう。住民との日々のかかわりが重要。③規模の小さい店舗で多くの品目を取り揃えることは

難しい。地域の薬剤師会等が主体となって仕入れる等によりラインナップの充実を図るのも一案。④セルフメディケーション税制の周知と手続きの簡素化。

その他

• 薬局にいないとできない業務が多い。これからオンライン等の利活用もできるのであれば、薬局に来ない患者さんも出てくる。薬剤師も薬局外から業務できる

ようにしてほしい。

• 副作用のモニタリング、その結果の共有等薬剤師の専門性を活かす業務をもっと実施するべき(実施する時間をとりたい。)。

• 診断名、検査値等、薬剤師が把握できない情報が多すぎるため、あいまいな指導に終わってしまう。このあたりが得られれば、薬剤師の役割も変わってくる。

3

医療安全を前提とした対物業務の効率化

薬剤師以外の非専門家の活用:多くの参加者が、「対人業務の推進のために非専門家を活用すべき」との意見。

・調剤業務のサポートを実施するためには、一定の知識や経験は必要。各薬局でOJTで実施しているのが実状。

一包化の外部委託:様々な意見があったが、慎重な意見も多かった。

①ミスが生じた際の責任の所在が曖昧となる。一方で、ミスが生じた場合の患者対応は、処方箋を受け付けた薬局となる。②一包化はミスが起きやすい業

務。外部委託では信頼できない。③服薬指導段階で疑義が発生することもあるので、臨機応変な対応ができず、患者に迷惑をかけてしまう。④薬剤の配

送工程が入ると考えられるが、対物業務の効率化に繋がるのか。また、患者の継続的な服用の中断がされないか心配。

⑤一包化作業は時間と手間がかかる。外部委託ができるとありがたい。⑥調剤業務の効率化により、対人業務に取組みやすくなる。⑦機械化によって正

確性、安全性が向上する部分もある。記録が残ることも重要。⑧病院の一包化の下請けを敷地内薬局が行うことを容認するのであれば反対。薬剤師の

専門性を活かした意味であれば賛成。

業務の効率化を行うべきと考える内容:①薬歴の記載。②報告書の作成など、文書作成の事務作業。③医療機関への問合せについて、医療機関と

薬局の間での事前の取り決め(問合せ簡素化プロトコール)の推進。

地域における薬剤師サービスの提供

医療機関との連携:①医師等との医療従事者との連携では顔の見える関係が重要。当該薬局での勤務が長いベテランの方が連携が取りやすい。②医

療機関のがん専門薬剤師を講師とした勉強会での症例検討により、顔の見える関係性を構築している。③待っているのではなく、薬局発信で積極的に連

携していく必要がある。

他の薬局との連携内容:①研修会等の実施により連携を構築。連携が構築されると、他の薬局を利用する患者に関する質問をしやすい。②夜間・休

日の対応、③備蓄医薬品の供給等、④無菌調剤室の共同利用

一般用医薬品の販売、セルフメディケーションの支援の普及のために必要な取組み:①OTCの販売については、他の店舗(特にドラッグストア)との差

別化が必要。価格の面で近隣のドラッグストアにはかなわない。どのように他店と差別化を図るかが重要。他店で扱っていない商品の取り扱い等、店舗とし

ての特色も意識している。相談の質の向上は必須。②薬局の健康サポート機能の患者への啓発。例えば、近隣住民を対象に健康やセルフメディケーショ

ンをテーマとして啓発を続け、薬局に相談という意識を持ってもらう。住民との日々のかかわりが重要。③規模の小さい店舗で多くの品目を取り揃えることは

難しい。地域の薬剤師会等が主体となって仕入れる等によりラインナップの充実を図るのも一案。④セルフメディケーション税制の周知と手続きの簡素化。

その他

• 薬局にいないとできない業務が多い。これからオンライン等の利活用もできるのであれば、薬局に来ない患者さんも出てくる。薬剤師も薬局外から業務できる

ようにしてほしい。

• 副作用のモニタリング、その結果の共有等薬剤師の専門性を活かす業務をもっと実施するべき(実施する時間をとりたい。)。

• 診断名、検査値等、薬剤師が把握できない情報が多すぎるため、あいまいな指導に終わってしまう。このあたりが得られれば、薬剤師の役割も変わってくる。

3