よむ、つかう、まなぶ。

薬-4○関係業界からの意見聴取について (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

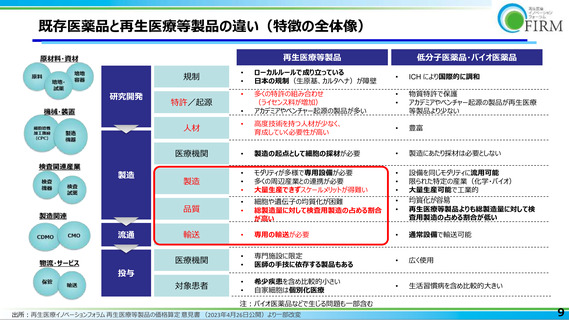

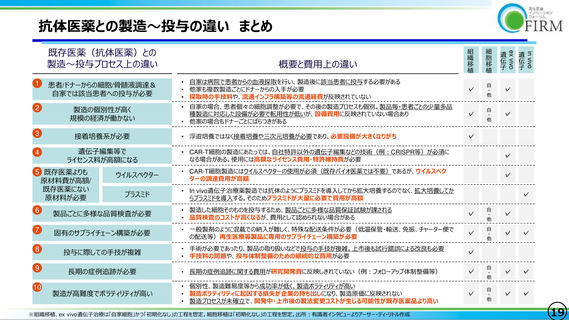

既存医薬品と再生医療等製品の違い(特徴の全体像)

再生医療等製品

規制

研究開発

特許/起源

•

•

ローカルルールで成り立っている

日本の規制(生原基、カルタヘナ)が障壁

•

ICH により国際的に調和

•

多くの特許の組み合わせ

(ライセンス料が増加)

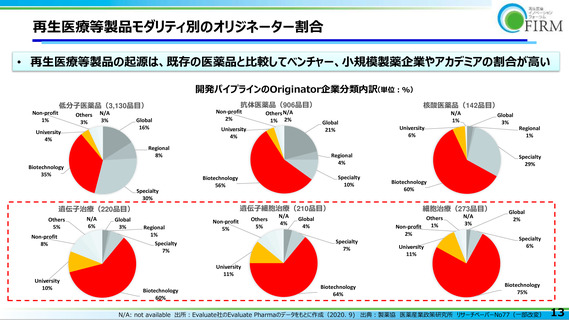

アカデミアやベンチャー起源の製品が多い

•

•

物質特許で保護

アカデミアやベンチャー起源の製品が再生医療

等製品より少ない

•

製造

流通

低分子医薬品・バイオ医薬品

人材

•

高度技術を持つ人材が少なく、

育成していく必要性が高い

•

豊富

医療機関

•

製造の起点として細胞の採材が必要

•

製造にあたり採材は必要としない

製造

•

•

•

モダリティが多様で専用設備が必要

多くの周辺産業との連携が必要

大量生産できずスケールメリットが得難い

品質

•

•

細胞や遺伝子の均質化が困難

総製造量に対して検査用製造の占める割合

が高い

•

•

•

•

•

設備を同じモダリティに流用可能

限られた特定の産業(化学・バイオ)

大量生産可能で工業的

均質化が容易

再生医療等製品よりも総製造量に対して検

査用製造の占める割合が低い

輸送

•

専用の輸送が必要

•

通常設備で輸送可能

医療機関

•

•

専門施設に限定

医師の手技に依存する製品もある

•

広く使用

対象患者

•

•

希少疾患を含め比較的小さい

自家細胞は個別化医療

•

生活習慣病を含め比較的大きい

投与

注:バイオ医薬品などで生じる問題も一部含む

出所:再生医療イノベーションフォラム 再生医療等製品の価格算定 意見書 (2023年4月26日公開)より一部改変

9

再生医療等製品

規制

研究開発

特許/起源

•

•

ローカルルールで成り立っている

日本の規制(生原基、カルタヘナ)が障壁

•

ICH により国際的に調和

•

多くの特許の組み合わせ

(ライセンス料が増加)

アカデミアやベンチャー起源の製品が多い

•

•

物質特許で保護

アカデミアやベンチャー起源の製品が再生医療

等製品より少ない

•

製造

流通

低分子医薬品・バイオ医薬品

人材

•

高度技術を持つ人材が少なく、

育成していく必要性が高い

•

豊富

医療機関

•

製造の起点として細胞の採材が必要

•

製造にあたり採材は必要としない

製造

•

•

•

モダリティが多様で専用設備が必要

多くの周辺産業との連携が必要

大量生産できずスケールメリットが得難い

品質

•

•

細胞や遺伝子の均質化が困難

総製造量に対して検査用製造の占める割合

が高い

•

•

•

•

•

設備を同じモダリティに流用可能

限られた特定の産業(化学・バイオ)

大量生産可能で工業的

均質化が容易

再生医療等製品よりも総製造量に対して検

査用製造の占める割合が低い

輸送

•

専用の輸送が必要

•

通常設備で輸送可能

医療機関

•

•

専門施設に限定

医師の手技に依存する製品もある

•

広く使用

対象患者

•

•

希少疾患を含め比較的小さい

自家細胞は個別化医療

•

生活習慣病を含め比較的大きい

投与

注:バイオ医薬品などで生じる問題も一部含む

出所:再生医療イノベーションフォラム 再生医療等製品の価格算定 意見書 (2023年4月26日公開)より一部改変

9