よむ、つかう、まなぶ。

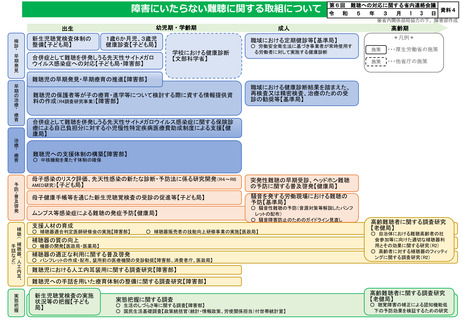

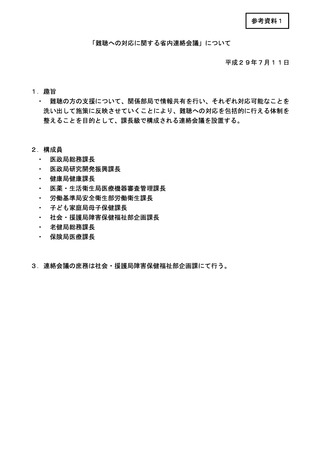

参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (68 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考資料2

【参考】

208-衆-予算委員会第 5 分科会

令和 04 年 02 月 16 日(抜粋)

○國重分科員 おはようございます。公明党の國重徹です。

一年に一度の予算委員会の分科会。私は八年前からこの分科会で定期的に難聴をテ

ーマに取り上げてきました。質疑をしてそれで終わりじゃなくて、そこで訴えたこと、

また取組がきちんと進んでいるのかということについて、粘り強く、またしつこく追

っていくのが私の一つの特性でありまして、そういった観点から、今日は、障害に至

らない難聴、そして難聴の子供に対する支援をテーマに取り上げさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

認知症における最大の予防可能なリスク要因が難聴である、このことについて、イ

ギリスの医学誌ランセットの国際委員会が、二〇一七年、二〇二〇年の二度にわたり

指摘をしております。このランセット、世界で最も権威のある医学誌とも言われてお

ります。

この難聴と認知症との関係、五年前に行った私の質疑に対しまして、厚労省は、現

在研究を行っているところで、今後エビデンスを蓄積して実態把握に努めていきたい

旨、答弁をされております。

そこで、その後、この研究はどのように進んでいるのか。難聴と認知症との関係、

補聴器の使用が認知機能に及ぼす影響について、どのように把握されているのか、お

伺いいたします。

○土生政府参考人 お答えいたします。

難聴と認知機能低下の関係性につきましては、今先生から御紹介がございましたと

おり、英国医学誌ランセットで、難聴が予防可能な認知症危険因子の一つとして指摘

されております。

我が国におきましても、平成三十年度から令和元年度にかけまして、日本医療研究

開発機構による認知症研究開発事業におきまして、難聴障害の補正による認知機能低

下の予防効果を検証するための研究が国立長寿医療研究センターにより実施されま

して、一定の相関関係が確認されているところでございます。

しかしながら、難聴になった結果として認知症になるのかといった因果関係につい

てまでは、当該事業期間中には研究結果を得ることに至らなかったということでござ

います。

このため、令和二年度以降も、引き続き、国立長寿医療研究センターにおきまして、

インハウス研究といたしまして、難聴者を二群に分けた、補聴器の装着の有無による

認知症の発症率の差に関する研究が継続されているところでございまして、令和四年

度を目途に研究結果が取りまとめられ、その後、公表される予定となっているところ

でございます。

○國重分科員 難聴と認知症との関係、相関関係はあるんだけれども、因果関係について

は引き続き研究中である、令和四年度中に取りまとめがなされるという旨の答弁だっ

たと思います。注視をしていきたいと思います。

3

【参考】

208-衆-予算委員会第 5 分科会

令和 04 年 02 月 16 日(抜粋)

○國重分科員 おはようございます。公明党の國重徹です。

一年に一度の予算委員会の分科会。私は八年前からこの分科会で定期的に難聴をテ

ーマに取り上げてきました。質疑をしてそれで終わりじゃなくて、そこで訴えたこと、

また取組がきちんと進んでいるのかということについて、粘り強く、またしつこく追

っていくのが私の一つの特性でありまして、そういった観点から、今日は、障害に至

らない難聴、そして難聴の子供に対する支援をテーマに取り上げさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

認知症における最大の予防可能なリスク要因が難聴である、このことについて、イ

ギリスの医学誌ランセットの国際委員会が、二〇一七年、二〇二〇年の二度にわたり

指摘をしております。このランセット、世界で最も権威のある医学誌とも言われてお

ります。

この難聴と認知症との関係、五年前に行った私の質疑に対しまして、厚労省は、現

在研究を行っているところで、今後エビデンスを蓄積して実態把握に努めていきたい

旨、答弁をされております。

そこで、その後、この研究はどのように進んでいるのか。難聴と認知症との関係、

補聴器の使用が認知機能に及ぼす影響について、どのように把握されているのか、お

伺いいたします。

○土生政府参考人 お答えいたします。

難聴と認知機能低下の関係性につきましては、今先生から御紹介がございましたと

おり、英国医学誌ランセットで、難聴が予防可能な認知症危険因子の一つとして指摘

されております。

我が国におきましても、平成三十年度から令和元年度にかけまして、日本医療研究

開発機構による認知症研究開発事業におきまして、難聴障害の補正による認知機能低

下の予防効果を検証するための研究が国立長寿医療研究センターにより実施されま

して、一定の相関関係が確認されているところでございます。

しかしながら、難聴になった結果として認知症になるのかといった因果関係につい

てまでは、当該事業期間中には研究結果を得ることに至らなかったということでござ

います。

このため、令和二年度以降も、引き続き、国立長寿医療研究センターにおきまして、

インハウス研究といたしまして、難聴者を二群に分けた、補聴器の装着の有無による

認知症の発症率の差に関する研究が継続されているところでございまして、令和四年

度を目途に研究結果が取りまとめられ、その後、公表される予定となっているところ

でございます。

○國重分科員 難聴と認知症との関係、相関関係はあるんだけれども、因果関係について

は引き続き研究中である、令和四年度中に取りまとめがなされるという旨の答弁だっ

たと思います。注視をしていきたいと思います。

3