よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4:「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(概要)」パブリック・コメント意見一覧 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |

| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

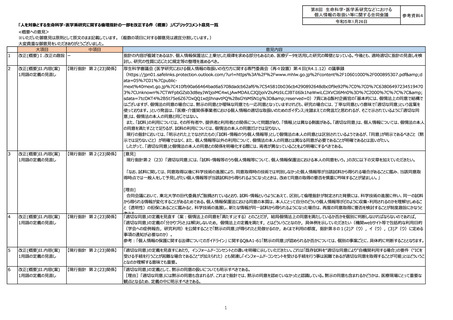

18

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

19

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

20

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

製薬会社が保有している過去の治験データや製造販売後調査のデータは非常に貴重なデータであるが、これらの二次利用を考えるにあたり、仮名加工情報に関する「既に作成されてい

るもの」という要件の意味が必ずしもはっきりしない。

(1) これらのデータは委託先の医療機関において被験者の氏名等がコードに置き換えられ、製薬会社においては仮名化された個人情報として保有されているのが一般的であると思

われるが、この状態では本指針上の「仮名加工情報(既に作成されているものに限る)」に該当するとはいえず、これを別の研究に用いる場合には、当該個人情報を「仮名加工情報と

して取り扱うこととした」(個人情報保護法に関するQ&A14-5)ことが必要であると考えることになるかを確認したい。

(2) 今回の改正で、本指針の適用範囲となる目的のために仮名加工情報を作成する場合にはオプトアウトによることとする、とのことであるが、その後に二次利用の研究が予定され

ていたとしてもたまたま何か別の目的で先に「仮名加工情報として取り扱うこととした」場合(たとえばシステム改善のために仮名加工情報として取り扱うこととした場合)、その後はオプト

アウトなしに本指針上の「仮名加工情報(既に作成されているものに限る)」として研究に用いることができることになるように思われるが、その理解でよいか確認したい。

(1) 自らの研究機関において保 「3.インフォームド・コンセント(以下「IC」という。)を受ける手続等の見直し」の(1)1について、「自らの研究機関において」とあるが、これは学術研究機関等に該当する研究

有している既存試料・情報を研 機関のみに適応されるのか、あるいは指針の第2 用語の定義(11) 研究機関に該当する機関すべてに適応されるものか。

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

(1) 自らの研究機関において保 第8の1(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」

有している既存試料・情報を研 →(修正案)「自らの研究機関の既存試料・情報を研究に用いる場合」

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】 第2 用語の定義 (7)「既存試料・情報」では、研究計画書の作成以降に取得された試料・情報も含めるとされています。それに対して、第8の1(2)の自らの研究機関において「保有

している」が混乱させています。

また、合わせて

第8の1(1)の「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

→(修正案)「当該研究に用いるためのみの目的で新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

と修正すると理解しやすいと思います。

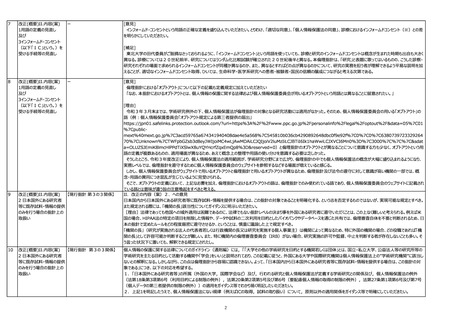

21

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

本内容により、第8の1(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」の内容が修正されると理解している。

その際に、新規に試料・情報を他の目的(その方の診察等の1次利用等)で取得して、それを仮名加工処理して利用する場合も、第2(7)の「既存試料・情報」の定義により、第8の1

(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」になる。「?保有している?」が少し混乱するのではないかと懸念している。

これを、「自らの研究機関の既存試料・情報を研究に用いる場合」にして、第8の1(1)の「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」を「当該研究のために新たに試料・

情報を取得して研究を実施しようとする場合」にしたほうがより誤解が少なくなるのではないか。

22

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保 個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインでは、医療機関における観察研究は公衆衛生の向上に特に資するものとされており、また、同意を取得するための時間的余裕がな

有している既存試料・情報を研 いことが同意を得ることが困難に該当するとされており、指針の記載をこのガイドラインに従ってより分かりやすく明記していただきたい。

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

23

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

24

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保 「社会的に重要性の高い研究に当該既存試料・情報が利用される場合」という要件について、「当該既存試料を用いなければ、研究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく損

有している既存試料・情報を研 ねる場合」(参考:現行指針第8の9(1)③)に改め、学術研究に係るオプトアウトの場合にこれを課すべきである。

究に用いる場合

なぜなら、「社会的に重要性の高い研究」に含まれる「高い価値・意義を有する研究」という意味を「研究の価値を著しく損ねる」という表現に含めることができるから。

【現行指針第8の1⑵関係】

「既存試料をオプトアウトにより自機関利用,他機関提供する場合における要件」を「社会的に重要性の高い研究」から「当該既存試料を用いなければ"研究の実施が困難"である場

合」とすることについて。

「研究の実施が困難」と判断する基準が必要である。仮に,今後来院する患者を対象に,採血等軽微な侵襲を伴う「新たに試料・情報を収集して行う」研究としての実施が可能な場

合は,既存試料をオプトアウトにより用いる理由とはならないのか,それとも軽微とはいえ対象者に侵襲を伴うことなく実施できないのであれば「実施が困難」と言えるのか。

要件の記載について,例えば,「新たに試料を収集して行う研究では実施不可能(時間的余裕や費用等に照らし、当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を含む)であ

るとき」のような要件としてはどうか。

4

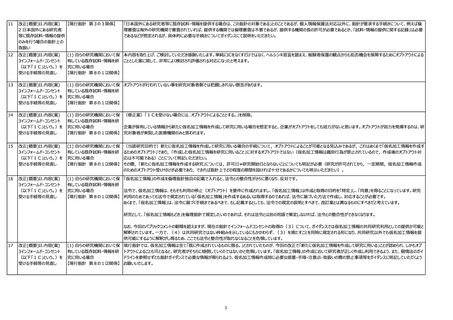

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

19

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

20

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

製薬会社が保有している過去の治験データや製造販売後調査のデータは非常に貴重なデータであるが、これらの二次利用を考えるにあたり、仮名加工情報に関する「既に作成されてい

るもの」という要件の意味が必ずしもはっきりしない。

(1) これらのデータは委託先の医療機関において被験者の氏名等がコードに置き換えられ、製薬会社においては仮名化された個人情報として保有されているのが一般的であると思

われるが、この状態では本指針上の「仮名加工情報(既に作成されているものに限る)」に該当するとはいえず、これを別の研究に用いる場合には、当該個人情報を「仮名加工情報と

して取り扱うこととした」(個人情報保護法に関するQ&A14-5)ことが必要であると考えることになるかを確認したい。

(2) 今回の改正で、本指針の適用範囲となる目的のために仮名加工情報を作成する場合にはオプトアウトによることとする、とのことであるが、その後に二次利用の研究が予定され

ていたとしてもたまたま何か別の目的で先に「仮名加工情報として取り扱うこととした」場合(たとえばシステム改善のために仮名加工情報として取り扱うこととした場合)、その後はオプト

アウトなしに本指針上の「仮名加工情報(既に作成されているものに限る)」として研究に用いることができることになるように思われるが、その理解でよいか確認したい。

(1) 自らの研究機関において保 「3.インフォームド・コンセント(以下「IC」という。)を受ける手続等の見直し」の(1)1について、「自らの研究機関において」とあるが、これは学術研究機関等に該当する研究

有している既存試料・情報を研 機関のみに適応されるのか、あるいは指針の第2 用語の定義(11) 研究機関に該当する機関すべてに適応されるものか。

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

(1) 自らの研究機関において保 第8の1(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」

有している既存試料・情報を研 →(修正案)「自らの研究機関の既存試料・情報を研究に用いる場合」

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】 第2 用語の定義 (7)「既存試料・情報」では、研究計画書の作成以降に取得された試料・情報も含めるとされています。それに対して、第8の1(2)の自らの研究機関において「保有

している」が混乱させています。

また、合わせて

第8の1(1)の「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

→(修正案)「当該研究に用いるためのみの目的で新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

と修正すると理解しやすいと思います。

21

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

本内容により、第8の1(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」の内容が修正されると理解している。

その際に、新規に試料・情報を他の目的(その方の診察等の1次利用等)で取得して、それを仮名加工処理して利用する場合も、第2(7)の「既存試料・情報」の定義により、第8の1

(2)の「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」になる。「?保有している?」が少し混乱するのではないかと懸念している。

これを、「自らの研究機関の既存試料・情報を研究に用いる場合」にして、第8の1(1)の「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」を「当該研究のために新たに試料・

情報を取得して研究を実施しようとする場合」にしたほうがより誤解が少なくなるのではないか。

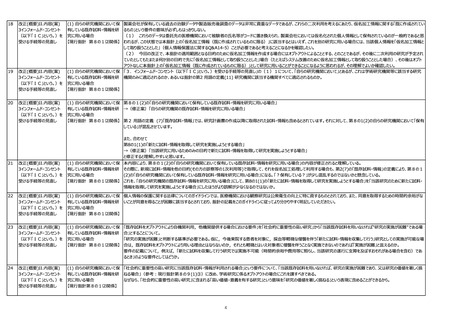

22

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保 個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインでは、医療機関における観察研究は公衆衛生の向上に特に資するものとされており、また、同意を取得するための時間的余裕がな

有している既存試料・情報を研 いことが同意を得ることが困難に該当するとされており、指針の記載をこのガイドラインに従ってより分かりやすく明記していただきたい。

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

23

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保

有している既存試料・情報を研

究に用いる場合

【現行指針 第8の1⑵関係】

24

改正(概要)II.内容(案)

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

(1) 自らの研究機関において保 「社会的に重要性の高い研究に当該既存試料・情報が利用される場合」という要件について、「当該既存試料を用いなければ、研究の実施が困難であり、又は研究の価値を著しく損

有している既存試料・情報を研 ねる場合」(参考:現行指針第8の9(1)③)に改め、学術研究に係るオプトアウトの場合にこれを課すべきである。

究に用いる場合

なぜなら、「社会的に重要性の高い研究」に含まれる「高い価値・意義を有する研究」という意味を「研究の価値を著しく損ねる」という表現に含めることができるから。

【現行指針第8の1⑵関係】

「既存試料をオプトアウトにより自機関利用,他機関提供する場合における要件」を「社会的に重要性の高い研究」から「当該既存試料を用いなければ"研究の実施が困難"である場

合」とすることについて。

「研究の実施が困難」と判断する基準が必要である。仮に,今後来院する患者を対象に,採血等軽微な侵襲を伴う「新たに試料・情報を収集して行う」研究としての実施が可能な場

合は,既存試料をオプトアウトにより用いる理由とはならないのか,それとも軽微とはいえ対象者に侵襲を伴うことなく実施できないのであれば「実施が困難」と言えるのか。

要件の記載について,例えば,「新たに試料を収集して行う研究では実施不可能(時間的余裕や費用等に照らし、当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を含む)であ

るとき」のような要件としてはどうか。

4