よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4:「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(概要)」パブリック・コメント意見一覧 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |

| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

7

8

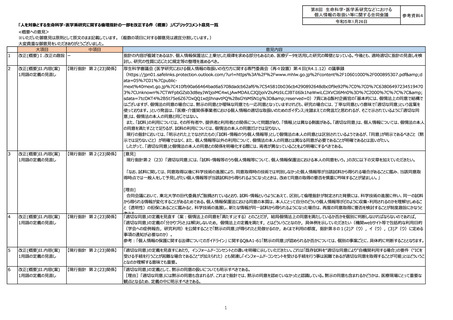

改正(概要)II.内容(案)

1用語の定義の見直し

及び

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

ー

改正(概要)II.内容(案)

1用語の定義の見直し

及び

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

ー

[意見]

インフォームド・コンセントという用語の正確な定義を盛り込んでいただきたい。とりわけ、「適切な同意」、「個人情報保護法の同意」、診療におけるインフォームドコンセント(※)との差

を明らかにしていただきたい。

[補足]

東北大学の田代委員がご指摘なさっておられるように、「インフォームドコンセント」という用語を使っていても、診療と研究のインフォームドコンセントは概念が生まれた時期も出自も大きく

異なる。診療については20世紀前半、研究についてはランダム化比較試験が確立された20世紀後半と異なる。本倫理指針は、「研究」と表題に歌ってはいるものの、こうした診察・

研究それぞれの場面で求められるインフォームドコンセントが同種か異なるのか、また、異なるとすればどの点が異なるのかについて、研究の実務を担う者が理解できるよう平易な説明を加

えることが、適切なインフォームドコンセント取得、ひいては、生命科学・医学系研究への患者・被験者・国民の信頼の醸成につながると考える次第である。

9

改正(概要)II.内容(案)

【現行指針 第3の3関係】

2 日本国外にある研究者

等に既存試料・情報の提供

のみを行う場合の指針上の

取扱い

10

改正(概要)II.内容(案)

【現行指針 第3の3関係】

2 日本国外にある研究者

等に既存試料・情報の提供

のみを行う場合の指針上の

取扱い

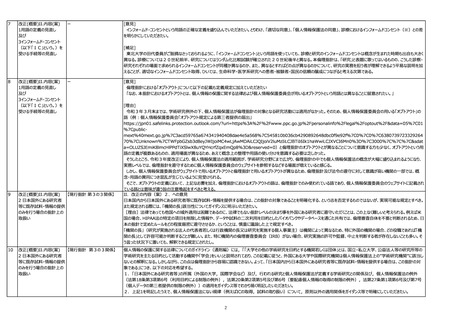

[意見]

倫理指針における「オプトアウト」について以下の記載も定義規定に加えていただきたい

「なお、本指針におけるオプトアウトとは、個人情報の保護に関する法律および個人情報保護委員会が用いるオプトアウトという用語とは異なることに留意されたい。」

[理由]

令和3年3月末までは、学術研究例外の下、個人情報保護法が倫理指針の対象となる研究活動には適用がなかった。そのため、個人情報保護委員会の用いる「オプトアウト」の

語(例:個人情報保護委員会「オプトアウト規定による第三者提供の届出」

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ppc.go.jp%2Fpersonalinfo%2Flegal%2Foptout%2F&data=05%7C01

%7Cpublicmext%40mext.go.jp%7C3acd59765a674341940408dae4e5a568%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C6380739723329264

70%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdat

a=OLUZSJEmiK8lmcHlPPdTiXSlwX8uYQYHcrfZqxEmQp8%3D&reserved=0)と倫理指針のオプトアウトとが異なることについて意識する方も少なく、オプトアウトという用

語の定義が複数あるものの、適用場面が異なるため、あえて概念上の整理や用語の使い分けを意識する必要は乏しかった。

そうしたところ、令和3年度改正により、個人情報保護法の適用範囲が、学術研究分野にまで広がり、倫理指針の中でも個人情報保護法の概念が大幅に盛り込まれるようになり、

実務レベルでは、倫理指針を遵守するために個人情報保護委員会のウェブサイトを参照するなどする場面が増えていると感じる。

しかし、個人情報保護委員会がウェブサイトで用いるオプトアウトと倫理指針で用いるオプトアウトが異なるため、倫理指針及び法令の遵守に対して意識が高い機関の一部では、概

念・用語の異同につき混乱が生じているように見受けられる。

そこで、オプトアウトの定義において、上記なお書を加え、倫理指針におけるオプトアウトの語は、倫理指針でのみ使われている語であり、個人情報保護委員会のウェブサイトに記載され

ている語とは意味が違う旨の注意喚起をすべきと考える。

II. 改正の内容(案)2.への意見

日本国内から日本国外にある研究者等に既存試料・情報を提供する場合は、この指針の対象であることを明確化する、という志を否定するものではないが、実現可能な規定とすべき。

また規定される際には、「機関の長」該当性についてガイダンスに明示いただきたい。

[理由]法律であっても他国への域外適用は困難であるのに、法律でもない指針レベルの決まり事を外国にある研究者に遵守いただくことは、この上なく難しいと考えられる。例えば米

国の場合、HIPAA法の特定の項目を削除した情報や、データや試料の二次利用を目的としたバイオバンクやデータベースを通じた共有では、倫理審査自体を不要と判断されるため、日

本の指針で定めたルールをどの程度厳密に遵守させるか、ということは、慎重に議論した上で規定すべき。

「機関の長」(研究が実施される法人の代表者若しくは行政機関の長又は研究を実施する個人事業主)は機関によって異なるため、特に外国の機関の場合、どの役職であれば「機

関の長」として許容可能か判断することが難しい。また、特に機関内の倫理審査委員会(IRB)がない場合、研究実施の許可や監督、中止を判断する者が存在しないことも多い。そ

う言った状況下に置いても、解釈できる規定にされたし。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)には,「「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、国立・私立大学、公益法人等の研究所等の

学術研究を主たる目的として活動する機関や「学会」をいい」と説明されており、この記載に従うと、外国にある大学や国際研究機関は個人情報保護法上の”学術研究機関”に該当し

ないとの解釈になる。しかしながら、この点は倫理指針から容易に認識できない。よって、「日本国内から日本国外にある研究者等に既存試料・情報を提供する場合は、この指針の対

象である」につき、以下の対応を希望する。

1.「日本国外にある研究者等」の所属(外国の大学,国際学会など)及び,行われる研究と個人情報保護法が定義する学術研究との関係及び,個人情報保護法の例外

(法第18条第3項第6号(利用目的による制限の例外),法第20条第2項第5号及び第6号(要配慮個人情報の取得の制限の例外),法第27条第1項第6号及び第7号

(個人データの第三者提供の制限の例外))の適用をガイダンス等でわかり易く明記したいただきたい。

2.上記1を明記したうえで、個人情報保護法にない規律(例えばICの取得,試料の取り扱い)について,原則以外の適用関係をガイダンス等で明確にしていただきたい。

2

8

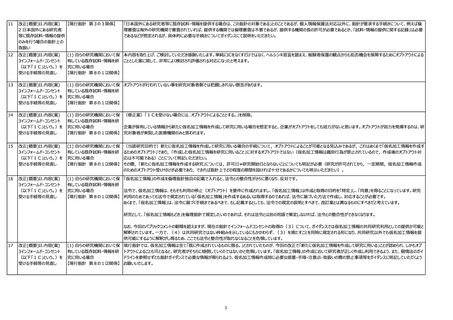

改正(概要)II.内容(案)

1用語の定義の見直し

及び

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

ー

改正(概要)II.内容(案)

1用語の定義の見直し

及び

3インフォームド・コンセント

(以下「IC」という。)を

受ける手続等の見直し

ー

[意見]

インフォームド・コンセントという用語の正確な定義を盛り込んでいただきたい。とりわけ、「適切な同意」、「個人情報保護法の同意」、診療におけるインフォームドコンセント(※)との差

を明らかにしていただきたい。

[補足]

東北大学の田代委員がご指摘なさっておられるように、「インフォームドコンセント」という用語を使っていても、診療と研究のインフォームドコンセントは概念が生まれた時期も出自も大きく

異なる。診療については20世紀前半、研究についてはランダム化比較試験が確立された20世紀後半と異なる。本倫理指針は、「研究」と表題に歌ってはいるものの、こうした診察・

研究それぞれの場面で求められるインフォームドコンセントが同種か異なるのか、また、異なるとすればどの点が異なるのかについて、研究の実務を担う者が理解できるよう平易な説明を加

えることが、適切なインフォームドコンセント取得、ひいては、生命科学・医学系研究への患者・被験者・国民の信頼の醸成につながると考える次第である。

9

改正(概要)II.内容(案)

【現行指針 第3の3関係】

2 日本国外にある研究者

等に既存試料・情報の提供

のみを行う場合の指針上の

取扱い

10

改正(概要)II.内容(案)

【現行指針 第3の3関係】

2 日本国外にある研究者

等に既存試料・情報の提供

のみを行う場合の指針上の

取扱い

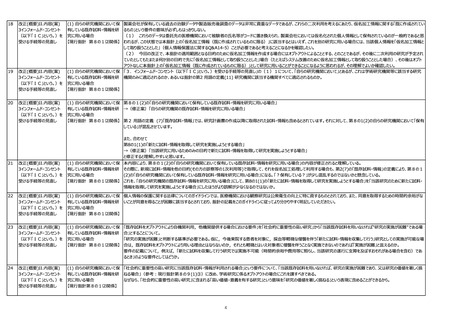

[意見]

倫理指針における「オプトアウト」について以下の記載も定義規定に加えていただきたい

「なお、本指針におけるオプトアウトとは、個人情報の保護に関する法律および個人情報保護委員会が用いるオプトアウトという用語とは異なることに留意されたい。」

[理由]

令和3年3月末までは、学術研究例外の下、個人情報保護法が倫理指針の対象となる研究活動には適用がなかった。そのため、個人情報保護委員会の用いる「オプトアウト」の

語(例:個人情報保護委員会「オプトアウト規定による第三者提供の届出」

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ppc.go.jp%2Fpersonalinfo%2Flegal%2Foptout%2F&data=05%7C01

%7Cpublicmext%40mext.go.jp%7C3acd59765a674341940408dae4e5a568%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C6380739723329264

70%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdat

a=OLUZSJEmiK8lmcHlPPdTiXSlwX8uYQYHcrfZqxEmQp8%3D&reserved=0)と倫理指針のオプトアウトとが異なることについて意識する方も少なく、オプトアウトという用

語の定義が複数あるものの、適用場面が異なるため、あえて概念上の整理や用語の使い分けを意識する必要は乏しかった。

そうしたところ、令和3年度改正により、個人情報保護法の適用範囲が、学術研究分野にまで広がり、倫理指針の中でも個人情報保護法の概念が大幅に盛り込まれるようになり、

実務レベルでは、倫理指針を遵守するために個人情報保護委員会のウェブサイトを参照するなどする場面が増えていると感じる。

しかし、個人情報保護委員会がウェブサイトで用いるオプトアウトと倫理指針で用いるオプトアウトが異なるため、倫理指針及び法令の遵守に対して意識が高い機関の一部では、概

念・用語の異同につき混乱が生じているように見受けられる。

そこで、オプトアウトの定義において、上記なお書を加え、倫理指針におけるオプトアウトの語は、倫理指針でのみ使われている語であり、個人情報保護委員会のウェブサイトに記載され

ている語とは意味が違う旨の注意喚起をすべきと考える。

II. 改正の内容(案)2.への意見

日本国内から日本国外にある研究者等に既存試料・情報を提供する場合は、この指針の対象であることを明確化する、という志を否定するものではないが、実現可能な規定とすべき。

また規定される際には、「機関の長」該当性についてガイダンスに明示いただきたい。

[理由]法律であっても他国への域外適用は困難であるのに、法律でもない指針レベルの決まり事を外国にある研究者に遵守いただくことは、この上なく難しいと考えられる。例えば米

国の場合、HIPAA法の特定の項目を削除した情報や、データや試料の二次利用を目的としたバイオバンクやデータベースを通じた共有では、倫理審査自体を不要と判断されるため、日

本の指針で定めたルールをどの程度厳密に遵守させるか、ということは、慎重に議論した上で規定すべき。

「機関の長」(研究が実施される法人の代表者若しくは行政機関の長又は研究を実施する個人事業主)は機関によって異なるため、特に外国の機関の場合、どの役職であれば「機

関の長」として許容可能か判断することが難しい。また、特に機関内の倫理審査委員会(IRB)がない場合、研究実施の許可や監督、中止を判断する者が存在しないことも多い。そ

う言った状況下に置いても、解釈できる規定にされたし。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)には,「「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、国立・私立大学、公益法人等の研究所等の

学術研究を主たる目的として活動する機関や「学会」をいい」と説明されており、この記載に従うと、外国にある大学や国際研究機関は個人情報保護法上の”学術研究機関”に該当し

ないとの解釈になる。しかしながら、この点は倫理指針から容易に認識できない。よって、「日本国内から日本国外にある研究者等に既存試料・情報を提供する場合は、この指針の対

象である」につき、以下の対応を希望する。

1.「日本国外にある研究者等」の所属(外国の大学,国際学会など)及び,行われる研究と個人情報保護法が定義する学術研究との関係及び,個人情報保護法の例外

(法第18条第3項第6号(利用目的による制限の例外),法第20条第2項第5号及び第6号(要配慮個人情報の取得の制限の例外),法第27条第1項第6号及び第7号

(個人データの第三者提供の制限の例外))の適用をガイダンス等でわかり易く明記したいただきたい。

2.上記1を明記したうえで、個人情報保護法にない規律(例えばICの取得,試料の取り扱い)について,原則以外の適用関係をガイダンス等で明確にしていただきたい。

2