よむ、つかう、まなぶ。

資料5 川井参考人提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

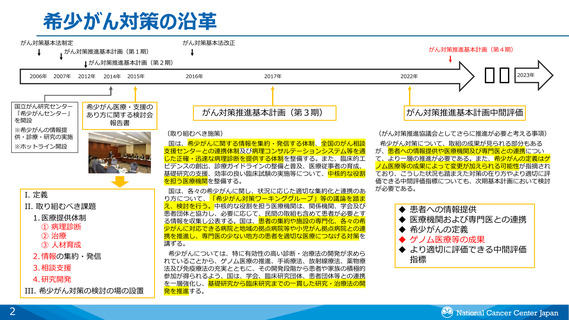

希少がん対策の沿革

がん対策基本法制定

がん対策推進基本計画(第1期)

がん対策基本法改正

がん対策推進基本計画(第4期)

がん対策推進基本計画(第2期)

2006年

2007年

2012年

国立がん研究センター

「希少がんセンター」

を開設

※希少がんの情報提

供・診療・研究の実施

2014年

2015年

希少がん医療・支援の

あり方に関する検討会

報告書

※ホットライン開設

I. 定義

II. 取り組むべき課題

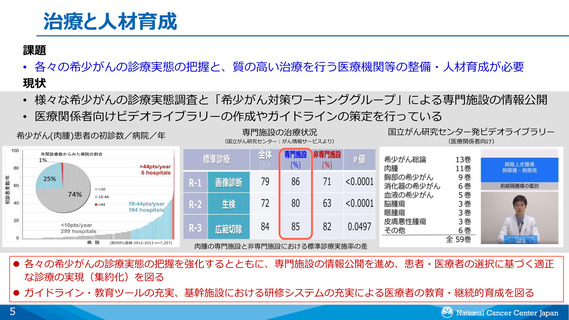

1. 医療提供体制

① 病理診断

② 治療

③ 人材育成

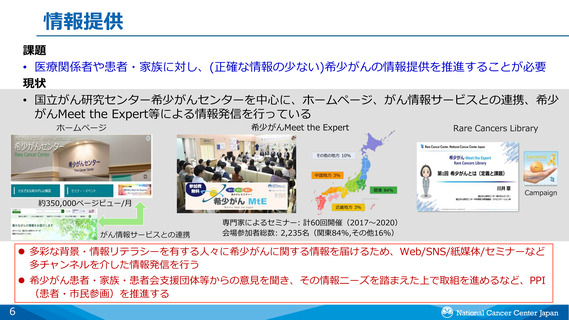

2. 情報の集約・発信

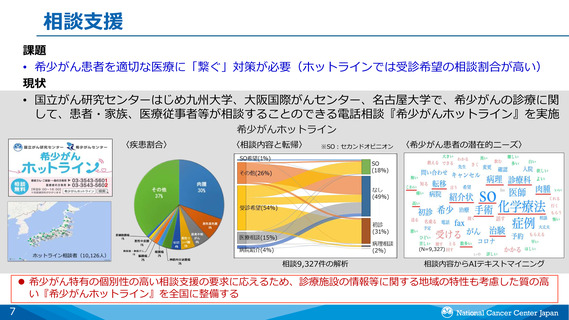

3. 相談支援

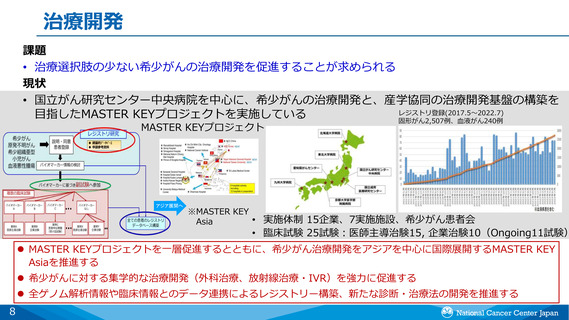

4. 研究開発

III. 希少がん対策の検討の場の設置

2

2016年

2017年

2022年

がん対策推進基本計画(第3期)

2023年

がん対策推進基本計画中間評価

(取り組むべき施策)

(がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項)

国は、希少がんに関する情報を集約・発信する体制、全国のがん相談

支援センターとの連携体制及び病理コンサルテーションシステム等を通

じた正確・迅速な病理診断を提供する体制を整備する。また、臨床的エ

ビデンスの創出、診療ガイドラインの整備と普及、医療従事者の育成、

基礎研究の支援、効率の良い臨床試験の実施等について、中核的な役割

を担う医療機関を整備する。

希少がん対策について、取組の成果が見られる部分もある

が、患者への情報提供や医療機関及び専門医との連携につい

て、より一層の推進が必要である。また、希少がんの定義はゲ

ノム医療等の成果によって変更が加えられる可能性が指摘され

ており、こうした状況も踏まえた対策の在り方やより適切に評

価できる中間評価指標についても、次期基本計画において検討

が必要である。

国は、各々の希少がんに関し、状況に応じた適切な集約化と連携のあ

り方について、「希少がん対策ワーキンググループ」等の議論を踏ま

え、検討を行う。中核的な役割を担う医療機関は、関係機関、学会及び

患者団体と協力し、必要に応じて、民間の取組も含めて患者が必要とす

る情報を収集し公表する。国は、患者の集約や施設の専門化、各々の希

少がんに対応できる病院と地域の拠点病院等や小児がん拠点病院との連

携を推進し、専門医の少ない地方の患者を適切な医療につなげる対策を

講ずる。

希少がんについては、特に有効性の高い診断・治療法の開発が求めら

れていることから、ゲノム医療の推進、手術療法、放射線療法、薬物療

法及び免疫療法の充実とともに、その開発段階から患者や家族の積極的

参加が得られるよう、国は、学会、臨床研究団体、患者団体等との連携

を一層強化し、基礎研究から臨床研究までの一貫した研究・治療法の開

発を推進する。

患者への情報提供

医療機関および専門医との連携

希少がんの定義

ゲノム医療等の成果

より適切に評価できる中間評価

指標

がん対策基本法制定

がん対策推進基本計画(第1期)

がん対策基本法改正

がん対策推進基本計画(第4期)

がん対策推進基本計画(第2期)

2006年

2007年

2012年

国立がん研究センター

「希少がんセンター」

を開設

※希少がんの情報提

供・診療・研究の実施

2014年

2015年

希少がん医療・支援の

あり方に関する検討会

報告書

※ホットライン開設

I. 定義

II. 取り組むべき課題

1. 医療提供体制

① 病理診断

② 治療

③ 人材育成

2. 情報の集約・発信

3. 相談支援

4. 研究開発

III. 希少がん対策の検討の場の設置

2

2016年

2017年

2022年

がん対策推進基本計画(第3期)

2023年

がん対策推進基本計画中間評価

(取り組むべき施策)

(がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項)

国は、希少がんに関する情報を集約・発信する体制、全国のがん相談

支援センターとの連携体制及び病理コンサルテーションシステム等を通

じた正確・迅速な病理診断を提供する体制を整備する。また、臨床的エ

ビデンスの創出、診療ガイドラインの整備と普及、医療従事者の育成、

基礎研究の支援、効率の良い臨床試験の実施等について、中核的な役割

を担う医療機関を整備する。

希少がん対策について、取組の成果が見られる部分もある

が、患者への情報提供や医療機関及び専門医との連携につい

て、より一層の推進が必要である。また、希少がんの定義はゲ

ノム医療等の成果によって変更が加えられる可能性が指摘され

ており、こうした状況も踏まえた対策の在り方やより適切に評

価できる中間評価指標についても、次期基本計画において検討

が必要である。

国は、各々の希少がんに関し、状況に応じた適切な集約化と連携のあ

り方について、「希少がん対策ワーキンググループ」等の議論を踏ま

え、検討を行う。中核的な役割を担う医療機関は、関係機関、学会及び

患者団体と協力し、必要に応じて、民間の取組も含めて患者が必要とす

る情報を収集し公表する。国は、患者の集約や施設の専門化、各々の希

少がんに対応できる病院と地域の拠点病院等や小児がん拠点病院との連

携を推進し、専門医の少ない地方の患者を適切な医療につなげる対策を

講ずる。

希少がんについては、特に有効性の高い診断・治療法の開発が求めら

れていることから、ゲノム医療の推進、手術療法、放射線療法、薬物療

法及び免疫療法の充実とともに、その開発段階から患者や家族の積極的

参加が得られるよう、国は、学会、臨床研究団体、患者団体等との連携

を一層強化し、基礎研究から臨床研究までの一貫した研究・治療法の開

発を推進する。

患者への情報提供

医療機関および専門医との連携

希少がんの定義

ゲノム医療等の成果

より適切に評価できる中間評価

指標