よむ、つかう、まなぶ。

資料1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

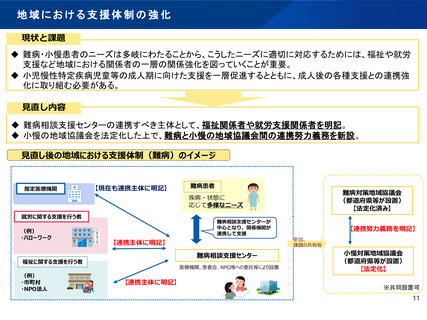

地域における支援体制の強化

現状と課題

難病・小慢患者のニーズは多岐にわたることから、こうしたニーズに適切に対応するためには、福祉や就労

支援など地域における関係者の一層の関係強化を図っていくことが重要。

小児慢性特定疾病児童等の成人期に向けた支援を一層促進するとともに、成人後の各種支援との連携強

化に取り組む必要がある。

見直し内容

難病相談支援センターの連携すべき主体として、福祉関係者や就労支援関係者を明記。

小慢の地域協議会を法定化した上で、難病と小慢の地域協議会間の連携努力義務を新設。

見直し後の地域における支援体制(難病)のイメージ

指定医療機関

難病患者

【現在も連携主体に明記】

難病対策地域協議会

(都道府県等が設置)

【法定化済み】

疾病・状態に

応じて多様なニーズ

就労に関する支援を行う者

(例)

・ハローワーク

福祉に関する支援を行う者

(例)

・市町村

・NPO法人

難病相談支援センターが

中心となり、関係機関が

連携して支援

【連携努力義務を明記】

参加、

課題の共有等

【連携主体に明記】

難病相談支援センター

医療機関、患者会、NPO等への委託等により設置

【連携主体に明記】

小慢対策地域協議会

(都道府県等が設置)

【法定化】

※共同設置可

11

現状と課題

難病・小慢患者のニーズは多岐にわたることから、こうしたニーズに適切に対応するためには、福祉や就労

支援など地域における関係者の一層の関係強化を図っていくことが重要。

小児慢性特定疾病児童等の成人期に向けた支援を一層促進するとともに、成人後の各種支援との連携強

化に取り組む必要がある。

見直し内容

難病相談支援センターの連携すべき主体として、福祉関係者や就労支援関係者を明記。

小慢の地域協議会を法定化した上で、難病と小慢の地域協議会間の連携努力義務を新設。

見直し後の地域における支援体制(難病)のイメージ

指定医療機関

難病患者

【現在も連携主体に明記】

難病対策地域協議会

(都道府県等が設置)

【法定化済み】

疾病・状態に

応じて多様なニーズ

就労に関する支援を行う者

(例)

・ハローワーク

福祉に関する支援を行う者

(例)

・市町村

・NPO法人

難病相談支援センターが

中心となり、関係機関が

連携して支援

【連携努力義務を明記】

参加、

課題の共有等

【連携主体に明記】

難病相談支援センター

医療機関、患者会、NPO等への委託等により設置

【連携主体に明記】

小慢対策地域協議会

(都道府県等が設置)

【法定化】

※共同設置可

11