よむ、つかう、まなぶ。

【資料No.2】塩野義製薬株式会社提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

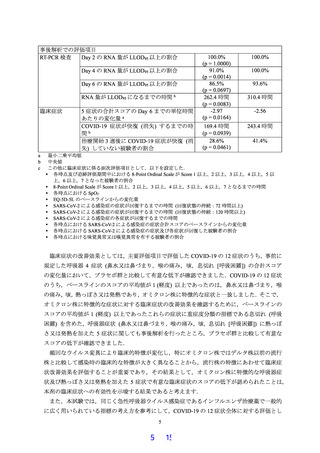

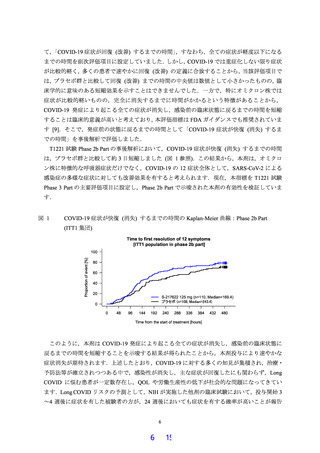

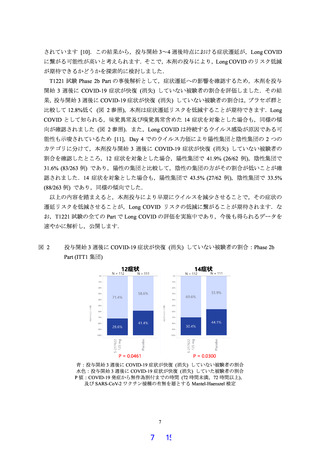

告されています [2].また,COVID-19 に対する多くの知見が集積され,感染対策や診断・治療・

予防法が確立されつつある中で,感染性が消失し,主な症状が回復したにも関わらず,感染後

12 ヶ月後でも 30%程度の患者で 1 つ以上の症状が遷延することが報告されています [3].この

ような持続する症状 (Long COVID) に悩み,社会復帰できない患者が一定数存在することが明

らかになっており,生活の質 (QOL) や労働生産性の低下が社会的な問題になってきています

[4, 5].また,Long COVID の発生頻度は重症化リスクを有する SARS-CoV-2 感染者の方が高い

とされているものの,リスク因子を有さない軽症の方でも発生しており,Long COVID の予防

が今後重大な問題になるとされています [6, 7].

現在,本邦では SARS-CoV-2 による感染症に対して,経口の抗ウイルス薬としてモルヌピラ

ビル及びニルマトレルビル・リトナビルが承認されています.しかし,軽症から中等症 I の患

者が大多数を占める中で,これらの治療薬はワクチン未接種の重症化リスクを有する患者を対

象とし,デルタ株以前の流行株での臨床試験成績に基づき承認されており,COVID-19 症状の改

善や消失などの有病期間を短縮させるという臨床上の症状改善効果を示した経口の抗ウイルス

薬は未だありません.さらに,軽症から中等症 I の患者に適応を有する中和抗体薬では,in vitro

試験でオミクロン株 (B.1.1.529 系統) に対する薬効が減弱しているため投与が推奨されていな

い [8] など,変異株により有効性が異なる可能性があり,今後,新たな変異株が発生する可能

性も考慮すると,治療の選択肢として十分な状況ではありません.

本剤は SARS-CoV-2 による感染症に対する国産の治療薬として,今現在の本邦の感染状況や

医療ニーズに応えるべく,ワクチン接種や重症化リスク因子の有無を問わず使用可能な治療薬

として開発するために,2021 年 9 月に 4 つの Part で構成される SARS-CoV-2 感染者を対象とし

た第 2/3 相臨床試験 (T1221 試験) を開始しました.

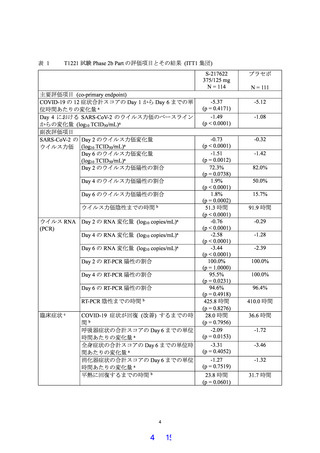

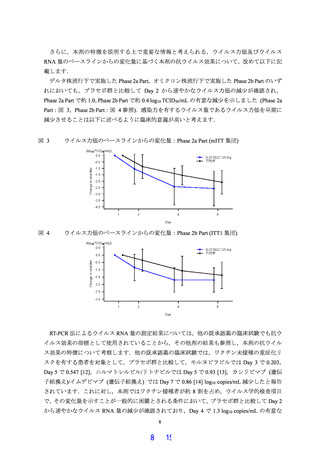

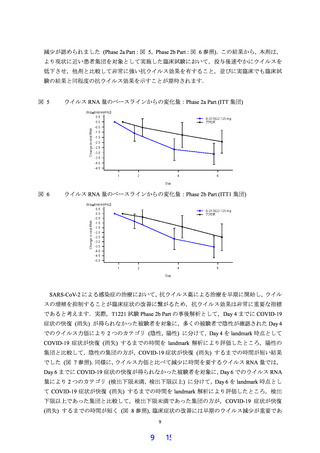

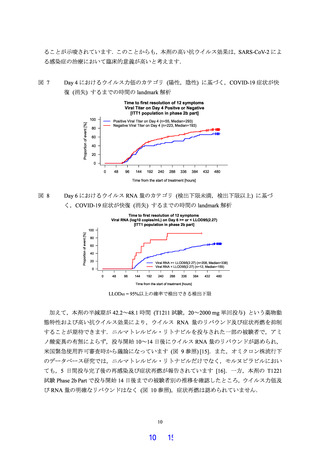

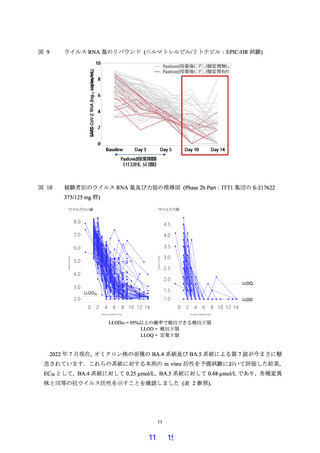

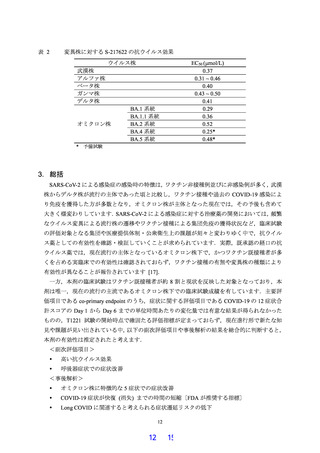

2022 年 7 月現在,軽症から中等症 I の SARSCoV-2 感染者を対象とした Phase 2a Part 及び Phase 2b Part は完了しており,有効性の検証を行

う Phase 3 Part,及び無症状の SARS-CoV-2 感染者 (軽度症状のみの方を含む) を対象とした

Phase 2b/3 Part を実施中です.完了した Phase 2a Part 及び Phase 2b Part では,集積した被験者の

約 8 割がワクチン接種済であり,Phase 2a Part ではデルタ株感染者での臨床試験成績を,Phase 2b

Part では現在の流行の主体であるオミクロン株感染者での臨床試験成績を取得しました.

上述したとおり,SARS-CoV-2 による感染症に対する治療薬の開発においては,頻繁なウイル

ス変異による流行株の遷移やワクチン接種による集団免疫の獲得状況など,臨床試験の評価対

象となる集団や医療提供体制・公衆衛生上の課題が刻々と変わりゆく中で,抗ウイルス薬とし

ての有効性を確認・検証していくことが求められています.また,FDA や NIH などの国際的機

関においても,流行株や対象集団によって有効性が異なる可能性があることから,デルタ株以

前の流行株で指標としていた死亡・入院率以外の,有病期間 (症状消失までの時間などの罹病

期間),症状遷延や Long COVID,ウイルス学的評価など様々な指標を総合的に用いて,その薬

剤の有効性を評価・検証することが重要であるという議論がなされています.

2

2 / 15

予防法が確立されつつある中で,感染性が消失し,主な症状が回復したにも関わらず,感染後

12 ヶ月後でも 30%程度の患者で 1 つ以上の症状が遷延することが報告されています [3].この

ような持続する症状 (Long COVID) に悩み,社会復帰できない患者が一定数存在することが明

らかになっており,生活の質 (QOL) や労働生産性の低下が社会的な問題になってきています

[4, 5].また,Long COVID の発生頻度は重症化リスクを有する SARS-CoV-2 感染者の方が高い

とされているものの,リスク因子を有さない軽症の方でも発生しており,Long COVID の予防

が今後重大な問題になるとされています [6, 7].

現在,本邦では SARS-CoV-2 による感染症に対して,経口の抗ウイルス薬としてモルヌピラ

ビル及びニルマトレルビル・リトナビルが承認されています.しかし,軽症から中等症 I の患

者が大多数を占める中で,これらの治療薬はワクチン未接種の重症化リスクを有する患者を対

象とし,デルタ株以前の流行株での臨床試験成績に基づき承認されており,COVID-19 症状の改

善や消失などの有病期間を短縮させるという臨床上の症状改善効果を示した経口の抗ウイルス

薬は未だありません.さらに,軽症から中等症 I の患者に適応を有する中和抗体薬では,in vitro

試験でオミクロン株 (B.1.1.529 系統) に対する薬効が減弱しているため投与が推奨されていな

い [8] など,変異株により有効性が異なる可能性があり,今後,新たな変異株が発生する可能

性も考慮すると,治療の選択肢として十分な状況ではありません.

本剤は SARS-CoV-2 による感染症に対する国産の治療薬として,今現在の本邦の感染状況や

医療ニーズに応えるべく,ワクチン接種や重症化リスク因子の有無を問わず使用可能な治療薬

として開発するために,2021 年 9 月に 4 つの Part で構成される SARS-CoV-2 感染者を対象とし

た第 2/3 相臨床試験 (T1221 試験) を開始しました.

2022 年 7 月現在,軽症から中等症 I の SARSCoV-2 感染者を対象とした Phase 2a Part 及び Phase 2b Part は完了しており,有効性の検証を行

う Phase 3 Part,及び無症状の SARS-CoV-2 感染者 (軽度症状のみの方を含む) を対象とした

Phase 2b/3 Part を実施中です.完了した Phase 2a Part 及び Phase 2b Part では,集積した被験者の

約 8 割がワクチン接種済であり,Phase 2a Part ではデルタ株感染者での臨床試験成績を,Phase 2b

Part では現在の流行の主体であるオミクロン株感染者での臨床試験成績を取得しました.

上述したとおり,SARS-CoV-2 による感染症に対する治療薬の開発においては,頻繁なウイル

ス変異による流行株の遷移やワクチン接種による集団免疫の獲得状況など,臨床試験の評価対

象となる集団や医療提供体制・公衆衛生上の課題が刻々と変わりゆく中で,抗ウイルス薬とし

ての有効性を確認・検証していくことが求められています.また,FDA や NIH などの国際的機

関においても,流行株や対象集団によって有効性が異なる可能性があることから,デルタ株以

前の流行株で指標としていた死亡・入院率以外の,有病期間 (症状消失までの時間などの罹病

期間),症状遷延や Long COVID,ウイルス学的評価など様々な指標を総合的に用いて,その薬

剤の有効性を評価・検証することが重要であるという議論がなされています.

2

2 / 15