よむ、つかう、まなぶ。

資料5-1 学校における新型コロナウイルス感染症対策について (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第83回 5/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

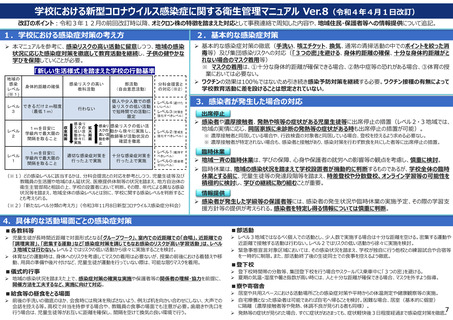

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル Ver.8(令和4年4月1日改訂)

改訂のポイント:令和3年12月の前回改訂時以降、オミクロン株の特徴を踏まえた対応として事務連絡で周知した内容や、地域住民・保護者等への情報提供について追記。

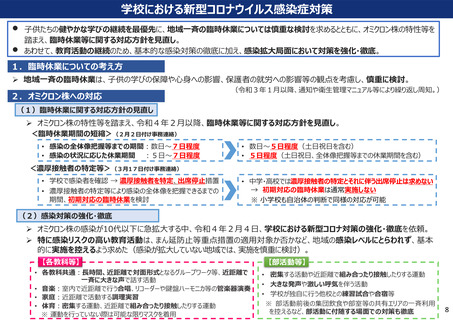

1.学校における感染症対策の考え方

2.基本的な感染症対策

本マニュアルを参考に、感染リスクの高い活動に留意しつつ、地域の感染

状況に応じた感染症対策を徹底して教育活動を継続し、子供の健やかな

学びを保障していくことが必要。

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

地域の

感染

レベル

(※1)

身体的距離の確保

感染リスクの高い

教科活動

部活動

(自由意思活動)

分科会提言と

の対応(※2)

レベル4(避けた

行わない

個人や少人数での感

染リスクの低い活動

で短時間での活動に

限定

レベル できるだけ2m程度

3

(最低1m)

レベル

2

1mを目安に

学級内で最大限の

間隔を取ること

レベル

1

1mを目安に

学級内で最大限の

間隔を取ること

収

束

局

面

感染リ

スクの

低い活

動から

徐々に

実施

拡

大

局

面

感染リ 感染リスクの低い活

スクの 動から徐々に実施し、

高い活

教師等が活動状況の

動を停

確認を徹底

止

適切な感染症対策を

行った上で実施

十分な感染症対策を

行った上で実施

いレベル)

レベル3(対策を

強化すべきレベル)

レベル2(警戒を

強化すべきレベル)

レベル1(維持す

べきレベル)

レベル0(感染者

ゼロレベル)

(※1)どの感染レベルに該当するかは、分科会提言との対応を参考としつつ、児童生徒等及び

教職員の生活圏や地域のまん延状況、医療提供体制等の状況を踏まえ、地方自治体の

衛生主管部局と相談の上、学校の設置者において判断。その際、年代による異なる感染

状況等を踏まえ、地域全体の感染レベルとは別に、学校に関する感染レベルを判断するこ

とも考えられる。

(※2)「新たなレベル分類の考え方」(令和3年11月8日新型コロナウイルス感染症分科会)

基本的な感染症対策の徹底(手洗い、咳エチケット、換気、通常の清掃活動の中でのポイントを絞った消

毒等)及び集団感染リスクへの対応(「3つの密」を避ける、身体的距離の確保、十分な身体的距離がと

れない場合のマスク着用等)

※ マスクの着用は、①十分な身体的距離が確保できる場合、②熱中症等の恐れがある場合、③体育の授

業においては必要ない。

ワクチンの効果は100%ではないため引き続き感染予防対策を継続する必要。ワクチン接種の有無によって

学校教育活動に差を設けることは想定されていない。

3.感染者が発生した場合の対応

出席停止

感染者や濃厚接触者、発熱や咳等の症状がある児童生徒等に出席停止の措置(レベル2・3地域では、

地域の実情に応じ、同居家族に未診断の発熱等の症状がある時も出席停止の措置が可能)。

※ 濃厚接触者と同居している場合や、行政検査の対象者と同居している場合、登校を控えるよう求める必要なし。

※ 濃厚接触者が特定されない場合も、感染者と接触があり、感染対策を行わず飲食を共にした者等に出席停止の措置。

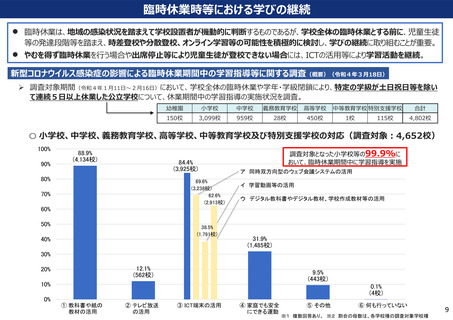

臨時休業

地域一斉の臨時休業は、学びの保障、心身や保護者の就労への影響等の観点を考慮し、慎重に検討。

臨時休業は、地域の感染状況を踏まえて学校設置者が機動的に判断するものであるが、学校全体の臨時

休業とする前に、児童生徒等の発達段階等を踏まえ、時差登校や分散登校、オンライン学習等の可能性を

積極的に検討し、学びの継続に取り組むことが重要。

情報提供

感染者が発生した学級等の保護者等には、感染者の発生状況や臨時休業の実施予定、その際の学習支

援方針等の提供が考えられる。感染者を特定し得る情報については慎重に判断。

4.具体的な活動場面ごとの感染症対策

■各教科等

■部活動

児童生徒が長時間近距離で対面形式となる「グループワーク」、室内での近距離での「合唱」、近距離での

「調理実習」、「密集する運動」など「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」は、レベル

3地域では行わない。レベル2ではリスクの低い活動から徐々に実施することを検討。

体育などの運動時は、身体へのリスクを考慮してマスクの着用は必要ないが、授業の前後における着替えや移

動、用具の準備や後片付けなど、児童生徒が運動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用。

レベル3地域ではなるべく個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空ける。密集する運動や

近距離で接触する活動は行わない。レベル2ではリスクの低い活動から徐々に実施を検討。

緊急事態宣言対象区域においては、その感染状況を踏まえ、学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等

を一時的に制限。また、部活動終了後の生徒同士での食事を控えるよう徹底。

■儀式的行事

登下校時間帯の分散等、集団登下校を行う場合やスクールバス乗車中に「3つの密」を避ける。

夏期の気温・湿度や暑さ指数が高い時には、人と十分な距離が確保できる場合、マスクを外すよう指導。

地域の感染状況を踏まえた上で、感染症対策の確実な実施や保護者等の関係者の理解・協力を前提に、

開催方法を工夫するなど、実施に向けて対応。

■給食等の昼食をとる場面

前後の手洗いの徹底のほか、会食時には飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない、大声での

会話を控える等。高校で弁当を持参する場合や、教職員の食事の場面でも注意が必要。歯磨きや洗口を

行う場合は、児童生徒等がお互いに距離を確保し、間隔を空けて換気の良い環境で行う。

■登下校

■寮や寄宿舎

居室や共用スペースにおける活動場所ごとの感染症対策や平時からの体温測定や健康観察等の実施。

自宅療養となった感染者は可能であれば自宅へ帰ることを検討。困難な場合、居室(基本的に個室)

に隔離(濃厚接触者等や発熱、体調不良が見られる者も同様)。

7

発熱等の症状が見られた場合、すぐに症状がおさまっても、症状軽快後3日程度経過まで感染症対策を徹底。

改訂のポイント:令和3年12月の前回改訂時以降、オミクロン株の特徴を踏まえた対応として事務連絡で周知した内容や、地域住民・保護者等への情報提供について追記。

1.学校における感染症対策の考え方

2.基本的な感染症対策

本マニュアルを参考に、感染リスクの高い活動に留意しつつ、地域の感染

状況に応じた感染症対策を徹底して教育活動を継続し、子供の健やかな

学びを保障していくことが必要。

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

地域の

感染

レベル

(※1)

身体的距離の確保

感染リスクの高い

教科活動

部活動

(自由意思活動)

分科会提言と

の対応(※2)

レベル4(避けた

行わない

個人や少人数での感

染リスクの低い活動

で短時間での活動に

限定

レベル できるだけ2m程度

3

(最低1m)

レベル

2

1mを目安に

学級内で最大限の

間隔を取ること

レベル

1

1mを目安に

学級内で最大限の

間隔を取ること

収

束

局

面

感染リ

スクの

低い活

動から

徐々に

実施

拡

大

局

面

感染リ 感染リスクの低い活

スクの 動から徐々に実施し、

高い活

教師等が活動状況の

動を停

確認を徹底

止

適切な感染症対策を

行った上で実施

十分な感染症対策を

行った上で実施

いレベル)

レベル3(対策を

強化すべきレベル)

レベル2(警戒を

強化すべきレベル)

レベル1(維持す

べきレベル)

レベル0(感染者

ゼロレベル)

(※1)どの感染レベルに該当するかは、分科会提言との対応を参考としつつ、児童生徒等及び

教職員の生活圏や地域のまん延状況、医療提供体制等の状況を踏まえ、地方自治体の

衛生主管部局と相談の上、学校の設置者において判断。その際、年代による異なる感染

状況等を踏まえ、地域全体の感染レベルとは別に、学校に関する感染レベルを判断するこ

とも考えられる。

(※2)「新たなレベル分類の考え方」(令和3年11月8日新型コロナウイルス感染症分科会)

基本的な感染症対策の徹底(手洗い、咳エチケット、換気、通常の清掃活動の中でのポイントを絞った消

毒等)及び集団感染リスクへの対応(「3つの密」を避ける、身体的距離の確保、十分な身体的距離がと

れない場合のマスク着用等)

※ マスクの着用は、①十分な身体的距離が確保できる場合、②熱中症等の恐れがある場合、③体育の授

業においては必要ない。

ワクチンの効果は100%ではないため引き続き感染予防対策を継続する必要。ワクチン接種の有無によって

学校教育活動に差を設けることは想定されていない。

3.感染者が発生した場合の対応

出席停止

感染者や濃厚接触者、発熱や咳等の症状がある児童生徒等に出席停止の措置(レベル2・3地域では、

地域の実情に応じ、同居家族に未診断の発熱等の症状がある時も出席停止の措置が可能)。

※ 濃厚接触者と同居している場合や、行政検査の対象者と同居している場合、登校を控えるよう求める必要なし。

※ 濃厚接触者が特定されない場合も、感染者と接触があり、感染対策を行わず飲食を共にした者等に出席停止の措置。

臨時休業

地域一斉の臨時休業は、学びの保障、心身や保護者の就労への影響等の観点を考慮し、慎重に検討。

臨時休業は、地域の感染状況を踏まえて学校設置者が機動的に判断するものであるが、学校全体の臨時

休業とする前に、児童生徒等の発達段階等を踏まえ、時差登校や分散登校、オンライン学習等の可能性を

積極的に検討し、学びの継続に取り組むことが重要。

情報提供

感染者が発生した学級等の保護者等には、感染者の発生状況や臨時休業の実施予定、その際の学習支

援方針等の提供が考えられる。感染者を特定し得る情報については慎重に判断。

4.具体的な活動場面ごとの感染症対策

■各教科等

■部活動

児童生徒が長時間近距離で対面形式となる「グループワーク」、室内での近距離での「合唱」、近距離での

「調理実習」、「密集する運動」など「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」は、レベル

3地域では行わない。レベル2ではリスクの低い活動から徐々に実施することを検討。

体育などの運動時は、身体へのリスクを考慮してマスクの着用は必要ないが、授業の前後における着替えや移

動、用具の準備や後片付けなど、児童生徒が運動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用。

レベル3地域ではなるべく個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空ける。密集する運動や

近距離で接触する活動は行わない。レベル2ではリスクの低い活動から徐々に実施を検討。

緊急事態宣言対象区域においては、その感染状況を踏まえ、学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等

を一時的に制限。また、部活動終了後の生徒同士での食事を控えるよう徹底。

■儀式的行事

登下校時間帯の分散等、集団登下校を行う場合やスクールバス乗車中に「3つの密」を避ける。

夏期の気温・湿度や暑さ指数が高い時には、人と十分な距離が確保できる場合、マスクを外すよう指導。

地域の感染状況を踏まえた上で、感染症対策の確実な実施や保護者等の関係者の理解・協力を前提に、

開催方法を工夫するなど、実施に向けて対応。

■給食等の昼食をとる場面

前後の手洗いの徹底のほか、会食時には飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない、大声での

会話を控える等。高校で弁当を持参する場合や、教職員の食事の場面でも注意が必要。歯磨きや洗口を

行う場合は、児童生徒等がお互いに距離を確保し、間隔を空けて換気の良い環境で行う。

■登下校

■寮や寄宿舎

居室や共用スペースにおける活動場所ごとの感染症対策や平時からの体温測定や健康観察等の実施。

自宅療養となった感染者は可能であれば自宅へ帰ることを検討。困難な場合、居室(基本的に個室)

に隔離(濃厚接触者等や発熱、体調不良が見られる者も同様)。

7

発熱等の症状が見られた場合、すぐに症状がおさまっても、症状軽快後3日程度経過まで感染症対策を徹底。