よむ、つかう、まなぶ。

資料2 事務局 提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

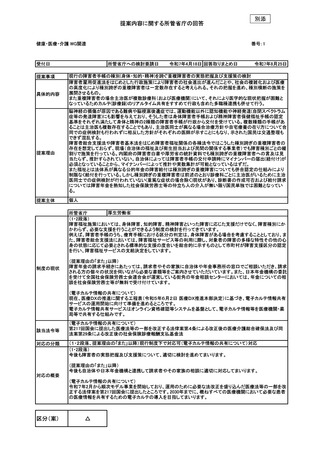

提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護 WG関連

受付日

提案事項

具体的内容

別添

番号:1

所管省庁への検討要請日

令和7年4月18日 回答取りまとめ日

令和7年8月25日

現行の障害者手帳の種別(身体・知的・精神)を跨ぐ重複障害者の実態把握及び支援策の検討

障害者雇用促進法をはじめとした行政施策により障害者の社会進出が進んだことや、社会の複雑化および医療

の高度化により種別跨ぎの重複障害者は一定数存在すると考えられる。それの把握を進め、種別横断の施策を

展開させるもの。

また重複障害者の場合主治医が複数診療科(および医療機関)にいて、それにより医学的な現状把握が困難と

なっているためカルテ(診療録)のリアルタイム共有をすすめて行政も含めた多職種連携も併せて行う。

提案理由

脳神経の損傷が原因である難病や脳梗塞後遺症では、運動機能以外に認知機能や神経発達(自閉スペクトラム

症等の発達障害)にも影響を与えており、そうした者は身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳の認定

基準をそれぞれ満たして身体と精神の2種類の障害者手帳が行政から交付を受けている。複数種類の手帳があ

ることは主治医も複数存在することでもあり、主治医同士が異なる場合治療方針や自宅療養の在り方について合

同での症例検討も行われずに相反した方針がそれぞれの医師が示すことにもなり、示された国民は交通整理も

できず混乱する。

障害者総合支援法や障害者基本法をはじめ障害者福祉関係の各種法令ではこうした種別跨ぎの重複障害者の

存在を想定しておらず、現場(自治体の福祉及び衛生担当および民間の関係する事業者)でも障害種別ごとの縦

割りで施策を行っている。内閣府の障害者白書や厚労省の統計資料でも種別跨ぎの重複障害者への言及は見

当たらず、推計すらされていない。自治体によっては障害者手帳の交付申請時にマイナンバーの届出(紐付け)が

必須となっていることから、マイナンバーによって推計や実数集計が可能となっているはずだ。

また福祉とは法体系が異なる公的年金の障害給付は種別跨ぎの重複障害についても併合認定の仕組みにより

制限なく給付を行っている。しかし種別跨ぎの重複障害者は前述のとおり診療科ごとに主治医がいるために主治

医同士での症例検討が行われていない(重篤な症状の場合除く)現状があり、診断書の作成可否および給付請求

については障害年金を熟知した社会保険労務士等の仲立ち人の介入が無い限り国民単独では困難となってい

る。

提案主体

個人

厚生労働省

所管省庁

(1・2段落)

障害福祉施策においては、身体障害、知的障害、精神障害といった障害に応じた支援だけでなく、障害種別にか

かわらず、必要な支援を行うことができるよう制度の検討を行ってきています。

例えば、障害者手帳のうち、療育手帳における区分の判定は、身体障害がある場合を考慮することとしており、ま

た、障害者総合支援法においては、障害福祉サービス等の利用に際し、対象者の障害の多様な特性その他の心

身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして市町村が障害支援区分の認定

を行い、障害福祉サービスの支給決定をしています。

制度の現状

(提案理由の「また」以降)

障害年金の請求手続きにあたっては、請求者やその家族に自治体や年金事務所の窓口でご相談いただき、請求

される方の個々の状況を伺いながら必要な書類等をご案内させていただいています。また、日本年金機構の委託

を受けて全国社会保険労務士会連合会が運営している街角の年金相談センターにおいては、年金についての相

談を社会保険労務士等が無料で受け付けています。

(電子カルテ情報の共有について)

現在、医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日 医療DX推進本部決定)に基づき、電子カルテ情報共有

サービスの運用開始に向けて準備を進めるところです。

電子カルテ情報共有サービスはオンライン資格確認等システムを基盤として、電子カルテ情報等を医療機関・薬

局等で共有する仕組みです。

該当法令等

対応の分類

(電子カルテ情報の共有について)

第217回国会に提出した医療法等の一部を改正する法律案第4条による改正後の医療介護総合確保法及び同

法案第29条による改正後の社会保険診療報酬支払基金法

(1・2段落、提案理由の「また」以降)現行制度下で対応可(電子カルテ情報の共有について)対応

(1・2段落)

今後も障害者の実態把握及び支援策について、適切に検討を進めてまいります。

(提案理由の「また」以降)

今後も自治体や日本年金機構と連携して請求者やその家族の相談に適切に対応してまいります。

対応の概要

(電子カルテ情報の共有について)

令和7年2月から順次モデル事業を開始しており、運用のために必要な法改正を盛り込んだ医療法等の一部を改

正する法律案を第217回国会に提出したところです。2030年までに、概ねすべての医療機関において必要な患者

の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指してまいります。

区分(案)

△

健康・医療・介護 WG関連

受付日

提案事項

具体的内容

別添

番号:1

所管省庁への検討要請日

令和7年4月18日 回答取りまとめ日

令和7年8月25日

現行の障害者手帳の種別(身体・知的・精神)を跨ぐ重複障害者の実態把握及び支援策の検討

障害者雇用促進法をはじめとした行政施策により障害者の社会進出が進んだことや、社会の複雑化および医療

の高度化により種別跨ぎの重複障害者は一定数存在すると考えられる。それの把握を進め、種別横断の施策を

展開させるもの。

また重複障害者の場合主治医が複数診療科(および医療機関)にいて、それにより医学的な現状把握が困難と

なっているためカルテ(診療録)のリアルタイム共有をすすめて行政も含めた多職種連携も併せて行う。

提案理由

脳神経の損傷が原因である難病や脳梗塞後遺症では、運動機能以外に認知機能や神経発達(自閉スペクトラム

症等の発達障害)にも影響を与えており、そうした者は身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳の認定

基準をそれぞれ満たして身体と精神の2種類の障害者手帳が行政から交付を受けている。複数種類の手帳があ

ることは主治医も複数存在することでもあり、主治医同士が異なる場合治療方針や自宅療養の在り方について合

同での症例検討も行われずに相反した方針がそれぞれの医師が示すことにもなり、示された国民は交通整理も

できず混乱する。

障害者総合支援法や障害者基本法をはじめ障害者福祉関係の各種法令ではこうした種別跨ぎの重複障害者の

存在を想定しておらず、現場(自治体の福祉及び衛生担当および民間の関係する事業者)でも障害種別ごとの縦

割りで施策を行っている。内閣府の障害者白書や厚労省の統計資料でも種別跨ぎの重複障害者への言及は見

当たらず、推計すらされていない。自治体によっては障害者手帳の交付申請時にマイナンバーの届出(紐付け)が

必須となっていることから、マイナンバーによって推計や実数集計が可能となっているはずだ。

また福祉とは法体系が異なる公的年金の障害給付は種別跨ぎの重複障害についても併合認定の仕組みにより

制限なく給付を行っている。しかし種別跨ぎの重複障害者は前述のとおり診療科ごとに主治医がいるために主治

医同士での症例検討が行われていない(重篤な症状の場合除く)現状があり、診断書の作成可否および給付請求

については障害年金を熟知した社会保険労務士等の仲立ち人の介入が無い限り国民単独では困難となってい

る。

提案主体

個人

厚生労働省

所管省庁

(1・2段落)

障害福祉施策においては、身体障害、知的障害、精神障害といった障害に応じた支援だけでなく、障害種別にか

かわらず、必要な支援を行うことができるよう制度の検討を行ってきています。

例えば、障害者手帳のうち、療育手帳における区分の判定は、身体障害がある場合を考慮することとしており、ま

た、障害者総合支援法においては、障害福祉サービス等の利用に際し、対象者の障害の多様な特性その他の心

身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして市町村が障害支援区分の認定

を行い、障害福祉サービスの支給決定をしています。

制度の現状

(提案理由の「また」以降)

障害年金の請求手続きにあたっては、請求者やその家族に自治体や年金事務所の窓口でご相談いただき、請求

される方の個々の状況を伺いながら必要な書類等をご案内させていただいています。また、日本年金機構の委託

を受けて全国社会保険労務士会連合会が運営している街角の年金相談センターにおいては、年金についての相

談を社会保険労務士等が無料で受け付けています。

(電子カルテ情報の共有について)

現在、医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日 医療DX推進本部決定)に基づき、電子カルテ情報共有

サービスの運用開始に向けて準備を進めるところです。

電子カルテ情報共有サービスはオンライン資格確認等システムを基盤として、電子カルテ情報等を医療機関・薬

局等で共有する仕組みです。

該当法令等

対応の分類

(電子カルテ情報の共有について)

第217回国会に提出した医療法等の一部を改正する法律案第4条による改正後の医療介護総合確保法及び同

法案第29条による改正後の社会保険診療報酬支払基金法

(1・2段落、提案理由の「また」以降)現行制度下で対応可(電子カルテ情報の共有について)対応

(1・2段落)

今後も障害者の実態把握及び支援策について、適切に検討を進めてまいります。

(提案理由の「また」以降)

今後も自治体や日本年金機構と連携して請求者やその家族の相談に適切に対応してまいります。

対応の概要

(電子カルテ情報の共有について)

令和7年2月から順次モデル事業を開始しており、運用のために必要な法改正を盛り込んだ医療法等の一部を改

正する法律案を第217回国会に提出したところです。2030年までに、概ねすべての医療機関において必要な患者

の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指してまいります。

区分(案)

△