よむ、つかう、まなぶ。

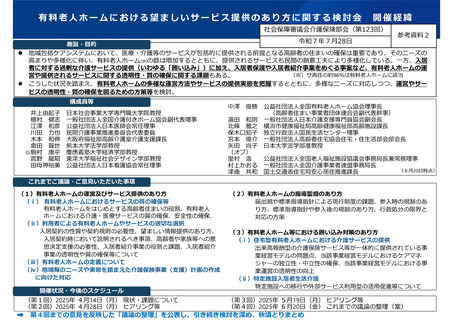

参考資料2 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会「これまでの議論の整理」(概要) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

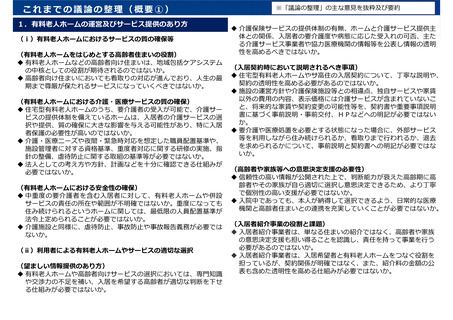

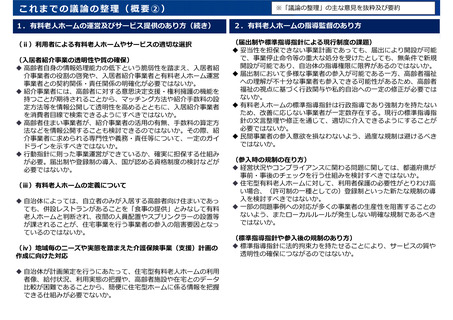

これまでの議論の整理(概要②)

※「議論の整理」の主な意見を抜粋及び要約

1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方(続き)

2.有料老人ホームの指導監督のあり方

(ⅱ)利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択

(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)

妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が可能

で、事業停止命令等の重大な処分を受けたとしても、無条件で新規

開設が可能であり、自治体の指導権限に限界があるのではないか。

届出制において多様な事業者の参入が可能である一方、高齢者福祉

への理解が不十分な事業者も参入できる可能性があるため、高齢者

福祉の視点に基づく行政関与や私的自治への一定の修正が必要では

ないか。

有料老人ホームの標準指導指針は行政指導であり強制力を持たない

ため、改善に応じない事業者が一定数存在する。現行の標準指導指

針の文言整理や修正を通じて、適切に介入できるようにすることが

必要ではないか。

民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべき

ではないか。

(入居者紹介事業の透明性や質の確保)

高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹

介事業者の役割の啓発や、入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営

事業者との契約関係・責任関係の明確化が必要ではないか。

紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を

持つことが期待されることから、マッチング方法や紹介手数料の設

定方法等を情報公開して透明性を高めるとともに、入居紹介事業者

を消費者目線で検索できるようにすべきではないか。

高齢者住まい事業者が、紹介事業者の活用の有無、手数料の算定方

法などを情報公開することも検討できるのではないか。その際、紹

介事業者に求められる専門性や義務・責任等について、一定のガイ

ドラインを示すべきではないか。

行動指針に則った事業運営ができているか、確実に担保する仕組み

が必要。届出制や登録制の導入、国が認める資格制度の検討などが

必要ではないか。

(ⅲ)有料老人ホームの定義について

自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっ

ても、併設レストランがあることを「食事の提供」とみなして有料

老人ホームと判断され、夜間の人員配置やスプリンクラーの設置等

が課されることが、住宅事業を行う事業者の参入の阻害要因となっ

ているのではないか。

(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の

作成に向けた対応

自治体が計画策定を行うにあたって、住宅型有料老人ホームの利用

者像、給付状況、利用実態の把握や、高齢者施設や在宅とのデータ

比較が困難であることから、簡便に住宅型ホームに係る情報を把握

できる仕組みが必要でないか。

(参入時の規制の在り方)

経営状況やコンプライアンスに関わる問題に関しては、都道府県が

事前・事後のチェックを行う仕組みを検討すべきではないか。

住宅型有料老人ホームに対して、利用者保護の必要性がとりわけ高

い場合、(許可制の一種としての)登録制といった新たな規制の導

入を検討すべきではないか。

一部の問題事例への対応が多くの事業者の生産性を阻害することの

ないよう、またローカルルールが発生しない明確な規制であるべき

ではないか。

(標準指導指針や参入後の規制のあり方)

標準指導指針に法的拘束力を持たせることにより、サービスの質や

透明性の確保につながるのではないか。

3

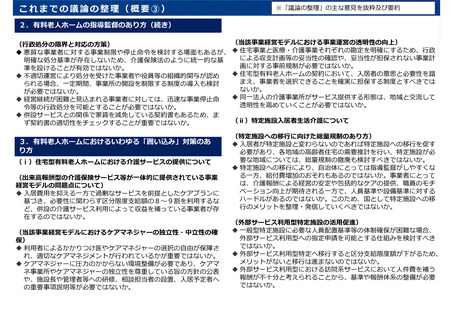

※「議論の整理」の主な意見を抜粋及び要約

1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方(続き)

2.有料老人ホームの指導監督のあり方

(ⅱ)利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択

(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)

妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が可能

で、事業停止命令等の重大な処分を受けたとしても、無条件で新規

開設が可能であり、自治体の指導権限に限界があるのではないか。

届出制において多様な事業者の参入が可能である一方、高齢者福祉

への理解が不十分な事業者も参入できる可能性があるため、高齢者

福祉の視点に基づく行政関与や私的自治への一定の修正が必要では

ないか。

有料老人ホームの標準指導指針は行政指導であり強制力を持たない

ため、改善に応じない事業者が一定数存在する。現行の標準指導指

針の文言整理や修正を通じて、適切に介入できるようにすることが

必要ではないか。

民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべき

ではないか。

(入居者紹介事業の透明性や質の確保)

高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹

介事業者の役割の啓発や、入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営

事業者との契約関係・責任関係の明確化が必要ではないか。

紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を

持つことが期待されることから、マッチング方法や紹介手数料の設

定方法等を情報公開して透明性を高めるとともに、入居紹介事業者

を消費者目線で検索できるようにすべきではないか。

高齢者住まい事業者が、紹介事業者の活用の有無、手数料の算定方

法などを情報公開することも検討できるのではないか。その際、紹

介事業者に求められる専門性や義務・責任等について、一定のガイ

ドラインを示すべきではないか。

行動指針に則った事業運営ができているか、確実に担保する仕組み

が必要。届出制や登録制の導入、国が認める資格制度の検討などが

必要ではないか。

(ⅲ)有料老人ホームの定義について

自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっ

ても、併設レストランがあることを「食事の提供」とみなして有料

老人ホームと判断され、夜間の人員配置やスプリンクラーの設置等

が課されることが、住宅事業を行う事業者の参入の阻害要因となっ

ているのではないか。

(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の

作成に向けた対応

自治体が計画策定を行うにあたって、住宅型有料老人ホームの利用

者像、給付状況、利用実態の把握や、高齢者施設や在宅とのデータ

比較が困難であることから、簡便に住宅型ホームに係る情報を把握

できる仕組みが必要でないか。

(参入時の規制の在り方)

経営状況やコンプライアンスに関わる問題に関しては、都道府県が

事前・事後のチェックを行う仕組みを検討すべきではないか。

住宅型有料老人ホームに対して、利用者保護の必要性がとりわけ高

い場合、(許可制の一種としての)登録制といった新たな規制の導

入を検討すべきではないか。

一部の問題事例への対応が多くの事業者の生産性を阻害することの

ないよう、またローカルルールが発生しない明確な規制であるべき

ではないか。

(標準指導指針や参入後の規制のあり方)

標準指導指針に法的拘束力を持たせることにより、サービスの質や

透明性の確保につながるのではないか。

3