よむ、つかう、まなぶ。

(資料3)参考資料 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

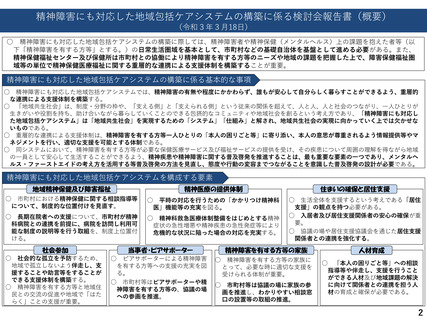

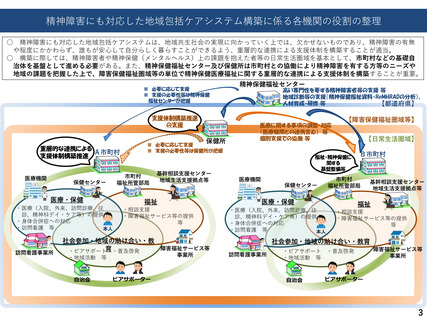

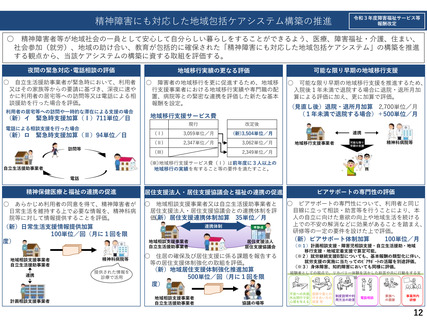

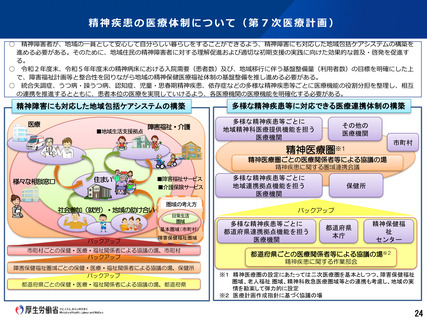

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素

1.地域精神保健及び障害福祉

○

精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが困りごと等を抱えた際に相談しやすい地域づくりをしていくことが求められており、市町村に

おいては精神障害を有する方等や地域住民の身近な窓口として、地域精神保健の活動としての相談指導等の充実を図るとともに、障害福祉

や介護・高齢者福祉、生活困窮者支援、児童福祉や母子保健、教育、労働、住宅等における事業との連動を意識していくなどの取組が重要。

○ 重層的な連携による支援体制の構築では、精神障害を有する方等の「地域生活」を支えるものであり、身近なところで必要なときに適切

な支援を提供することが求められる。市町村において、福祉だけではなく、精神保健も含めた相談指導等に取り組むことが重要であること

から、市町村における精神保健に関わる業務の制度上の位置付けを見直し、積極的に担える環境整備を行うべき。

○ 地域精神保健及び障害福祉の具体的な取組の一つとして、長期在院者に対する支援については、地域の体制整備や福祉の課題でもあるこ

とから、市町村等と精神科病院、精神保健医療福祉に携わる地域の関係機関の連携を前提とし、市町村が精神保健福祉センターや保健所の

支援の下、長期在院者へ訪問し、利用可能な制度や障害福祉サービス等に関する説明及び支援等を行う取組を制度上位置付けることが必要。

○ 精神障害を有する方等や地域住民が精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応について、適切

な精神保健医療福祉の支援につなげる観点から、精神障害を有する方等の同意を基本とした精神保健福祉センターの支援等の下に行う、保

健所や市町村保健センターからの訪問等による支援の充実を図ることや、危機等の状況に応じて市町村が、地域の精神科診療所等の精神科

医等の協力を得て、自宅等への訪問支援を行う専門職等から構成されるチームを編成し、訪問支援の充実に取り組むべき。

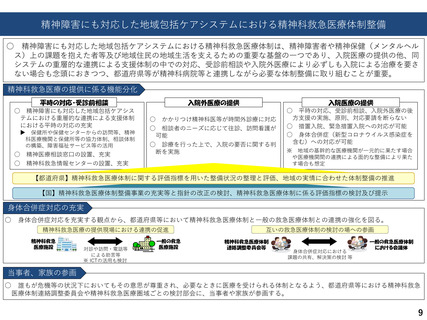

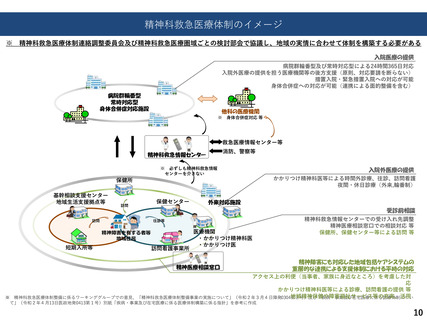

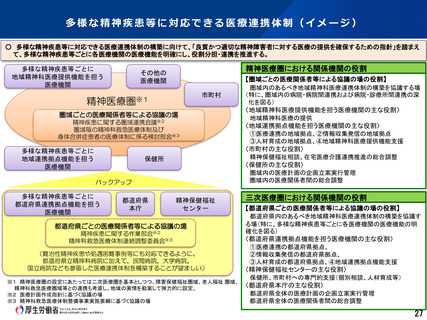

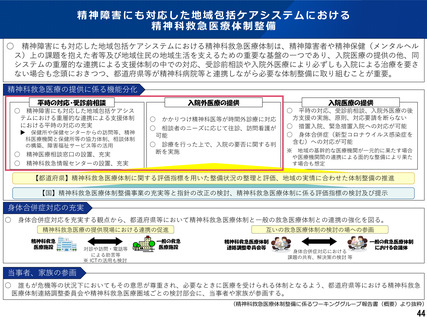

2.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神医療

○

精神医療の提供体制の充実には、精神障害を有する方等の「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実する観点と精神科救急

医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応を充実する観点が重要。

○ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関では、①ケースマネジメントを含む、いわゆる「かかりつけ精神科医」機

能を果たすこと、②地域精神医療における役割を果たすこと、③精神科救急医療体制に参画すること、④精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築に資する拠点機能を果たすことが求められる。

○ 精神科医療機関においては、市町村や保健所における精神保健相談や訪問支援への積極的な協力、精神障害を有する方等の退院後支援の

充実のため協議の場へのさらなる参画や退院支援委員会等を活用した地域援助事業者等との連携の強化、市町村等と連携した長期在院者へ

の支援等が求められる。精神障害を有する方等の身体疾患への対応について、いわゆる「かかりつけ精神科医」と地域の精神科以外の診療

科における「かかりつけ医」との連携の強化はもとより、「かかりつけ医」や精神科以外の診療科における医療従事者の精神疾患への対応

力強化を図る研修等の取組も有効であると考えられる。

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科救急医療体制は、精神障害を有する方等及び地域住民の地域生活を支えるた

めの重要な基盤の一つであり、精神科医療機関は自院が提供可能な機能(入院、入院外)を明らかにするとともに、都道府県等との連携の

下、精神科救急医療体制への積極的な参画が求められる。また、日頃の診療に加え、精神障害を有する方等が危機等の状況に陥った際にど

のように対応して欲しいかを十分に把握の上協議し、時間外診療や往診等を含め可能な限りの対応の充実を図るべき。

3.住まいの確保と居住支援の充実、居住支援関係者との連携

○

精神障害を有する方等誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう「本人の困りごと等」に寄り添い支援していくことについて、

住まいの確保はもとより生活全体を支援するという考えである「居住支援」の観点を持つことが必要。

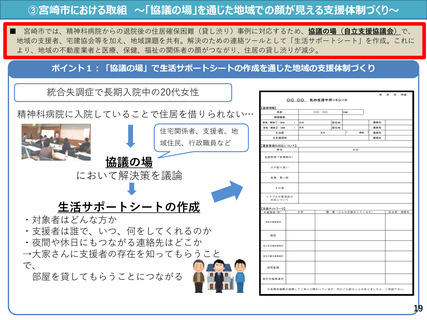

○ 住まいの確保と居住支援の充実については、入居者の安心と賃貸住宅の貸し主、不動産業者の安心を確保していくことが求められ、その

ためには居住支援の充実とともに、協議の場や居住支援協議会を通じた居住支援関係者との連携の強化が重要。

5

1.地域精神保健及び障害福祉

○

精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが困りごと等を抱えた際に相談しやすい地域づくりをしていくことが求められており、市町村に

おいては精神障害を有する方等や地域住民の身近な窓口として、地域精神保健の活動としての相談指導等の充実を図るとともに、障害福祉

や介護・高齢者福祉、生活困窮者支援、児童福祉や母子保健、教育、労働、住宅等における事業との連動を意識していくなどの取組が重要。

○ 重層的な連携による支援体制の構築では、精神障害を有する方等の「地域生活」を支えるものであり、身近なところで必要なときに適切

な支援を提供することが求められる。市町村において、福祉だけではなく、精神保健も含めた相談指導等に取り組むことが重要であること

から、市町村における精神保健に関わる業務の制度上の位置付けを見直し、積極的に担える環境整備を行うべき。

○ 地域精神保健及び障害福祉の具体的な取組の一つとして、長期在院者に対する支援については、地域の体制整備や福祉の課題でもあるこ

とから、市町村等と精神科病院、精神保健医療福祉に携わる地域の関係機関の連携を前提とし、市町村が精神保健福祉センターや保健所の

支援の下、長期在院者へ訪問し、利用可能な制度や障害福祉サービス等に関する説明及び支援等を行う取組を制度上位置付けることが必要。

○ 精神障害を有する方等や地域住民が精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応について、適切

な精神保健医療福祉の支援につなげる観点から、精神障害を有する方等の同意を基本とした精神保健福祉センターの支援等の下に行う、保

健所や市町村保健センターからの訪問等による支援の充実を図ることや、危機等の状況に応じて市町村が、地域の精神科診療所等の精神科

医等の協力を得て、自宅等への訪問支援を行う専門職等から構成されるチームを編成し、訪問支援の充実に取り組むべき。

2.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神医療

○

精神医療の提供体制の充実には、精神障害を有する方等の「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実する観点と精神科救急

医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により危機的な状況に陥った場合の対応を充実する観点が重要。

○ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関では、①ケースマネジメントを含む、いわゆる「かかりつけ精神科医」機

能を果たすこと、②地域精神医療における役割を果たすこと、③精神科救急医療体制に参画すること、④精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築に資する拠点機能を果たすことが求められる。

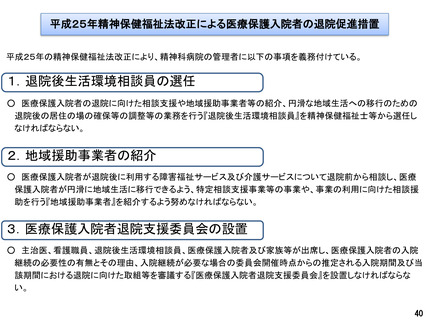

○ 精神科医療機関においては、市町村や保健所における精神保健相談や訪問支援への積極的な協力、精神障害を有する方等の退院後支援の

充実のため協議の場へのさらなる参画や退院支援委員会等を活用した地域援助事業者等との連携の強化、市町村等と連携した長期在院者へ

の支援等が求められる。精神障害を有する方等の身体疾患への対応について、いわゆる「かかりつけ精神科医」と地域の精神科以外の診療

科における「かかりつけ医」との連携の強化はもとより、「かかりつけ医」や精神科以外の診療科における医療従事者の精神疾患への対応

力強化を図る研修等の取組も有効であると考えられる。

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科救急医療体制は、精神障害を有する方等及び地域住民の地域生活を支えるた

めの重要な基盤の一つであり、精神科医療機関は自院が提供可能な機能(入院、入院外)を明らかにするとともに、都道府県等との連携の

下、精神科救急医療体制への積極的な参画が求められる。また、日頃の診療に加え、精神障害を有する方等が危機等の状況に陥った際にど

のように対応して欲しいかを十分に把握の上協議し、時間外診療や往診等を含め可能な限りの対応の充実を図るべき。

3.住まいの確保と居住支援の充実、居住支援関係者との連携

○

精神障害を有する方等誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう「本人の困りごと等」に寄り添い支援していくことについて、

住まいの確保はもとより生活全体を支援するという考えである「居住支援」の観点を持つことが必要。

○ 住まいの確保と居住支援の充実については、入居者の安心と賃貸住宅の貸し主、不動産業者の安心を確保していくことが求められ、その

ためには居住支援の充実とともに、協議の場や居住支援協議会を通じた居住支援関係者との連携の強化が重要。

5